美术:田忠利|众志成城“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”活动广场设计的空间叙事

信息来源:《美术》|发布时间:2025-11-25|文:田忠利 |编辑:郭超 曹文露

当代美术 Contemporary Art

众志成城——“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”活动广场设计的空间叙事

纪念大会服务保障和广场活动指挥部策划设计部部长,北京印刷学院院长|田忠利

摘 要:“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”活动广场布置设计兼具政治性和艺术性。设计团队将这一重大而又富于政治内涵的活动,转化成具有现代感、时代特征和民族气派的纪念大会广场设计方案,并以“众志成城”为主题,通过广场公共空间、主视觉景观造型、合唱团和志愿者服装三个方面的设计,创造出具有时代特征的审美意蕴,充分体现纪念大会“简约、高效、庄严、庄重”的艺术效果,完全达到国之盛典的预期目的。

关键词:抗战胜利80周年;广场公共空间设计;主视觉景观设计;服装设计

隆重举行“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”活动是中国人民政治生活中的大事,也是极具国际影响的世界性大事。9月3日上午,约5万名来自全国各界人士在天安门广场隆重集会,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在天安门城楼上发表重要讲话并检阅受阅部队。纪念活动警示世人“铭记历史,缅怀先烈,珍惜和平,开创未来”。

党中央和北京市委高度重视纪念活动筹办工作,于2025年初正式启动,并设立纪念大会服务保障和广场活动指挥部,提出“简约、高效、庄严、庄重”八字方针,这既是工作指南,也是大会广场布置策划的设计理念。“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”活动广场布置与设计工作由指挥部领导,中央美术学院、清华大学美术学院、北京师范大学、中国传媒大学、北京工业大学、北京电影学院、北京印刷学院、北京服装学院、北京建筑研究院共9家设计团队组成专班,共同展开严谨周密的策划、论证与设计工作。这项工作具有高度的政治属性与时代使命。设计工作涉及广场公共空间、主视觉景观造型、合唱团和志愿者服装三个方面。各个设计团队不仅需要深入把握中国人民抗日战争作为伟大历史事件的精神内涵与政治象征意义,还需要将宏大的历史叙事与当代设计语言相融合,转化为具有现代审美特征、时代气质与民族精神的广场空间设计。

天安门广场的空间布局与设计逻辑的契合是空间叙事表达的关键。作为承载国家记忆与身份认同的公共空间,其设计不仅关乎物理环境的塑造,更是中国在新时代语境下进行自我身份构建与文明交流互鉴的重要叙事载体。设计团队须在政治意象、文化记忆与形式创新之间寻求平衡,以展现广场公共空间设计的复杂性与综合性。为此,团队深入挖掘史料,反复推敲构思,力求设计出彰显大会主题的象征性主体造型。其间,团队曾提出逾百种方案,包括“中流砥柱”“浴火重生”“江山永固”“守望和平”“人类命运共同体”等主题设计。经过专家团队的深入研究和指挥部领导的精准定向把关,最终确定采用中央美术学院创作的“众志成城”主题设计作为最终的设计方案。

一、广场公共空间设计

纪念大会选址于天安门广场。其参会规模宏大、场面庄严、气象恢宏,对广场公共空间的设计理念、文化意象的生成及多元设计要素的整体调度均提出了系统性要求。

第一,塑造庄严而庄重的空间意象。天安门广场作为国家形象的核心象征,其空间设计须进行总体统筹规划。广场北接长安街,南北中轴线上依次分布着天安门城楼、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂和正阳门,东西两侧则坐落着中国国家博物馆和人民大会堂。广场的轴线结构不仅呼应了传统城市格局中“中正、对称、大气”的空间秩序基础,更强化了国家历史记忆与文化精神的视觉传达。因此,公共空间设计应与这些标志性建筑有机融合,体现中正、对称、大气的布局风格,使纪念大会的空间意象富含历史性、政治性、文化性和人民性,进而凸显出恢宏而庄重的大会氛围。

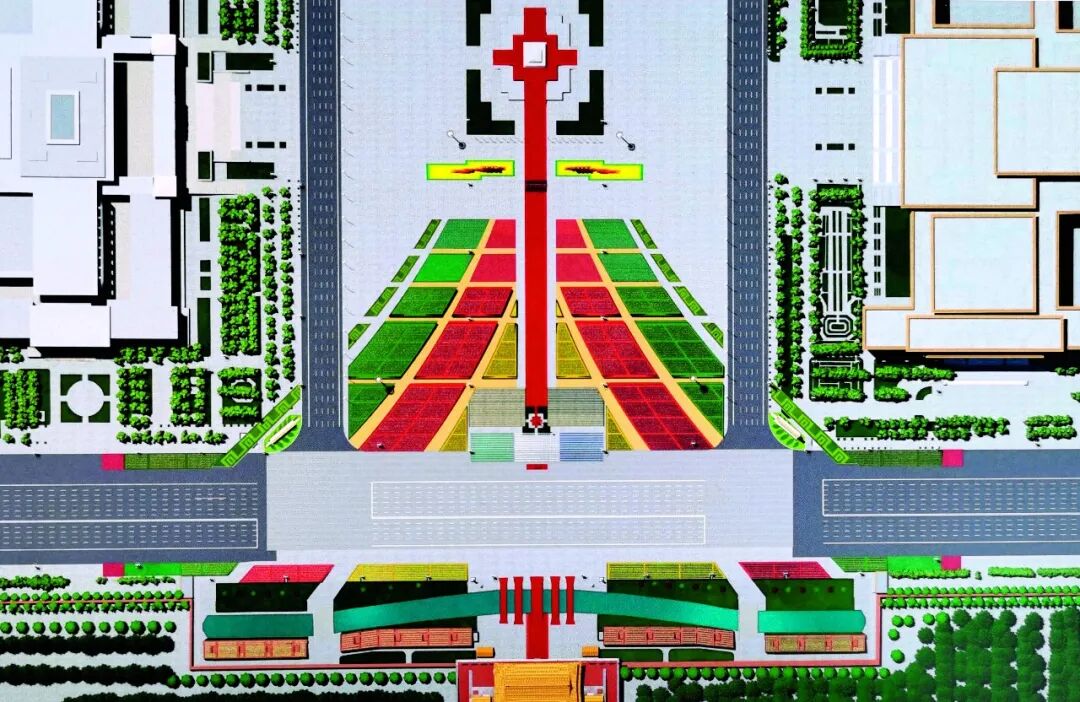

为精准地在视觉与空间层面传达大会主题,中央美术学院设计团队从字形的空间结构象征、色彩的情感隐喻以及“以人为本”的组织理念三方面着手,探索广场公共空间的叙事设计路径。在总体构思中,以“众志成城”的“众”字为原型(图1),构建观众席的核心造型与空间秩序。通过文字的空间转译,实现了从语言符号到集体记忆的视觉转化,同时达到符号、形式和精神的统一与隐喻。根据汉字字形本源,“众”由三个“人”字构成意象图形,这并非简单的人数相加,而是一个充满力量感、凝聚力、归属感的文化符号,象征着同心协力、不畏艰难、能够克服一切困难的伟大精神力量。“众”字观礼台的设计形态高度概括,语义凝练,作为具有象征性的审美意象,集中表达了大会的主题精神。设计团队在天安门广场及金水桥两侧、长安街南北两侧东西沿线至国家博物馆和人民大会堂布置观众席,整体构成一个意象化的“众”字,使整个大会的空间视觉设计简约严整、开张大气、饱满充实。因此,“众”字的构建,不仅是形式美学的创新,更是通过空间语言实现国家形象叙事与集体意志凝聚的实践。

图1 广场观礼台“众”字形设计鸟瞰图 作者供图

第二,色彩系统设计是广场公共空间叙事体系的核心要素。作为富有情感的视觉语言,色彩不仅能引发特定的心理情感反应,还能塑造独特的政治形象与营造文化氛围,承担“视觉修辞”的重要功能。设计团队以“庄严、庄重、凝聚”为色彩情感基调,构建了一个融合民族性、文化性与现代性的广场视觉系统。该系统能够精准地传达大会主题寓意,充分营造大会活动氛围,并与习近平总书记的重要讲话、大会的暖场音乐、歌咏等元素共同激发集体的精神共鸣。

此外,色彩承载着社会历史记忆的视觉信息。不同国家和民族的政治、经济和文化传统塑造了色彩各异的审美倾向。中华民族形成了以赤、黄、金、绿、青为核心的色彩谱系。在进行“众志成城”主题的视觉化设计表达时,团队选用丰饶金、城墙红和橄榄绿三种颜色,构建层层递进的主色调,寓意中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民的国家信念。为强化空间的叙事层次,设计团队将观礼台与人民英雄纪念碑巧妙连接,布置盛开的红色四季秋海棠与绿草方形花坛,两侧以深浅绿草点缀成长城装饰纹样,营造出“红焰燃空,绿茵擎日”的审美意象。同时,80面红旗环绕天安门广场东西两侧,象征抗战胜利80周年的辉煌历程,丰富了“众志成城”的主题意象,使其成为集体记忆的深刻场域。

第三,强化以“人”为核心的设计理念。大会广场的公共空间设计不仅要因地制宜,更要鲜明、强烈、突出地体现纪念大会的主题,同时满足并服务于参会者的需求。“人”是大会活动的主体,天安门广场公共空间广阔,从参会者视听角度出发,广场观礼台与天安门之间的距离宜近不宜远。会场观礼座席的空间宽度与纵深布局设计,须围绕广场内外已有的建筑形式展开。设计团队将广场座席最前排设置在长安街以南边线,并向南依次延伸110米。观礼席按“众”字形从中轴线向东西两侧扩展,前后排按梯级递增高度布局,确保广场观众能够更好地听清天安门城楼上的讲话,并清晰地看到长安街阅兵的场景。会场观礼座席布局总体设计疏密有度,同时兼顾大会礼炮阵及其他项目组人员所在位置的功能需求。以“人”为核心的设计理念,既是人文主义的体现,也是科学精神的彰显。

二、主视觉长城年号台造型设计

围绕纪念大会的核心主题,构思一个与“众志成城”相呼应的主体造型,使其能与年号共同构成意蕴深远的意象结构,并将其安置在恰当且引人注目的关键位置,这成为设计团队必须攻克的难题。为此,设计团队进行了数十次的探索,最终从抗战时期田汉创作的《义勇军进行曲》中汲取灵感,“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,将长城确定为年号台的主体元素,并精心设计成最具庄严美感的造型。

长城不仅是物理层面的防御工事,更是在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线的旗帜下,中华民族凝聚了众志成城的磅礴力量,取得了近代以来反抗外敌入侵的首次全面胜利的精神象征与具象化表达。以长城为艺术创作主题的作品琳琅满目,优秀之作比比皆是。然而,设计团队面临的艰巨挑战是,将长城元素转化为具有现代设计语言形式的年号台立体景观,屹立在天安门广场人民英雄纪念碑前,使其既成为纪念中华民族抗战伟大胜利历史的丰碑,又成为蕴含新时代精神内涵的“新长城”。

长城画卷的空间意象由连绵的城墙、星罗棋布的烽燧以及跌宕起伏的山势共同塑造,其形象不仅是中华文明的重要象征,更是人类文明在防御与交流之间孕育的文化景观。如何在造型语言上精准传达长城“巍然雄伟、蜿蜒壮丽”的独特气质,并巧妙体现守护与连接、抵抗与和平的辩证关系,成为设计团队亟待解决的核心课题。为此,设计团队从形式构成、空间节奏与视觉象征等多个维度展开深入探索。首先,若采用完全写实的手法,在广场空间仅能截取长城一隅进行复制,这将导致形成孤立的“盆景”式景观,与当代艺术语境格格不入。而采用完全抽象的手法,虽具备强烈的现代感,但在展现长城形貌特征、传达大会活动的政治意涵方面难以达成共识。经过反复研讨,设计团队最终采纳了中国艺术的意象造型表现手法,着重突出长城的象征意义。无数烽燧不仅是群岭之上长城的连接点,更是万里长城的显著标志。设计团队以此为焦点,将长城烽燧的建筑形态和垛口进行意象化概括与提炼,依据远近大小、蜿蜒起伏的长城意象特征,精选7个相连的烽燧,左右互连,前后错落,高低相倾,虚实互化,融为一体,并以中轴线为界,中间预留30米跨度并加以镜像,形成对称的两组长城烽燧群(图2)。如此一来,“长城”这一形象既保留了历史的物质记忆,又融入了当代审美的开放性,从而构建出一个兼具历史厚度与全球视野的象征性空间。

图2 长城烽燧年号台景观 作者供图

为进一步深化和突出年号台的主题,在长城一侧精心安装了具有写实性艺术语言的雕塑,其中包括14只白色和平鸽。它们飞跃烽燧,成为年号台的“画眼”,显著增强了艺术表达与视觉张力。14米高的两组年号台、14个烽燧、14只和平鸽,共同托起“1945”“2025”金色年号,象征着14年抗战中中国人民用血肉之躯筑起新的长城,同时也寓意着中国人民对和平的热爱与守护的美好愿望。长城年号台在“战地黄花分外香”的花坛映衬下,色彩从丰饶金到曙光红,由下而上依次渐变,象征着中华民族在中国共产党的领导下团结一心,迎来胜利的曙光。

三、服装设计

纪念大会合唱团和志愿者服装设计成为现场一道亮丽的风景线。服装本质上是一种“流动的文化”美学,以色彩、结构和纹样铭刻文化的基因,既是凝固的历史诗篇,更是连接过去与未来的动态叙事。北京服装学院设计的合唱团服装以“众志成城”为核心主题,将国家叙事、历史记忆、文化意象与艺术形式有机融合,构建出一种兼具象征性与审美性的综合表达。为此,设计团队深入研究抗战时期的历史资料与文化元素,强化色彩和结构语言,凸显当代语境中重构时代记忆,确定“铁血灰蓝”的整体色彩方案。灰蓝色取自抗战将士穿着的靛蓝粗布军装,通过调整蓝色的纯度和明度,塑造出一种独特饱和度的灰蓝色,呈现沉稳、刚毅的视觉效果。合唱团男队员上身为铁血灰蓝衬衫,翻领款式,领口为尖角设计;下身搭配汉白玉色西裤,蓝白配色,简洁庄重。女队员裙装自肩部向下蓝白色渐变,领口为圆弧形小翻领,纯净清新。合唱队指挥服装则借鉴传统服装的形制元素进行现代化表达,采用立领、对襟的白色中式裤套装,结合丰饶金色长城纹样纽扣,领子、袖口饰以长城纹样刺绣,造型简约、庄重,呼应大会主题。

设计团队在彰显时代感的同时,兼顾演员的舒适度,对面料、板型和工艺进行了细致入微的考量。为便于站立和充分利用胸腔发声,团队多次优化板型设计,从多角度加强肩、腰部的塑形效果,尤其在分指挥上衣的腋下区域特别设计了一个三角插片,既便于抬臂挥动,又确保服装板型不变形。所选面料经过严格测试,具备排湿、透气、防晒等功能,触感柔软且尺寸稳定,确保外观挺拔有形。由3000名高校学生组成的合唱团身着统一演出服装,献唱暖场歌曲。他们整齐划一的姿态和声情并茂的演唱,与天安门广场庄严肃穆的氛围相得益彰,深深震撼了全场观众,点燃了现场群众的热情,生动展现了当代大学生传承红色基因、传递爱国情怀的昂扬精神风貌。

服装被视为“无声的语言、行走的建筑、流动的史诗”,其将抽象的文化内核外化为具体可感知的美学形式,鲜明地展现时代特征。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念大会的背景下,服装设计融合了政治、文化与审美的多重价值。4200余名志愿者分布于会场内外,负责引导和服务管理工作。考虑到活动时节与仪式性质,志愿者服装以T恤衫与长裤为基本款式,整体风格在舒适实用与庄重仪式之间寻求平衡。设计团队在理念、图形、色彩、款式等方面,均遵循整体性、辨识性和象征性原则。北京印刷学院设计团队将志愿者T恤衫的核心图形与纪念大会“众”字形布局相结合,设计为14条并排间隔、倾斜向上的线条,并自上而下配以丰饶金、曙光红、橄榄绿、志愿蓝,色彩对比鲜明,蕴含力量,象征了中国人民14年的抗战历程。在文化层面,设计团队将中华优秀传统文化转化为视觉元素——将古代盔甲中的“玄甲纹”“人”字形结构转化为现代服饰的暗纹渐变装饰。同时,图形布局上左侧肩袖留白,这不仅是一种审美风格,更是儒家文化中“虚左以待”伦理观的物化表达,体现了志愿者对观礼者的礼貌与尊重,传承了中国传统的礼仪文化。

为深化纪念大会的主题和历史记忆,设计团队在服装款式上进行了精心研究和创新设计。他们将上衣的领型设计巧妙融合了抗日战争时期八路军军装的领型特点,打造出小立翻领款式,领口配有1粒明扣和2粒暗扣,简约而不失大气,更加凸显了纪念大会的庄严与肃穆。关于裤子的色彩和款式,设计团队经过深思熟虑,决定整体采用浅灰色调,与广场环境色彩和谐相融,裤缝处点缀以蓝色渐变条带,既与上衣色彩相呼应,又能在视觉上拉长腿形,彰显青年志愿者挺拔的身姿。志愿者服务,因“衣”而温暖,因“仁”而善良,向“心”而行进,为“民”而奉献。他们作为本次纪念大会活动中一支充满活力的年轻队伍,以朝气蓬勃的形象和热情周到的服务,生动展现了新时代中国青年志愿者的精神风貌,为纪念大会增添了浓墨重彩的一笔。

结 语

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”活动广场设计不仅是对空间与形式的创新塑造,更是对国家记忆与集体精神的具体可视化呈现。纪念大会观礼台、长城年号台,以及合唱团、志愿者服装的设计,均以简洁为美学原则,营造出富有时代特色的审美意境,使观众一目了然,实现了共识、共情、共鸣的艺术效果,营造出纪念大会“庄严、庄重”的浓厚氛围。此外,纪念大会的设计通过开放的文明视角,将中国的文化精神置于全球语境之中。无论是长城所象征的守望与和平,还是服装设计中彰显的礼仪与敬意,均映射出中国设计在世界文明互鉴中的价值立场——以和平为主题、以人文为根本、以设计为媒介,构建起面向未来的人类命运共同体的视觉形象。

此次大会广场的布置策划设计工作,由指挥部领导定向把关、专家出谋划策、设计师创意设计、企业工程实施,群策群力,共同完成,呈现出气势恢宏、震撼人心的空间叙事效果,达到了国之盛典的预期目标。(注释从略 详参纸媒)

Unity Makes Strength:Spatial Narrative of the Plaza Design for the “Commemoration of the 80th Anniversary of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War”

Tian Zhongli, Director of the Planning and Design Department, Service Support and Plaza Event Division of Commemoration Ceremony, and President of Beijing Institute of Graphic Communication

Abstract: The plaza arrangement and design for the “Commemoration of the 80th Anniversary of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War” embodies both political significance and artistic value. The design team provided a modern plaza plan with national characteristics and the characteristics of the times for this grand and politically profound event. Under the theme “Unity Makes Strength”, the design creatively demonstrated aesthetic connotations of the times from the three aspects of public space design of the plaza, main visual landscape modeling, and attire for the choir and volunteers. This fully achieved the artistic effect of “simplicity, efficiency, solemnity and dignity” for the commemoration ceremony, and fulfilled the intended purpose of this national event.

Keywords: the 80th Anniversary of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression; public space design of the plaza; main visual landscape design; attire design