数博荟:人才告急?看新时代数字出版人才培养如何实现多维创新!

信息来源:数博荟|发布时间:2019-04-09|文:罗学科

北京印刷学院是给行业提供支持和人才培养的单位,所培养的人才能不能得到社会和各出版单位的认可,是其办学水平的一个重要体现。在2019全国新闻出版单位数字出版工作交流会上,北京印刷学院院长罗学科做了题为《新时代高校数字出版人才培养的多维创新》的演讲。

在当前大环境下,出版人才培养要如何才能适应国家高等教育以及产业的变化,已成为众多出版人关心的问题。那么,从国家、高等教育和产业层面来看,出版人才培养正面临着怎样的变革?培养出版人才又需要有哪些创新呢?

我国出版高等教育发展历程

20世纪50年代,我国承担出版高等教育主体主要有3个,其中就有北印的前身——文化学院。20世纪60年代初,北印前身(文化学院)先后创立了编辑出版、图书发行、印刷等五个系以及社会科学书籍编辑、平版印刷等四个本科专业,为全国最先。

1961年,文化学院停办,其印刷工艺系并入中央工艺美术学院;编辑出版、图书发行等专业的学生转入北京大学等许多高校。他们作为文化学院的重要血脉和出版火种,为1978年的北京印刷学院独立建校作出了重要贡献。

在1966-1976特殊历史年代中,出版事业发展受到很大影响。因此,1971年3月在北京召开了”全国出版工作座谈会“。会议期间,两次接见会议领导小组成员。

20世纪80年代,出版事业开始复苏,出版产业开始萌芽,这也使得编书、印书、发行书都成了当时十分迫切的事。1983年,《中共中央、国务院关于加强出版工作的决定》指出:“要加速建设北京印刷学院,在以后条件具备时,可改为出版学院。足见党和国家对出版教育的重视。

从1978年开始到90年代,可以说我国出版高等教育进入了一个探索期。在这期间,北京印刷学院在1988年成立了出版专业的筹备组,1990年开始招生,1994年成立了出版系筹备组,相继成立了出版系、建立了图书发行学科。1997年设立了编辑学专业,在1998年又将图书发行专业和编辑学专业合并成为编辑出版学。

21世纪以来,出版事业蓬勃发展,出版高等教育进入规模化阶段,自扩招以来到2006年,我国开办编辑出版专业的高校有100余所。

我校印刷出版人才培养与科学研究也取得新进展。2001年,我校携印刷出版科学研究和人才培养成果参加北京国际印刷技术展览会,得到了时任国家主席江泽民同志的关注。2008年,我校适应出版业务数字化发展新趋势,在全国率先开办数字出版专业。

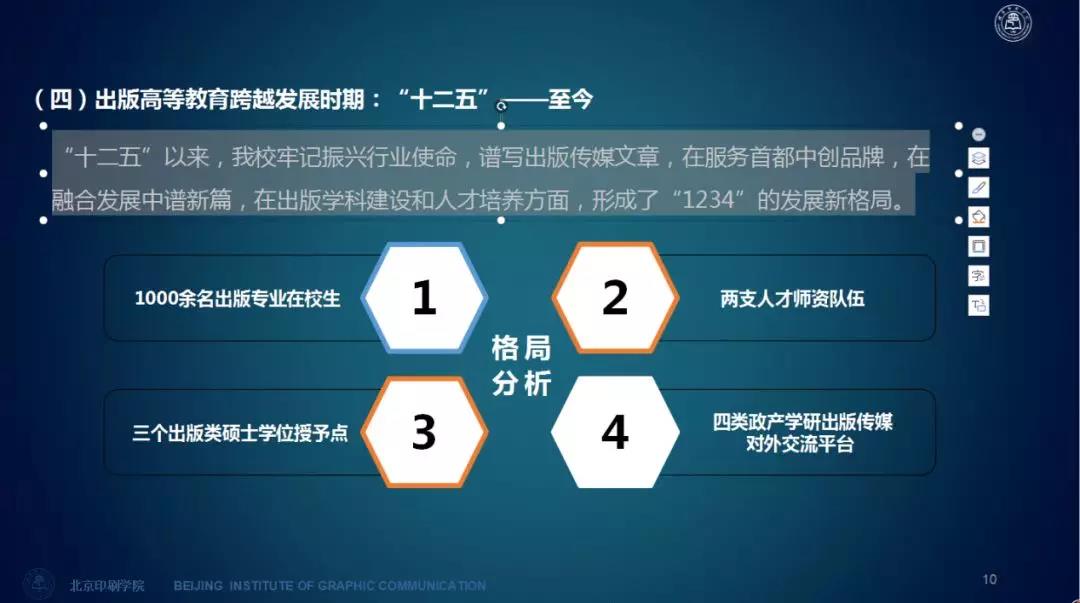

“十二五”以来,我校牢记振兴行业使命,谱写出版传媒文章,在服务首都中创品牌,在融合发展中谱新篇,在出版学科建设和人才培养方面,形成了“1234”的发展新格局,即达到1000余名出版专业的在校生,拥有三个出版传播类硕士学位的授予点,建立“领军人才专家队伍”和“青年骨干教师队伍”两支人才队伍,以及构建四类政产学研出版传媒对外交流的平台,形成这样一个格局,我国的出版人才培养应该说已经结出了硕果。

出版人才培养面临怎样的变革

从国家层面来看,建设社会主义文化强国、“一带一路”等战略构想的实施为数字出版发展带来了新的历史性机遇。数字文化产品和服务的消费需求更加旺盛,市场广阔,潜力巨大。同时,更加需要加强知识支撑和智力支持,需要加快信息传播和流动,数字出版具有优势。

从高等教育本身来看,我国高等教育全面进入规模平稳、重质量提升的内涵建设和发展阶段,学生追求优质高等教育的迫切愿望对高校发展定位提出的新命题。我们同时也面临着跟美国、英国等发达国家争抢优秀生源的形势。

从产业层面看,数字出版产业高速发展,出版产业面临变革,对人才培养提出新需求。

当下,出版业正在经历着巨大变化,它的转型可以分为五种业态:

传统出版——单一纸质种册件;

数字化出版——多介质多终端混合媒体单向投送传播;

数据化出版——内容按需集成、定向精准投送、信息双向回传;

信息化出版——内容解构集成、按态智能精推、信息多向流动;

知识化出版——资源规模汇聚、内容体系构建、知识按需服务。

在这个情况下,出版业出现了这样一些新的特征:

一是出版业劳动者“新”,年龄、知识、能力结构的要求新;

二是劳动工具“新”,现已变成数字化网络化的工具;

三是劳动对象“新”,数据成为主要对象;

四是生产资料所有制“新”,共享数字资源更为方便;

五是出版生产者、消费者、销售者关系“新”,形成融合共生模式;

六是产品分配方式“新”,作者、数字编辑获得更多产品分配。

——里则林《像狗一样奔跑》

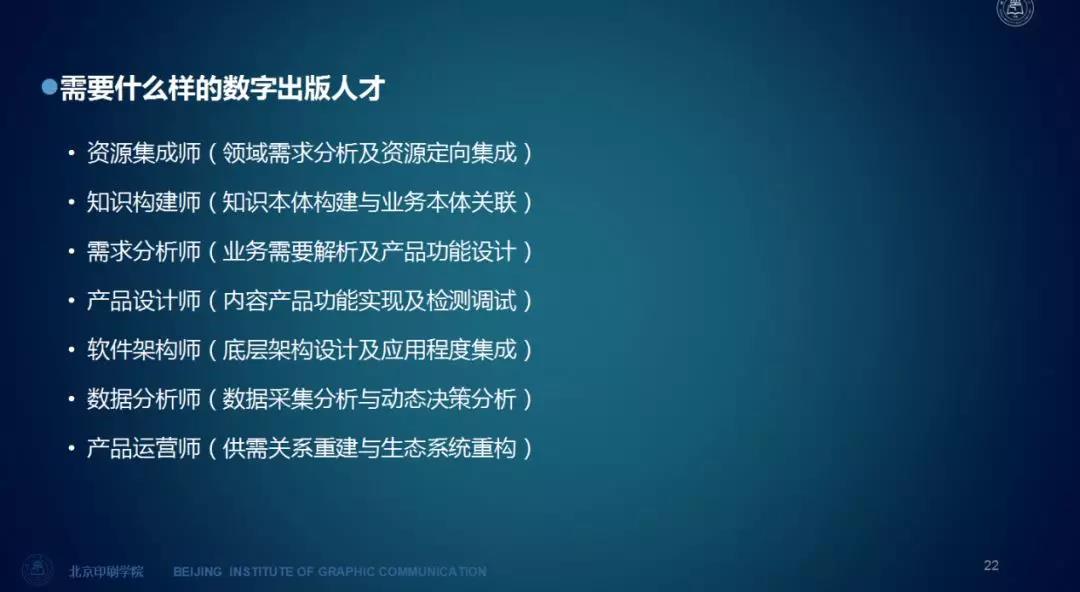

在这种情况下需要什么样的数字出版人才是我们首先要解决的问题。我认为,今后数字出版需要的人才可细分为如下几类:第一个需要资源集成师;第二知识构建师;第三需求分析师;第四产品设计师;第五软件构架师;第六个数据分析师,第七个产品运营师。

因此,我国数字出版人才工作培养任重道远,从我们学校建立数字出版专业到现在不过十一二年的时间,但是行业从2008年到现在已发生了巨大的转型升级,最终人才的学习能力还是第一位,知识的精准服务将成为数字出版最大的任务,所以我认为在这方面要进一步根据行业需求,对数字出版人才培养进行多维度创新。

数字出版人才培养的创新

从制度创新来看,我认为应该建立开放多元的数字人才培养体系;从理念创新来看,应创新数字出版人才培养理念;从模式创新来看,应提升数字出版人才的实践动手能力;从路径创新来看,应探索数字出版国际化教育新路径。

其中,制度创新是高校出版人才培养体系创新的最根本、最直接的维度。为数字出版人才的培养创造良好的环境。高校数字出版人才培养制度构建要坚持基本原则与灵活机制相结合、自我完善与产业促进相结合的形式,使人才培养制度能够既遵循出版教育的基本理念,又符合出版产业的发展趋势,并随着市场发展不断创新、完善。

为什么会提到这个呢?对此不得不提到三螺旋理论。1995年,三螺旋理论由社会学家亨利•埃茨科威兹提出。“大学一产业界一政府”这三个领域组成的三螺旋结构逐渐成为国家、区域与跨国创新系统的核心。

在人才培养中提这样一个理论,就是说人才培养应该从政府、高校和产业的结合上来打破人才培养的瓶颈,使高校培养的人才在一出校门就能够和产业需求对接。

那么,怎样才能够实现政产学研的协同创新培养呢?这需要业界同仁为高校提要求,参与高校的培养过程,给学生实习提供平台。而政府则发挥协调作用,对高校人才培养提供支持和帮助,共同培养数字出版人才。

当前,融合是数字人才培养的核心。我认为,数字出版产业是新型文化产业,它打破了原有文化产业与科技产业的边界,将文化产业的“创意”和科技产业的“创新”融为一体,是文化创意与科技创新以产业为载体融合发展的产物,兼具“文化”“科技”“产业”三方面特征。

同时,高校还要提高人才培养的档次。当前,北京印刷学院要在多年出版传媒类硕士培养的基础上,尽快实现培养出版学博士的梦想。北京市也将我校列为博士点的建设单位,给予3年的建设期,并将继续努力使出版学列入国家学科的一级目录。

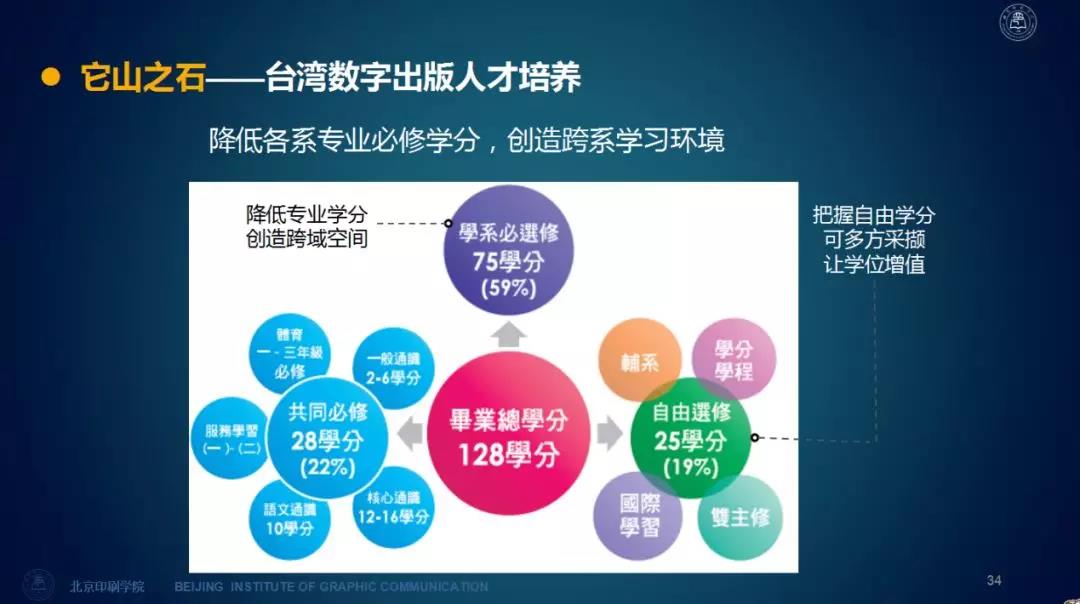

另外,高校建立开放多元的人才培养体系,还应适当取消专业、院校、时间的限制,打破固有的行业壁垒,给予学生接触不同行业、领域的机会,加强高校间的交流合作,为帮助学生制定个性化的培养目标、掌握跨领域学习、工作的能力打基础。今年,我校新闻出版学院将实现本科生的大类招生,即打破这方面的壁垒,一方面让学生有基本的扎实知识,另一方面在学生就业之前实现与行业对接。对此,学校也建立了学生的创业园,引进了20多家出版相关企业,为学生提供和产业接触的机会。

值得一提的是,我校在模式创新过程中,打造了教授工作室,学生直接可以进教授工作室参与一本书从策划到出版的整个过程。我们还建立了一系列的校外联合人才培养基地,比如与七个国家数字出版基地签约,共建数字人才培养的实践基地。还把国家数字符合出版工程的整个线上内容引进学校。

在国家“一带一路”和出版“走出去”战略背景下,具有国际视野和编辑出版技能的人才,受到国际出版机构的青睐。近年来,北京印刷学院也充分利用各种与国外高校的交流合作机会,大力培养国际化出版人才。在“一带一路”和出版“走出去”的大背景下,我校积极实现学校的国际化和服务国家出版“走出去”战略,培养具有国际视野的人才,一个是“走出去”,一个是“引进来”。“走出去”如与美国佩斯大学、英国斯特灵大学、牛津布鲁克斯大学联合培养本科和硕士研究生、联合召开国际会议,以及制定外培计划、鼓励学生出国留学等。“引进来”如聘请国际知名教授来校讲学、并聘为我校特聘教授,与国外大学联合成立研究院,邀请国外高校共同开展“学术周”等活动。

(本文罗学科校长为2019全国新闻出版单位数字出版工作交流会上的公开演讲)