中国新闻出版广电报:70年领军人物·教育

信息来源:中国新闻出版广电报|发布时间:2019-10-24|文:佚名 |编辑:曹文露 慈妍妮

有这样一批人,兢兢业业地守护着印刷出版高等教育事业,热忱始终未褪色,反而愈发深厚。这一份份半世纪的坚守和默默耕耘,正是老一辈印刷出版高等教育工作者送给新中国成立70年最好的礼物。

我国印刷高等教育奠基者

郑德琛:笔耕不辍心系教育事业

□郑明玖 郑雪同

人物小传:历任北京新华印刷厂技术科长、副厂长,中央工艺美术学院印刷工艺系主任,北京印刷学院副校长、教授,中国印刷技术协会理事长。他从事印刷工作40多年,在印刷技术和生产管理上尽心竭力,在印刷教育工作中辛勤耕耘、诲人不倦,是我国印刷高等教育的奠基人物。

我的父亲郑德琛是北京印刷学院的创始人之一。从他1960年参与建设文化学院印刷系,建设中央工艺美术学院印刷工艺系,到1978年起在北京瓜乡大兴建设北京印刷学院,无不倾注了他对祖国印刷教育事业深厚的爱。他把自己的学识,把发展印刷事业的急迫之心,把培养新中国印刷技术人才的渴望,都倾注在了学院的建设中。

倾注心血建校园

1960年,正在北京市委党校中级班学习的父亲接到组织安排,到文化部所属的文化学院创办印刷系,这是他从美国归国后从印刷工业转到印刷教育的一次关键的身份转变。

对于建立印刷系的初期工作,他写道:“我记得对拟定的教学计划提出修改意见,并认为当前最重要的是组织一支精干的教师队伍,最好是多面手,既能上基础课又懂一些专业,可以指导学生科研和搞毕业设计。”当时,他承担了印刷概论课程的教材编写和教学工作。早期的印刷高等教育是从办大专水平的夜校、工人培训班等开始的。面对来自工业第一线的学生,他全身心地投入教授中国第一批印刷专业的同学们,用深入浅出的方法,用补课和同学互助等方式,促使这些入学前文化水平较低的同学尽快提高学习能力。

父亲在1978年印刷系新生入学欢迎会上说:“同学们来到我们印刷系,开始了新的学年,向印刷科学技术的新高峰奋勇攀登。道路是不平坦的,需要我们共同付出巨大的劳动,但前途是宽广的……”现在回想父亲在几十年前的这段话,在当时科学技术水平相对低下的情况下,父亲凭着乐观主义的精神和对祖国的深情,向莘莘学子热情洋溢地发出号召,是多么有远见!

经过十几年的艰苦创业,国家的印刷教育事业终于迎来了大发展的机遇。1978年年底国务院批准建立专门培养印刷技术高层次人才的北京印刷学院。印刷工艺系1979年11月由中央工艺美术学院分离出来,父亲重新投入新的创业历程。面对重重困难,父亲却怀着喜悦心情写道:“北京印刷学院建于大兴,规模初具,书此志慰。”在父亲一本本发黄的笔记本中,详细记载着学院从招生、基建、聘任教师,到安排学生住宿、学生食堂、下厂实习等,事无巨细地记录了印刷学院从无到有、从小到大的每一步。

1989年11月3日,当父亲发表获得毕昇奖的感言时,他发自内心地说:“这次我荣幸地获得印刷界的最高荣誉奖毕昇奖,并不是因为我个人曾经作出什么突出贡献,而是党和国家重视教育工作,鼓励教书育人的知识分子,树立将毕生精力奉献给印刷事业的高尚理想。”这段话正是父亲多年来心声的真实写照。

重振文明需印刷

在1945年赴美的轮船上,父亲就发出“重振文明需印刷”的豪言壮志。提高我国印刷技术水平特别需要向发达国家学习。1964年,我国的印刷技术整体水平远远落后于西方国家,对国际印刷界的新装备、新工艺、新技术了解很少。在时任国务院外事办公室主任廖承志安排下,父亲参加了中国印刷代表团访问日本。代表团的印刷专家一行六人,考察东京、大阪、京都、名古屋、静冈、札幌、横滨等7个城市的印刷业,这次访问对推动中国印刷行业的发展和调整高等印刷教育的方向具有重要意义。

1983年6月,父亲率代表团访问了英国和德国的印刷学校、印刷研究机构和印刷机制造厂,实地考察发达国家在印刷行业的教育、人员培训和设备研发的先进经验。每到一地,父亲都详细考察教育情况、设备情况、技术研发情况等,甚至包括每个单位的机器型号和主要技术指标,并随时和国内相应的水准进行比较。针对国内印刷业当时技术总体水平不高的情况,父亲特别注意德国中专、大专和技术短训班的教学方法和实习条件。这些内容都详细地记录在他一万多字的访问日记中,他为这次考察取名为“探索之旅”。

作为一位在美国受过良好学术训练的学者,父亲亲身体会到中国这样的发展中国家和发达国家的差距。他总是通过一次次的出访,利用自己的专业和语言优势,不断了解对方的长处,并针对短处提出可行性建议。从他清秀的字句中,我们读出了父亲充分利用每一次交流的机会,细细地记录,感受到他一直在努力地探寻着适合中国印刷事业发展的道路。

(作者系郑德琛女儿)

亲耳聆听毛主席教导的老印刷教育者

谢普南:初心不改献余热

□徐新山

人物小传:北京印刷学院原副校长、教授,曾获得行业内最高荣誉毕昇奖。作为一名亲耳聆听毛主席教导的老印刷教育者,谢普南有他自己的信念和坚守。他将自己一生的心血付诸印刷出版高等教育事业,对印刷出版满怀热爱,对育人事业孜孜以求,勇担起建设国家印刷出版高等教育事业的使命和责任,传承着印刷人的初心和使命。

1957年11月17日,一个让谢普南始终铭记的日子。这一天,毛泽东主席在莫斯科大学礼堂接见包括谢普南在内的中国留苏学生时说:“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,好像早晨八九点钟的太阳。中国的前途是你们的,世界的前途是你们的,希望寄托在你们身上。”时至今日,80多岁的谢普南仍能一字不差、满怀深情、高声地背诵出这段毛主席对青年人的历史性寄语。这段话始终铭刻在谢普南的心中,成为他一生为印刷出版高等教育事业持续奋斗、无悔付出的不竭动力。

扎根北印 全情投入

1961年归国之后,谢普南即投身于我国的印刷出版高等教育事业。因学校创办初期师资匮乏,谢普南和其他留学归来的教师除了进行专业、学科建设之外,还要承担全部专业课的教学任务。谢普南先后讲授过“机械制图”“机械原理”“机械零件”“印刷机械概论”“胶印机结构原理”“装订机械”等多门专业课程。凭借在国外学习时打下的良好基础和在教学工作中积累的丰富经验,谢普南的课程取得了良好的教学效果,受到了学生的好评。

在谢普南担任学校副校长兼印刷技术系主任期间,他根据印刷科技发展,特别是计算机技术在印刷技术领域的应用,及时调整以往印刷技术以光化学为主的教学内容,在学校的支持下,率先在国内建立了图文信息处理及制版技术专业。

此后,谢普南和张慈中教授共同建议建立设计艺术专业,并得到上级主管部门和学校领导的大力支持。这是我国高等院校的率先突破,创建了利用计算机进行艺术设计的设计艺术专业。该专业迅速发展,在国内外都具有知名度和影响力,此后国内众多院校也都相继建立了同类专业,促使电脑艺术设计专业成为了高校的热门专业。

不忘初心 不懈追求

2001年谢普南从学校副校长的岗位上退休,到现在已经整整18年。10余年来,这位一生与印刷出版高等教育事业结缘、长期从事印刷出版专业教学、担任专业技术人员的老教授没有减少对印刷出版教育和印刷出版事业的热忱和责任感,他说:“退休只是意味着行政职务和岗位的改变,但这也是我事业的一个新起点。”

为了深入分析国产印刷机与国外先进印刷机的差距,提高国产印刷机的质量和水平,退休后,谢普南曾连续5年、5次参加由中国印刷技术协会、上海市印刷行业协会和我国相关印刷机械制造企业联合组织的“质量万里行”活动并担任专家组组长。活动中,他行程数万公里,深入数十家印刷和印刷机制造企业,从印刷机的设计、加工、装配到印刷企业实际印刷生产全过程进行实地跟踪调查,对调研产品作出客观的科学评价,综合、深入地提出对产品质量的客观意见和建议,并全面反馈给印刷机制造企业的领导和全体技术人员,对提高所调研产品的质量起到了重要作用。

谢普南说,自己最大的安慰是“看到印刷人才的成长”。退休后,他经常给高校师生、印刷企业的技术人员、操作人员及外国印机公司的技术和销售业务人员作业务培训。

此外,他还非常重视教学研究和对新技术的跟踪。退休后完成了55万字的规划教材《印刷设备》,编写制作了《现代高速多色胶印机结构及新技术》等课件供教学和培训使用,为印刷界提供了重要的指导材料。

(作者单位:北京印刷学院)

致力传承中华印刷文明 助力印刷故乡圆建馆梦

□魏志刚

人物小传:北京印刷学院教授,中国印刷博物馆原副馆长,1989年荣获全国优秀教师称号,1997年获得中国印刷业最高奖项毕昇奖。其参与了从文化学院到北京印刷学院的建设过程,并逐渐将“传承弘扬中华印刷文明”当作自己的使命。

在新中国成立70周年之际,我先以一副对联来祝福伟大祖国繁荣富强。

大好河山,奔来眼底,披襟岸帻,喜风光绚丽,看:长城内外,塞北江南,繁荣昌盛;

七十往事,注到心头,把酒临风,祝国富民丰,愿:祖国母亲,青春永驻,幸福安康!

千里之行 始于足下

我参与了从文化学院到北京印刷学院的建设过程,并逐渐将“传承弘扬中华印刷文明”当作自己的使命。1958年,文化部成立文化学院,后创建了中国第一个印刷工艺系、编辑出版系、图书发行系等,开创了中国印刷出版高等本科教育的先河。1960年年初,我从文化部出版局调入文化学院印刷工艺系,担任教研组长,负责起草教学计划。我结合莫斯科印刷学院各专业教学计划和中国印刷业实际情况,初步拟出了教学计划。1961年国家困难时期,文化学院撤销,印刷工艺系作为全国唯一一个高等印刷专业得以保留,并入中央工艺美术学院。1964年,我开始了印刷工艺课程的教学工作,给学生介绍了当时世界上尚属前沿的印刷理化力学。

1978年,经国务院批准,在中央工艺美术学院印刷工艺系基础上组建北京印刷学院。当时有一个工作组是负责方案起草的。其中,我负责专业方向和教学计划的起草,工作组收集了当时美国、德国、苏联各印刷学院的资料并访问了在这些印刷学院学习过的人员,收集和整理了当时世界各印刷技术先进国家的印刷技术发展资料,并组织了中央各出版印刷单位有关负责人的座谈会和个别访问,拟出了方案草稿,基本上得到了各方面领导和专家的肯定。

30多年的教师生涯,我经历了许多挫折和磨练,但我始终不放弃传承中华印刷文明。希望大多是在痛苦中孕育的,我始终只问耕耘、不问收获。

印博馆的一号讲解员

印刷术是中国古代四大发明之一,对世界科学文明作出了巨大贡献,可直到20世纪80年代,中国还没有自己的印刷博物馆,建立中国印刷博物馆成为许多有识之士的梦想。用中国印刷及设备器材工业协会原会长、中国印刷博物馆筹委会主任范慕韩的话说:“要早日为中国印刷博物馆找个家,尽快填补让脸发烧、令人汗颜的历史空白。”

经多方努力,中国印刷博物馆筹备委员会在北京成立,1992年1月22日的《人民日报》是这样记录这件事的:“经国家新闻出版署批准,由中国印刷及设备器材工业协会和中国印刷技术协会开始筹建中国印刷博物馆。”印刷故乡开始圆建馆梦了。

我作为筹委会成员之一,在中国印刷博物馆筹备期间做了一些工作。在学校提供建馆用地后,当时制约建馆最大的瓶颈就是资金和展品的短缺问题。我跟随有关领导一起参观了台湾地区的印刷厂,和台湾印刷界人士进行了交流,宣传了建立中国印刷博物馆的意义,参与了台湾资金筹集和展品征集工作。还和其他筹委会成员通过登门拜访文物收藏家、参加展品拍卖会、到各地印刷厂筹集展品等途径,为中国印刷博物馆征集到了大量展品。1996年6月1日,中国印刷博物馆正式开馆。我就是中国印刷博物馆第一号讲解员。

多年来我一直在做印刷史的研究工作,担任学校印刷史研究室主任一职,发表了《中国印刷史研究进入新时期》等文章。中国印刷技术协会于1997年授予我毕昇奖。

“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章获得者

吴英禄:开拓奋进谱十年赞歌

□张钰

人物小传:北京印刷学院原党委书记。1986年,他和周兴华(北京印刷学院原校长)一同由清华大学调至北京印刷学院。他们在任的10年正逢北京印刷学院百业待兴的关键阶段,在上级部门的领导和有关单位的支持下,全院师生员工发扬艰苦创业、团结奉献、求真务实、开拓奋进的精神,圆满完成“边建院边办学”的任务,为1997年学校顺利通过国家教委本科教学评估奠定了坚实基础。

秋天的北京最美,长空净而河清浅,广袤而丰盈。我们在秋天里见到了北京印刷学院前党委书记吴英禄。已是耄耋之年的他精神矍铄,亲切热情。他胸前佩戴的那枚“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章,映射出耀眼的光芒,那是他一生不忘初心、砥砺奋进的最好写照。

万丈高楼平地起

1986年,吴英禄和周兴华初来学校的时候,学校办学条件简陋,仅有4个系,教工320余人,学生390人。教工和学生挤在两栋宿舍楼中,校园内大部分都是空地,从校门到宿舍楼之间仅有一条土路,校园里到处都是沙土和杂草,起风沙尘飞,遇雨满路泥。虽然和租房办学时的条件相比已有较大改观,但条件仍然非常艰苦。

摆在面前的紧迫任务是盖房子、组队伍、建实验实习基地等硬件设施,而经费常常成为“卡脖子”的大事,让负责基建的同志们焦急奔波。每每想起那段日子,吴英禄虽觉艰苦,但更多的是感动,感动于大家的精诚团结,感动于大家对学校工作的理解和支持,为着一个共同的目标而努力。

辛勤和汗水终有回报。1996年,学校超额完成原定基建任务,校园内竣工面积9.3万平方米,教工生活区1.8万平方米,教学生活场所配套齐全,实验设施和实习条件不断改善,一砖一瓦都印记着那一代北印人为学校基建事业作出的贡献。

软硬件两手抓

据吴英禄回忆,当时学校127名教师里仅有教授1人,副教授及相应职称6人,讲师43人,这远远不能适应原计划2000名学生规模的需要。学校党政下定决心,在发展学校硬件建设的同时,狠抓教学队伍的培育和水平提高。

吴英禄高度重视加强教师的思想政治建设,通过表彰先进,营造教师积极进取的浓厚氛围。一方面发挥老教师在思想和业务上的带头作用,组织教师听课及研讨,提高教学质量;另一方面注重青年教师的培养,加强青年教师的师德教育,提高业务水平。

学校在组建一支学术带头人和骨干教师力量外,还聘请了一批国内外享有盛誉的学者、专家作为兼职教授。为提高教师的学术水平和教学质量,各系部开展了教学研究和学术交流,学校选派教师赴德、美、日、英、俄等国进修或做访问学者等,积极参加国内外学术活动,还以评定职称为杠杆,创造性地设立了校聘职称制度,支持教师编写教材著书立说、积极参加科研工作。一批青年教师崭露头角,成为学校教学、科研的骨干和生力军,学校也初步形成了老、中、青相结合的学术带头人和骨干教师队伍,结构日趋合理。

丰富完善专业建设

在吴英禄等学校领导看来,定位是办好学校首先要考虑的问题。

1987年年初,学校举办了定位研讨会,提出学校要面向行业,多层次、多形式办学,培养印刷行业高水平的应用型、复合型人才,并根据这个定位思路逐步拓展专业设置和办学形式。同时,特别强调要保证质量,提出坚持质量第一、理论联系实际的办学指导思想。由于在各个环节上都坚持了质量第一的原则,学校的函授教育得到迅速发展。在老师们的调研论证下,开办了包装印刷工程和装潢设计专业。其中,装潢设计专业属国内首创,将传统的美术与先进的计算机技术相结合。

随着学校的发展和教育形势的变化,学校定位进一步调整为面向印刷出版兼及相关行业,把印刷学院建成培养印刷出版行业高水平人才的基地、印刷出版行业科研开发基地和干部培训基地。经过专业改造,尝试将传统学科相交叉,使传统印刷技术与计算机发展相结合,并紧跟新技术发展调整增设大专专业,学校由1986年的4个专业发展到1996年的16个专业,由单一的工科院校,发展为以工为主和文、艺、管相配套的综合性专业体系。就这样,北京印刷学院的专业建设呈现工文并举、多元发展的格局,人才培养相应表现多层次、多面向的趋势。除此以外,还为提升学校的办学层次、不断完善人才培养体系、积极争取开办硕士点做了大量准备工作。

(作者单位:北京印刷学院)

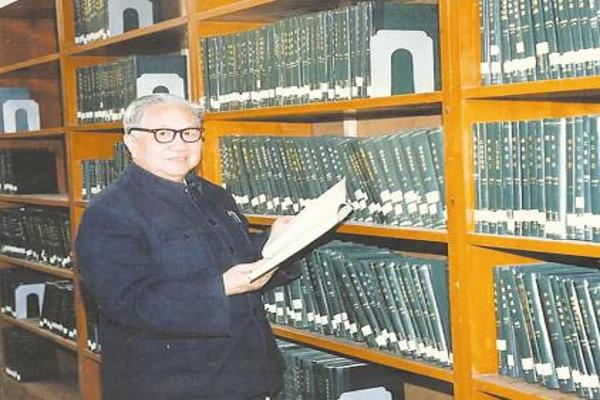

北印设立“郑德琛优秀研究生助学奖励基金”

谢普南(左一)荣获毕昇奖

中央工艺美术学院印刷系第一届毕业生合影(四排左一为魏志刚)

吴英禄参加全国出版系统电脑美术培训班开学典礼

北京印刷学院原印刷工系教学楼

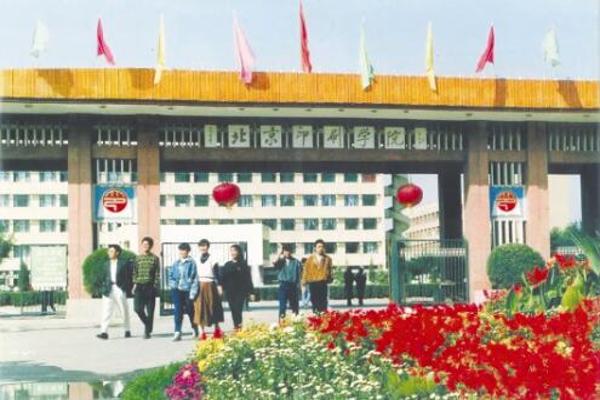

20世纪90年代的北京印刷学院

(原文链接:http://data.chinaxwcb.com/epaper2019/epaper/d7095/D04/201910/101683.html)

本版图片均由北京印刷学院提供