美术观察:万物静观皆自得——在探索中走自己的艺术之路

信息来源:美术观察|发布时间:2025-05-02|文:田忠利 |编辑:曹文露 慈妍妮

摘要:20世纪以来,中国画的现代性转向始终围绕着传统艺术的传承、中西文化的碰撞以及时代风貌的变革渐进式发展。这种转向不仅体现了美学意趣与人文情怀的历史变迁,更在不同类型的创作中展现出独特价值。本文从历史与现实人物画创作、花鸟画创作等方面,结合作品探讨了中国画的意象性表达、笔墨与空间构成的关系,以及画境传达与情感抒发之间的内在联系。

关键词:田忠利 美学意象 美学表达 人文情怀

Since the 20th century, the modern turn of Chinese painting has continuously evolved around the inheritance of traditional art, the collision of Eastern and Western cultures, and the gradual changes in the style of the times. This transformation not only reflects the historical shifts in aesthetic tastes and humanistic sentiments but also showcases unique values across different types of artistic creations. This paper explores the imagery expression in Chinese painting, the relationship between brushwork, ink and spatial composition, as well as the intrinsic connection between the conveyance of artistic realms and the expression of emotions, through the lens of historical and contemporary figure painting, bird-and-flower painting, and other forms of creative work.

KeywordsTian Zhongli; Aesthetic Imagery; Aesthetic Expression; Humanistic Sentiment

中国传统绘画蕴含着丰富而深刻的生命哲理和艺术思想,《周易》中谈到“天地之大德曰生”,“生”象征着宇宙万物的生生不息与勃勃生机。北宋张载提出“民吾同胞,物吾与也”,进一步阐述了人与万物皆为天地所生的道德理想与人生境界,折射出中国古代知识分子“为天地立心、为生民立命”的广阔胸襟与社会责任,同时也表达出古代画家“观万物生意”“与万物一体”的审美旨趣与艺术精神。笔墨当随时代,“笔墨”所代表的中国画创作既脱离不开中国传统哲学与传统文化的根基,同时亦不能失去艺术创新的生机。因此,20世纪以来中国画的现代转向始终围绕着传统艺术的传承、中西文化的碰撞以及时代风貌的变革渐进式发展,这其中不仅包括绘画技法、艺术风格、表现题材的变化,更蕴含着美学意趣与人文情怀的历史变迁。

可以说,中国画创作对人文情怀的观照,是我多年来一以贯之的创作思想。无论以人物画吟咏中华民族的历史文化而赓续文脉,抑或以花鸟画抒发审美情感、书写时代精神,皆在彰显民族精神、反映现实生活、关注民生、关爱自然、尊重生命,并以中国画笔墨造型、形式语言的继承和创新为导向,努力探索中国画的发展之路。

一

长期以来,对中国画之历史人物画创作和研究,占据了我绘画创作的大部分时间,也一直是我非常热衷的题材之一。历史人物画创作不同于其他题材的绘画创作,其人物表达和塑造必须根基于严谨科学的史实性,不能有违背历史的图式出现,这就决定了历史人物的创作离不开其存在的历史环境,更无法游离于重大历史事件之外。通过笔墨纸张对人物特定历史时刻的神态以及肢体语言的精准表现,突出反映主题性历史人物对推动人类文明及民族革命运动等所做出的丰功伟绩或杰出贡献,人物笔墨的精神性价值远大于形体结构本身的存在价值,笔墨既不能图解历史,也不能概念化,更不能意识形态化。同时紧紧围绕绘画动人以情思的不变宗旨,在以史为鉴的基础上使人物精神得到升华,这较纯粹笔墨技法更为重要。

历史人物画的历史真实性构成历史人物画赖以存在的基石和最具灵魂性的品格,它不仅体现在服饰、道具等构成的历史语境中物件本身的真实,更体现在历史事件的真实性,在艺术表现上,人物的社会关系及历史性贡献等不容被忽视或篡改。一些能体现人物性格、历史功绩等细节的内容也需要与时代同步、与社会经济和生产力发展水平相吻合。历史人物画一旦丧失历史真实性,非但无法还原历史本来面目、输出正确的精神价值观、激发后人奋勇前行,反而会遭人厌恶甚至反感。历史人物的国画创作,是在尊重历史真实前提下的艺术表现,更多的是特定艺术语境下人物个性化特征的瞬间定格,绝不是终其一生的真实写照。尽管这个历史人物瞬间的定格存在艺术的虚构和假想,但由于人物诞生于历史的真实存在,同历史性事件有着无法分割的联系或主宰了事件的发生,因此人物与历史环境紧密融汇是必然而客观的,人物神情与动作语态等迸发出的心灵震撼力恰恰构成了人物画核心的艺术表现力。

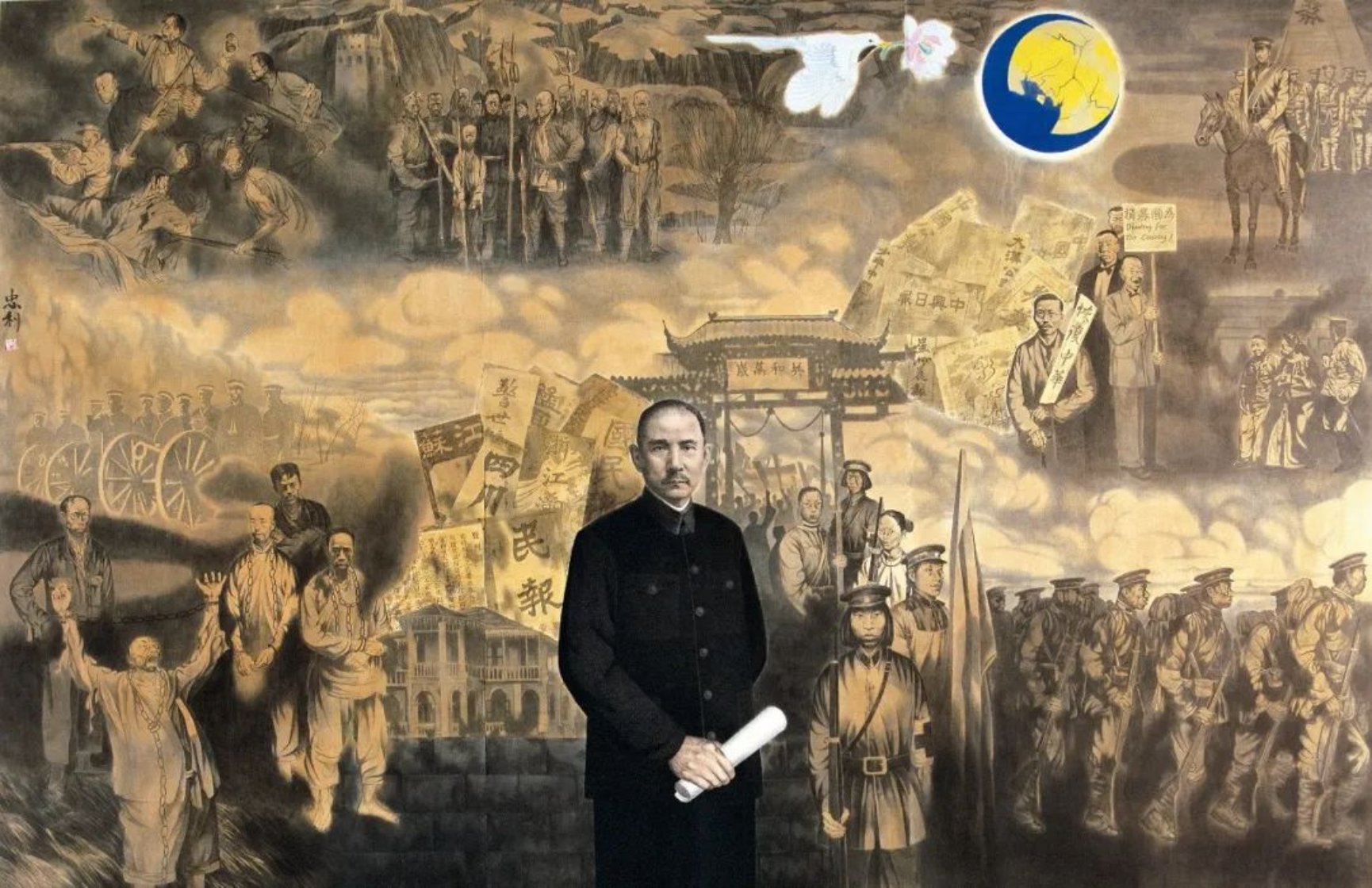

田忠利 中国民主革命的伟大先驱——孙中山 纸本设色 300×400厘米 1995

我曾以辛亥革命为题材创作的巨幅国画人物作品《中国民主革命的伟大先驱——孙中山》,立意采取丰碑式为主体的绘画构图形式,突出强调人物个性形象的肖像性塑造,以高度概括而又具有宏观性的历史事件为主体塑造的背景,使历史人物从宏大历史叙事中走向观众。画面背景结构采用“超时空”的表现方式,不拘泥于一时一地的具体事件的陈述,而集虚实相生、空间分割、散点透视等多种笔墨绘画语言和技法于一体,囊括了辛亥革命时期所发生的诸多重大历史事件以及投入革命洪流的历史人物,一幅以孙中山为主体的辛亥革命鸿篇巨制图画史跃然纸上。

历史人物所处的时代大环境及其在重大历史事件中的地位和作用对人物形象的塑造至关重要。深入研究中国近现代史,中国民主革命的曲折性、复杂性、悲壮性触目惊心,同时也能清晰地认识到革命先驱孙中山不可避免的历史局限性。辩证地认识和理解历史局限性问题,以具体的历史性与真实的历史感带入孙中山人物形象的塑造,深度洞察并创新人物绘画的表现新图式,有效规避绘画语言落入表面化、概念化、大众化。从史学宏观的维度挖掘人物的历史价值,以史学的视角去构筑绘画立意新思维,以此触探人物性格特征及伟人建业的不凡人生。同时,通过具体而细微的塑造,既表现孙中山作为思想家的睿智与深沉,又极力彰显他作为革命家的魂魄、胸襟与气度。为此,对孙中山不同时期的历史照片中那些显著而细微的个性化形象特征概括融合,特别注意眼神、嘴角、面部神气等的微妙表征,“凭虚构象”,塑造出融汇“天下为公”“革命尚未成功,同志仍须努力”为主旨的中国民主革命伟大先驱——孙中山的艺术形象。单纯、整体、概括的形体结构造型,适度夸张的人物比例关系,凝重概括的大黑色块中山装艺术化处理,庄重、肃穆、威严的孙中山形象呼之欲出,犹如一座巍峨的历史丰碑。

田忠利 啊!家园 纸本设色 170×200厘米 2006

相对而言,《落后就要挨打》的表现主题则较为抽象、理性,我借助于“象征”的艺术表现手法,将主题转换为强烈、感性的图象化语言。通过感性的意象化图像暗示、隐喻来象征某种超越感性的意义,通过感性形象内涵的深层解读,将孕育于深层感知中的无限意蕴,外化于表层的有限表达之中。鉴于此,《落后就要挨打》采取“三联画”的整体构成形式,以象征性结构弥补叙事性绘画视觉语言的局限,又强化、扩展了象征性意象寓意的丰富性和深刻性。三联画并置,为产生对比强烈、个性鲜明的形式美感,使原本各自独立的内容,经观者的解读与联想而产生互动,并在互动中产生互为因果的多义性内涵。历史真实揭示了弱肉强食的世界秩序,体现“落后就要挨打”的严酷历史逻辑。建立在公共认知基础上的确切而恰当的公共性象征符号和形象语言,构成了绘画语言能否被准确传播和解读的关键。左联以象征闭关锁国的封建大门形象构成主体,大门被艺术化地虚化处理,并用超现实主义的手法叠印、幻化出中国人民的苦难生活图景。而狞厉的石狮形象则象征封建皇权的统治。右联择取澳门博物馆陈列的巨大铁锚,寓意铁锚抛到哪里,哪里就是侵略者领地的强盗逻辑。在形式语言上又与石狮遥相呼应。中联“站木笼”的悲壮形象则有意强化铁链的沉重、冰冷,而风烟的凄厉与激荡意象的艺术处理,突出被囚者的从容与傲岸,营造悲歌一曲从天落的气势。“站木笼”这个富有象征意蕴的形象设计,使整幅画注入了鲜活的艺术生命,深化了苦难、落后与挨打的主题创作思想,大大提升了艺术表达的格调,构成画作灵魂所在和视觉中心。既是苦难中国的真实历史写照,同时也启发、刺激了联想思维的产生,达到“义生文外,秘响傍通”的艺术佳境,铸就更深层次、更为深远的文化记忆。站在慷慨赴死的志士面前,让人不禁想起“我以我血荐轩辕”“生当作人杰,死亦为鬼雄”“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”这些体现中华民族文化价值观的诗句和经典名言。这样的文化价值观影响深广,培养出不屈的民族性格、民族气节、民族之魂,铸就了民族的铮铮铁骨和脊梁。这幅画左、中、右三联组合联动,相互衬托、相互映照,动静有致、人物互补,形成缜密的历史因果关系链,深度揭示“落后就要挨打”的主题思想。

田忠利 晚钟 纸本设色 180×97厘米 2022

二

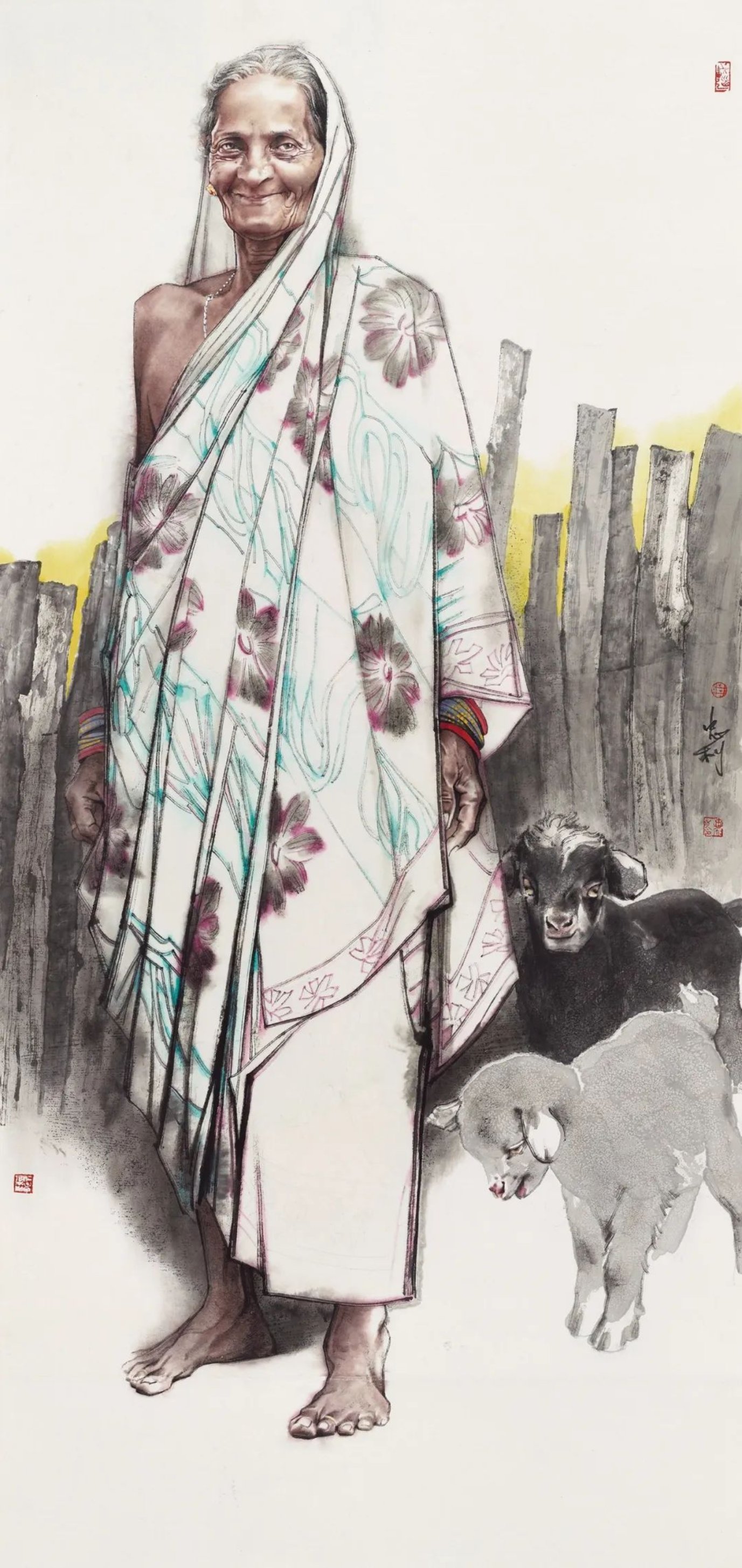

我除了创作历史人物国画外,更多注重以现实生活中的人物为题材而创作,反映时代生活。不同历史时期,不同社会文化背景,人的思想活动、精神风貌、神情姿态、服饰衣着,以及生存环境、生活道具等也有所不同。准确地捕捉这些鲜明的个性化造型要素,笔下的人物自然会折射出生活情景和时代特征。当然,运用中国画笔墨语言将生动鲜活的人物形象刻画出来,达到形神兼备,是极具难度的。首先针对画面形象特点,需要生成精准的表情达意的笔墨关系,以酣畅淋漓的人物水墨画技法,墨生韵,人生神,人物结体严谨有度,或洗练、或凝重、或飘逸、或厚实……所表现人物形象气质与时代思想同频,笔墨不滞,气韵自生,笔墨人物内含浓郁的生活气息,有旺盛而充盈的生命跃动,画中人自然流露出“生活本真的状态”。

在新疆采风过程中我创作的一系列新疆维吾尔族人物形象水墨写生作品,如《葡萄熟了》《阿娜尔罕》《干巴扎》《戴月锄归》《阿达西》等,都真实记录和再现了西北边陲维吾尔族人甜蜜而温馨的幸福生活,浓郁的异域民族风情承载了太多当地人对这片土地的挚爱。《葡萄熟了》是我在葡萄沟对一位维吾尔族老太太的写生,在与其交谈中发现,她那可掬的笑容中露出仅有的一颗牙,使整个形象具有独特的魅力,绽放出的笑容顿显得真实、淳朴、开朗,也让我更能感受到她生活得很充实、满足。双手合十的姿态自然而然地外溢出其淳朴无华的性格之美、和善慈祥的心灵之美、坦荡乐天的胸怀之美。为使她的形象内涵更加丰富,有意对其面部、头巾、衣裙的细微之处,用线、墨、色精雕细刻,使其形象灵动、情韵倍增,而双手在富有浓烈情感色彩的塑造下,愈加体现她吃苦耐劳、坚韧顽强的优秀品格。

田忠利 葡萄熟了 纸本设色 180×97厘米 2018

作品中充实、丰厚的人物形象的重要来源,在于画家对时代生活的深入体验和用心感知。人物的形与神首先要深深打动画家自己,呈现出浓烈的时代生活气息,具有强烈的艺术感召力和艺术生命力,而这离不开对人物整体形象的巧妙构思和众多细节的观察与取舍。创作国画作品《回族老邻居》时,人物眉宇间透露出质朴的豁达与宽厚,笑眯眯的眼神中折射出满满的乐生与淡定,嘴唇与牙齿的色彩对比关系与微妙变化,微微颤动的浓密须髯,这些个性鲜明的外在细节表征构成了典型的回民邻里贤长的形象。而回族老人更多深层次的品质也通过外在表征得到了淋漓尽致的体现,仁慈、善良、乐观、坚韧、刚毅、沉稳、宽容与厚爱等优秀品格在神情与姿态交融的造型结构中得到不同程度的体现。

为普通劳动者造像,贵在塑造人物形象与品格之美,不经意间的信手拈来似乎不见技巧,更不见对外在笔墨形式的刻意追求与炫耀。杜甫的名句“语不惊人死不休”影响很广,但清人刘熙载在评价杜诗时曾有这样一段话:“杜诗只‘有’‘无’二字足以评之:有者,但见性情气骨也;无者,不见语言文字也。”这话对于艺术创作来说至关重要,“性情气骨”才是艺术的核心、生命,万万不可舍本逐末。

三

绘画属于视觉的空间艺术。绘画空间因题材不同,对空间尺度和维度的要求亦不尽相同。无论多大容量的绘画空间,都应尽可能地让人联想到时间纵深的维度、情意弥漫的深度。因此,在艺术表现上,务求“画境开阔”效果,毕竟境域开阔方能气象万千,意象空灵,神驰浩茫;同时,也能“境生象外”,含蕴幽缈,余音绕梁,象外有象。境阔意深,既是视觉的广度,又是情感的深度;既是空间的包容量,又是时间的延展度,实质是对艺术时空统一结构的诗性追求。这也正是我创作“胡杨”系列绘画作品所努力探求的艺术效应。

创作“胡杨”系列,曾数易其稿,经过了由繁到简、由实到虚、由写实到象征、由语密而情疏到语疏而情密的提炼过程。因能删繁就简、剔除杂芜、凝练主体,才能在同样有限的空间中相对“境阔”起来;因敢于以虚代实、抟实为虚、超越实景,才能化象征为“意深”。“画境开阔”不仅是为情感的荡漾、气度的浩荡、气象的峥嵘提供虚拟空间,而且也为“境生象外”、弦外求韵、意深韵长创造条件。如“胡杨”系列之一的《不屈》,背景全部以浓墨分层次渲染,顿觉深邃无际,以虚代实,而境阔出焉。“实景清而空景现,真境逼而神境生。”(清代笪重光)在画面虚实处理上,借以传统绘画中知白守黑的奥义,虚实转化的妙用,使一片漆黑,本来是实,但在“惨白色象”的返照下,也可以抟实为虚,玄黑虚幻的背景烘托出胡杨的刺目白骨,白骨惊心,象外之意弥深弥远。这种高度单纯化的空间形式结构,不是为形式而形式,而是为情感的抒发、气象的飞扬、精神的激荡提供了足资迂回的空间境域,发挥了虚的妙用。玄者远,单纯的玄黑空间,为真情的蕴蓄、生命的体验、想象的飞旋营造了纵深的维度。

田忠利 不屈 纸本设色 180×220厘米 2007

我画胡杨力求突破传统花鸟画中的古典模式,以宏大意象、峥嵘气势、大悲大忧的结构表现,染乎世情,为时而作。我将胡杨作为象征生态的特殊意象,它的顽强不屈与英雄倒地,其情调之悲壮、景象之惨烈、气势之磅礴,在令人扼腕兴叹生态破坏严酷之余,又不禁悲悯人类未来之命运。

四

画心境与画风景着重点有所不同。画风景者以再现眼前现实之景为要务,画心境者以表达心境或者说心灵对景物的独特感受为旨归。

我的花鸟画着力于对“天人合一”“民胞物与”思想的体悟。在创作中,无论是观察生活,朋比自然,还是阅读中国古典诗词,友月交风,都是为了激发万物皆我挚友的浓浓情怀。画花写鸟,隐然只在咏怀。我所刻画的花草、鸟兽重在突出生气盎然,情感的抒发,令人可亲可近,惹人爱怜。比如作品《待哺》,会让人联想起人间母爱的温馨与伟大,与其说是描绘母鸟在哺育雏鸟,还不如说是在宣泄寸草报春晖的人间真情。作品《冬至》,表现小鸟栖于漫天飞雪的柿子枯枝上叨羽,画面处理力求空灵、简洁、抒情。画面有意留出的大面积空白,旨在于空旷疏阔中凸现大自然的寂静。鸟的动态与神情,以及对羽毛细致入微的刻画,意在表达小鸟感知瑞雪兆丰年的安然。

田忠利 冬至 纸本设色 40×40厘米 2018

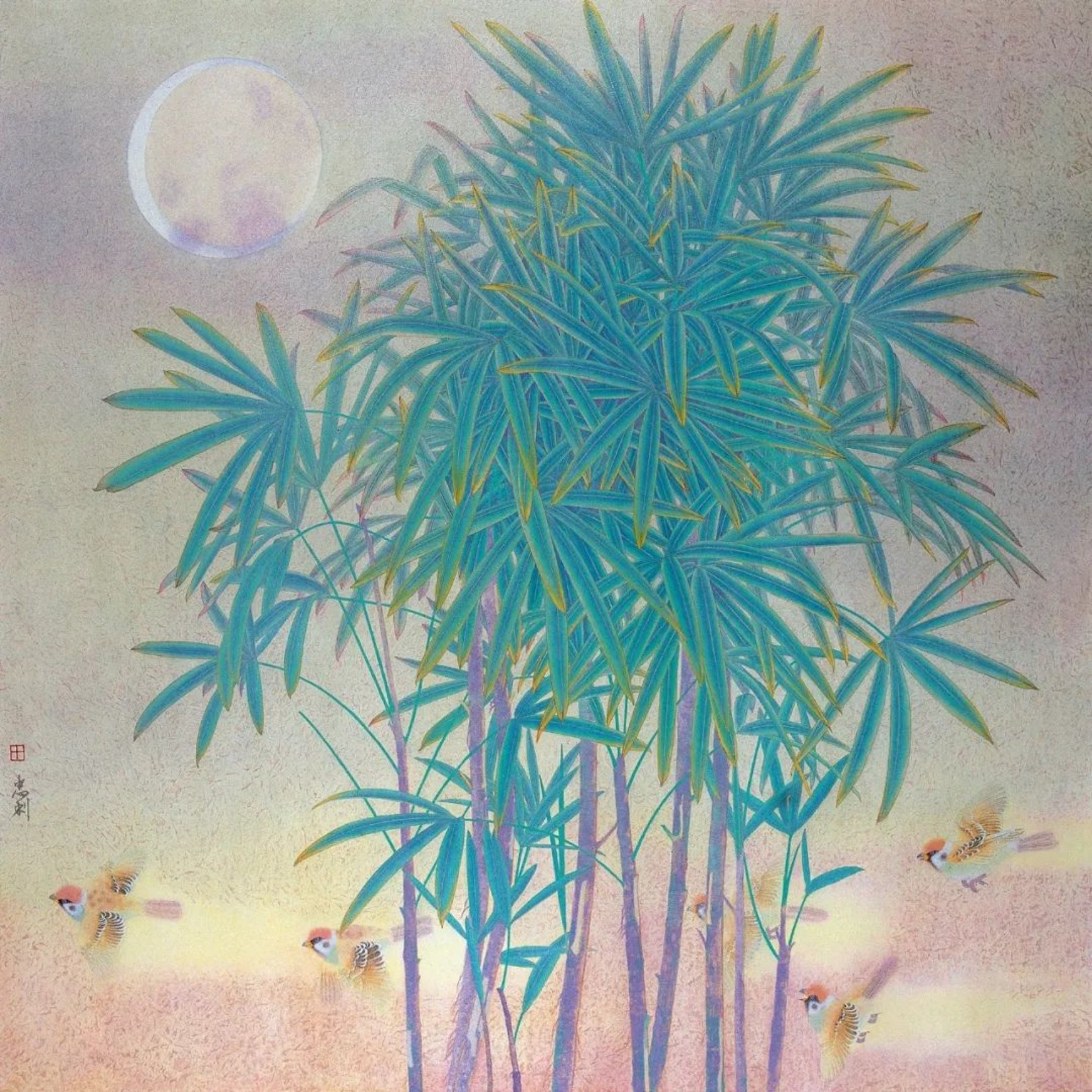

诗家论诗既贵“无我之境”的“兴象天然”,也重视“有我之境”的“象中有兴”。“象中有兴”就是诗人所描绘的物景中充盈着诗人的内心感兴与审美情感,有诗人自己融化其中。我绘画中的“象”不是纯客观的景物,其中所涵容的既有小鸟的情感,更有我的情感感应,既重象的创造又重寓兴于其中,追求情与景、物与我的和谐交融。我创作多种形态各异的小鸟,无不极力追求塑造得生机蓬勃、精灵活脱、有情有性。诗人写诗,“清新”之境,最为难得。苏轼就有“新诗如玉屑,出语便清警”“欲令诗语妙,无厌空且静”的诗句。我创作《清月》《听雪》等水墨作品,都在追求清、婉、幽、静之境。而创作花鸟画作品,雪含幽意、月添清冷,红花婉丽、鸟态栖寂,满幅清新宁静意趣,将栖卧枝上的小鸟,体态特征多以胖乎乎、圆润润造像,憨态可掬,宛若稚气可爱的幼童,使人顿生爱怜。

五

我在花鸟画创作中力求在继承传统基础上融汇中西,在绘画的形式语言上另辟蹊径,独创新境。宋代花鸟画折枝构图删繁就简,以少总多的“尚简”的美学思想与西方现代冷抽象主义绘画追求“极简”思潮异曲同工。我在作品《暖冬》中借以中西绘画“简”的方法统御画面,以极少的色彩和形象匠心于画面形式的构成,运用计白当黑、虚实互生,以空白凸现主体之法,构成画面的空灵美;通过强化方圆对比和黑、白、灰的层次关系,构成墨色的节奏美;巧用大团有飞白效果的细线(鸟窝)所形成的灰色面,与黑白相间的鸟儿形成强反差,以构成形式上的对比之美;而画面的秩序感、凝练感与空清之气,又构成高度的单纯之美。这些简约形式方面的推敲,无一不是为凸现母鸟为营造家园而殚精竭力的形象内涵。

田忠利 暖冬 纸本设色 68×68厘米 2018

我的工笔花鸟画创作,不但重视花与鸟的情态意绪,而且关注色彩的精神传递。在花鸟画中任何色彩都不是孤立的,特定的色彩组构方式,能够创造出特定的画面情调氛围,新颖独到的色彩结构可以化平凡为神奇。有时一笔亮丽的色彩会像高音符一样给整个画面带来昂然生机,唤起人们内心深处的情感涟漪。我在工笔花鸟画创作中引入西方印象派光和色的表现手法,如作品《紫霞流光》特意将荷花池水处理得光色流溢,如同天章云锦,与多姿的荷花相映,构成梦幻般的美境。而《晨雾蒙蒙》又是另外一种风格,追求朦胧之美,在迷离绰约中显露荷花的神秘与高洁。《大自然的歌》则运用光色的交响、熏风的和熙、鸟儿的自由翱翔,营造和谐圆融的自然景象,大自然的歌其实是心中吟唱的歌。《秋实》中的鸟儿羽色巧用黑白两极色的对比,《霰》中的鸟儿羽色又妙用传统漆艺中的黑红对比。在其他画作中,有的又施以明丽夺目的艳彩,赋彩不但力求与用笔相结合,而且与形体、动态、神韵的刻画相表里。我在花鸟画创作中,力求表现这些活跃在世间的情感又似乎与人类相通的生命,它们个个独立不羁,充满着闲适自在的意趣,也明晰地体现出“万物静观皆自得”“万物皆我朋辈”的传统美学思想和文化立场。

田忠利 大自然的歌 纸本设色 100×100厘米 1999

中国画对写意的意象性表达,更多地关注精神要义的精准呈现,通过笔墨的空间构成关系,阐释特定的情感和价值追求。在当下多媒介的云涌之下,中国画展现出更加多元的发展态势,但对作品神与逸的更高追求始终没有改变。创造中国画新的审美图式和表现形式,需要一代又一代艺术家齐心发力,将中国画艺术推向历史新高度。

原文链接: