潜心教书 匠心筑梦 走近北京市高等学校教学名师

信息来源:教务处|发布时间:2024-11-26|文: |编辑:李慧凝 曹文露

近日,北京市教育委员会公布了2024年度北京高校本科教学项目建设评选结果,学校印刷与包装工程学院杨永刚老师获北京市高等学校教学名师奖,新媒体学院袁园老师获北京市高等学校青年教学名师奖。

北京市高等学校教学名师奖是为了发挥教学名师的示范榜样作用,深化教育教学改革,促进教育质量内涵发展而设立的。旨在表彰师德师风高尚、长期坚持教学一线,教学效果好,学生评价高,同行专家认可的优秀教师。让我们一起走近两位北印教师,聆听他们扎根一线、用心育人的故事。

杨永刚

北京市高等学校教学名师

杨永刚,教授,教育部首批新工科研究与实践项目负责人,《平版胶印工艺虚拟仿真实验》国家级一流本科课程负责人,中国轻工业“十四五”规划教材和北京高校优质本科教材主编,北京市高等教育教学成果奖主要完成人。主要社会兼职:中国环境科学学会绿色包装专业委员会常务委员、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、第四届北京高校教师教学创新大赛评审专家。

传承弘扬印刷文明 强化学生创新与专业自信

从教22年,杨永刚热爱教育,深深扎根于学校印刷工程专业本科及研究生教学,致力于传承和弘扬印刷文明,主持我国印刷文化遗产保护传承研究项目,牵头组建“OUT & IN”印工坊,完成“建党百年主题藏书票”“中国印刷术发展史略”等多套凸版印刷纸上创意作品,并获得2023年中华印制大奖铜奖。同时,他负责印刷包装综合创新实践基地建设并指导学生实践创新,持续探索新工科背景下印刷包装人才培养模式改革,不断提升学生的专业自信。编写出版《印刷工程卓越创新人才培养实践与成果》,主持完成的“实施‘红绿蓝’育人工程,构建印刷包装复合应用型人才培养新模式”获第八届校级教学成果奖一等奖,教育教学成绩显著。

杨永刚与创作团队学生成员

锐意进取 改革创新 建设国家级一流本科专业

作为时任印刷与包装工程学院教学副院长,杨永刚带领印刷工程系及学院全体教师,锐意进取,改革创新,不断提升印刷工程专业的育人水平和办学声誉。引领印刷工程专业获得2018年首批“北京高校重点建设一流专业”,2020年“国家级一流本科专业”,扎实推进2019年本科教育教学审核评估院级自评和印刷工程专业工程教育认证基础性建设等工作,有力保障了专业认证申请获得受理,并在2023年以全国轻工类专业高校“第一方阵”通过中国工程教育专业认证,使印刷工程成为学校第一个通过认证的工科专业。

在“一带一路”倡议引领下,杨永刚主持开展“印刷工程教育国际化探索与研究”新工科项目,并在2020年顺利通过教育部组织的结题验收。立足教育部卓越工程师人才培养计划,探索推动毕昇卓越班印刷人才育人模式创新及建班十周年,持续支持开展“创意印”印刷方案设计大赛,学生作品在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校数字艺术设计大赛等各类学科竞赛中屡获佳绩。各届毕昇班学生在国内外考研升学和中央国家机关就业中表现抢眼,获得用人单位普遍赞誉。牵头开展国家级一流本科课程建设、教育部产学合作协同育人项目和北京高等教育本科教学改革项目,聘请行业导师加入课题组,定期交流研讨,针对性开展集中备课与教学研导,逐步完善胶版印刷、柔性版印刷、凹版印刷、胶订联动线和印刷材料等系列虚拟仿真课程建设,以产教融合理念培养学生创新实践能力。杨永刚所在团队因此获评2020年校级“优秀本科育人团队”、2023年“北京高校优秀本科育人团队”。

潜心教书 用心育人 培养新时代出版印刷行业新人

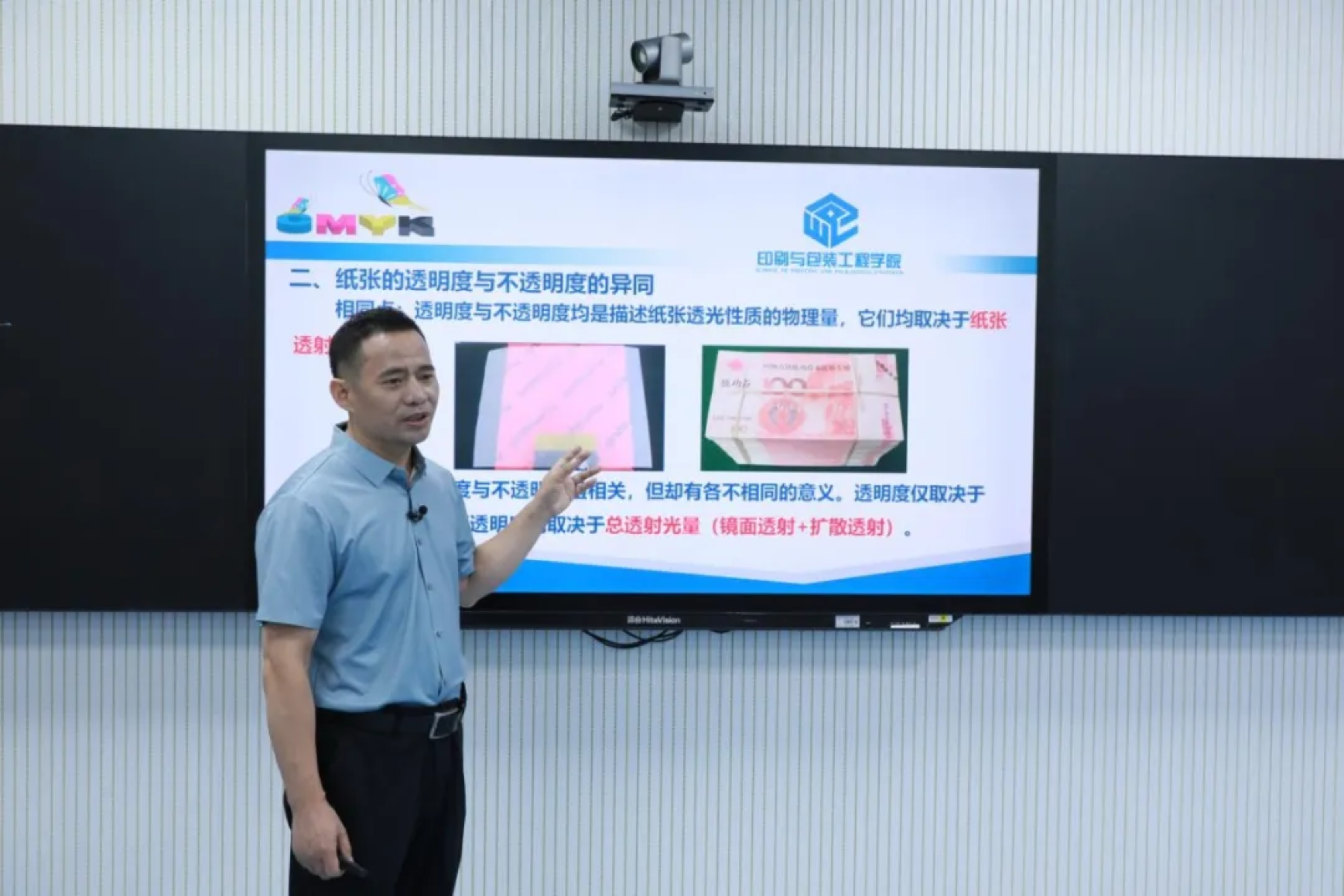

杨永刚不仅是印刷工程专业改革创新的实践者,更是学生眼中和蔼可亲的陪伴者与引路人。他潜心教书,用心育人,坚信教学相长和言传身教的力量,喜欢与学生在一起,是学生们的良师益友。他担任“印刷材料及适性”核心课与“纸包装容器加工技术”专业选修课的主讲老师,通过课程月考、虚实结合训练、企业现场教学和大型印刷展会参观,加深学生对专业课知识的理解与把握,并把课程思政元素融入教学全过程,使学生坚守印刷绿色化、数字化、智能化、融合化的发展方向,立志成为新时代印刷文明的传承者和印刷出版业的接班人。

杨永刚指导学生完成课程测验

杨永刚担任过十余年的班主任,与学生团结一心,共同进步。其中,2014级毕昇卓越班多次受到学校和北京市的表彰,曾获2017年“北京高校优秀班集体”“北京先进基层组织”,学生许诚获得2017年“北京高校优秀共产党员”。所带班级学生陆续在中国传媒大学、武汉大学、华南理工大学、北京体育大学等攻读研究生,还有部分学生就业于全国政协、国办、交通部等。杨永刚连续三年获评校级“优秀班主任”以及校级“师德先进个人”等荣誉称号,为新时代首都文化产业发展培育着一大批优秀人才。

从传承印刷文明到培养时代新人,杨永刚以数十年潜心精研的教学态度将全部热情倾注于教育教学之中,为专业续传承,为行业育新人,为时代培英才。

袁园

北京市高等学校青年教学名师

袁园,副教授,硕士生导师,文学博士,清华大学社会科学学院科学技术研究所哲学流动站研究出站。现任新媒体学院副院长、新媒体艺术专业负责人,数字媒体艺术实验班(志兴班)负责人。任中国自然辩证法学会理事,中国自然辩证法学会科学与艺术专业委员会主任,中国版权学会理事,北京印刷学院艺术与科技研究中心常务副主任,中国文联《民艺》杂志执行编辑。研究方向为艺术历史与理论、艺术与科学传播、数字人文与新媒体艺术设计。

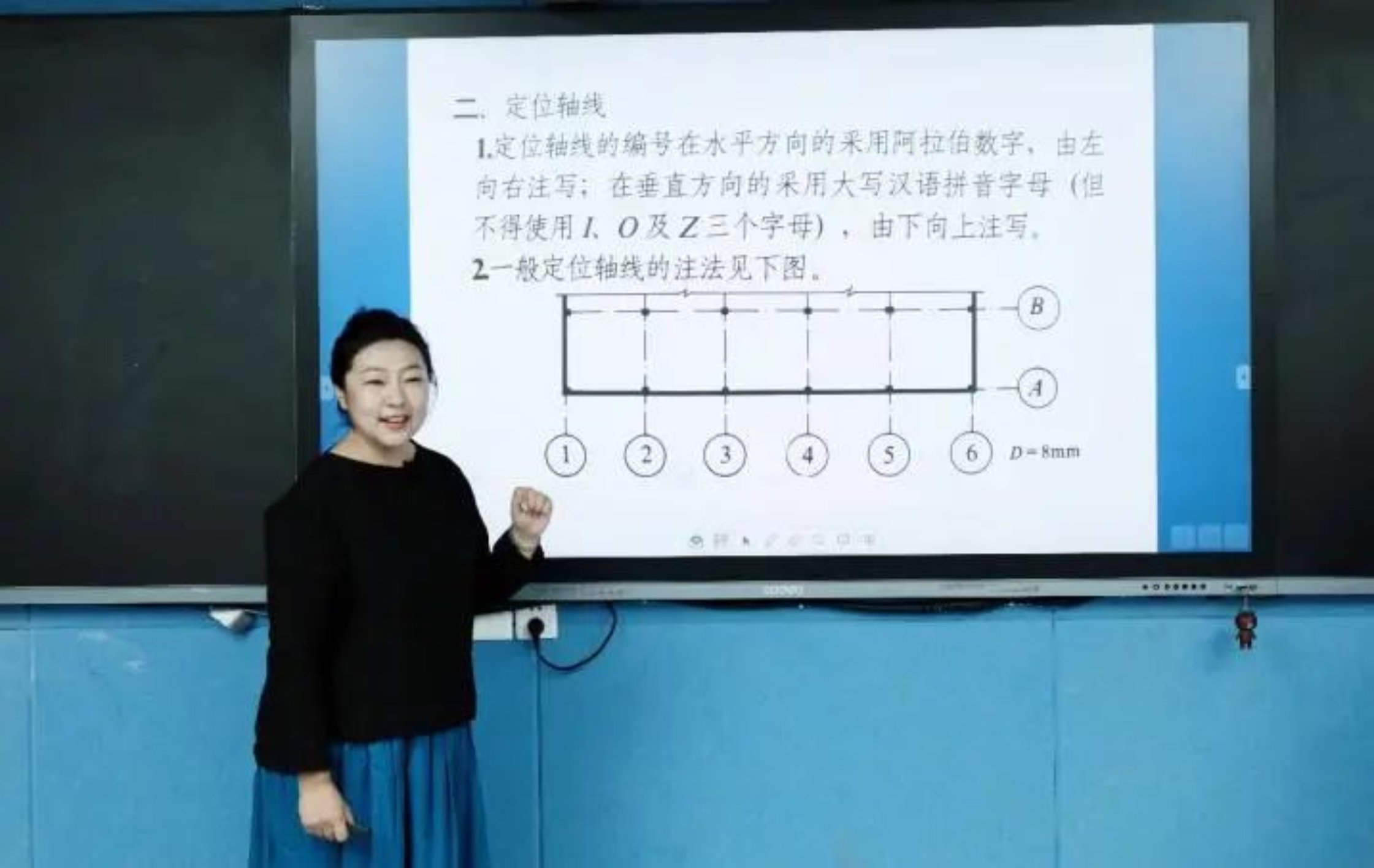

袁园从事高等学校艺术教育12年,主讲《制图规范与创意表现》《空间造型基础》《数字艺术史》等多门本科、研究生专业课程。先后获得北京印刷学院本科优质课堂奖、校级一流本科课程、校级青年教学名师等教学奖项与荣誉。教学案例获得北京市高校美育改革创新优秀案例二等奖。

“从游既久,不为而成”

习近平总书记曾指出:“教师是人类灵魂的工程师,是人类文明的传承者,承载着传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。”袁园深知肩上责任重大,常做深入思考。师生关系问题,是教育领域最重要、最核心的问题之一。梅贻琦先生曾用“从游”来形容大学中的师生关系,“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小鱼尾随,是从游也,从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成”。在良好的师生关系中,教育和学习是一个自然而然、相互促进的过程。“育人”的前提是“育心”。人才培养是否成功,取决于教师是否用心。作为人民教师,袁园始终坚持立德树人,“从游”也成为了她教育教学与人才培养的独特方法,也是她对待“经师”与“人师”的关系考量。

“捧着一颗心来,不带半根草去”

袁园多年来深耕教学一线,把握教育初心,实践“四个回归”,积极探索以“学生为中心”的教学改革,通过教学方法和教学手段革新,促进教学质量提高。袁园注重将学科前沿带入专业课堂教学,及时跟进新的教学理念和教学方法。以身作则,注重跨学科学习能力的训练,致力于培养超越现有专业局限与学科局限,专业素养高、学术能力精、综合实力强、有创造视野的新人才。袁园在人才培养过程中获得了多项成果与奖励,而这也坚定了她以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业的理想信念。

学生们对袁园教育教学的深刻印象便是“严格”。严格标准,她的每一门课程都具有明确的教学目标和要求,对学生的学习成果和行为表现设定了严格的标准,确保学生学习到专业知识的同时,能够达到预定的素质提升目标。课程中生动的思政案例令学生记忆深刻,课程内容设置的高阶性、创新性与挑战度也成为激励学生学习有效动力。严格管理,确保教学质量。她在课堂管理和学生行为规范上,严格执行规章制度,维护良好的教学秩序。严格自律,坚守教育初心,坚持教学相长。教育工作者的职业操守与教育理念是袁园对待“三尺讲台”的基本态度。她具有高度的自律性,无论是在教学准备、课堂讲授还是课后辅导等方面,都能严格要求自己,以身作则,为学生树立良好的榜样。

在认真上好每一节课的同时,袁园还认真对待每一位学生。作为班主任,她用心关注每位学生的学习和生活情况,是学生心灵成长的引导者。专业知识的教授与日常生活的关心,真正体现了教育的双向性和动态性。袁园不但是学生们尊敬的师长,同时也成为了学生们信任的朋友。她的教育教学点滴日常,正是对“四有”好老师标准的积极践行。

菁菁校园育桃李

颗颗丹心写春秋

有深度的课堂,有温度的教育

他们耕耘在教育的沃土上

提灯引路,育梦成光

激励着每一位教师

在教书育人的道路上砥砺前行