北京印刷学院“科研标兵”:深耕细研 文化报国(一)

信息来源:科研处|发布时间:2024-02-06|文: |编辑:杨东京 曹文露

心怀家国,扎根行业;不忘初心,方得始终。一代代北印教师锚定国家、首都重大战略需求和行业关键共性技术攻关,深耕深植、深钻细研,形成大团队,构建大平台,对接大项目,以优异的科研学术成果业绩展现北印担当与作为。他们用多年来积累的知识经验、教学科研成果,照亮了莘莘学子勇于拼搏的前进之路,也照亮了后辈学者精益求精的为师为学之路。今天,让我们走近2023年北京印刷学院“科研标兵”,倾听他们的奋斗故事。

科研标兵——王燕

王燕,印刷装备创新设计与控制方向硕士生导师,主要从事传感器与检测技术、信息采集、处理与传输等方面的教学与研究工作,发表SCI、EI及其他论文18余篇,获授权发明专利19余项,软件著作权13余项,以第一作者出版专著2部。

科学探索无止境,探求实践见真知。在科研方面,王燕以“印刷装备创新设计与控制”科研团队建设为抓手,“项目-研究生培养-论文成果-专利及转化”四位一体联动,将科研工作与人才培养有机结合,相互促进。王燕密切联系生产实际,突出并贯彻科研为社会服务、为企业生产服务的核心宗旨,了解行业需求,积极为企业服务。2015年,王燕参与蔡吉飞教授主持的课题“折叠纸盒的可变信息编码与质量检测系统产业化”,带领研究生长期到企业现场实践深耕。2017年,主持申报了项目“基于机器视觉的印品质量高速检测系统研究及应用”,开发了一种缺陷检测方法,可检测最小点状缺陷面积0.2平方毫米,平台检测速度270m/min,获中国商业联合会科学技术奖二等奖;经过5年的技术沉淀与优化,2023年主持申报的项目“印品质量高速检测系统研究及应用”,经国家印机检测中心检测,精度提高到0.1平方毫米,平台检测速度高达到350m/min,获包装行业科学技术奖二等奖。另还主持“连续可调幅面多功能轮转胶印机的研制”“裱纸模切线关键技术的研究”等多项百万级企业委托课题。

根植教学第一线,桃李芬芳满园春。在人才培养方面,王燕始终关注国内外相关前沿技术,培养11名研究生;被聘为首届留学生研究生导师,2名留学研究生均取得较好的成绩并已经就业。同时,王燕作为核心成员参与“印刷装备创新设计与控制学科”团队建设,负责学科方向的电气控制方面规划与建设;积极参与科研基地建设和实验室建设;参与机械工程学科研究生培养计划的制定与修订;指导团队青年教师的教学和科研工作。

“在科学上,没有平坦的道路,只有沿着陡峭山路攀登的人,才有希望到达光辉的顶点。”人生的意义在于奋斗,一路走来,有艰辛也有收获。以赤诚之心培育人,以高尚人格影响人,以崇高师德塑造人。在今后的工作中,王燕将继续保有这份热情与爱心,不断播撒希望的种子,收获更多成功的果实。

科研标兵——曹鹏

曹鹏,教授、硕导,现任高端印刷装备信号与信息处理北京市重点实验室主任、信号与信息处理北京市重点建设学科带头人;兼任中国人工智能学会常务理事、中国人工智能学会智能传媒专委会主任、北京人工智能学会常务理事等。主要研究高速高精度信号采集与处理技术、无线宽带T/R技术、智能控制技术、半色调信息隐藏与信息防伪技术。发表学术论文60余篇、出版学术著作2部、获授权中国发明专利17件;获国家级教学成果奖二等奖1项(主持人)。

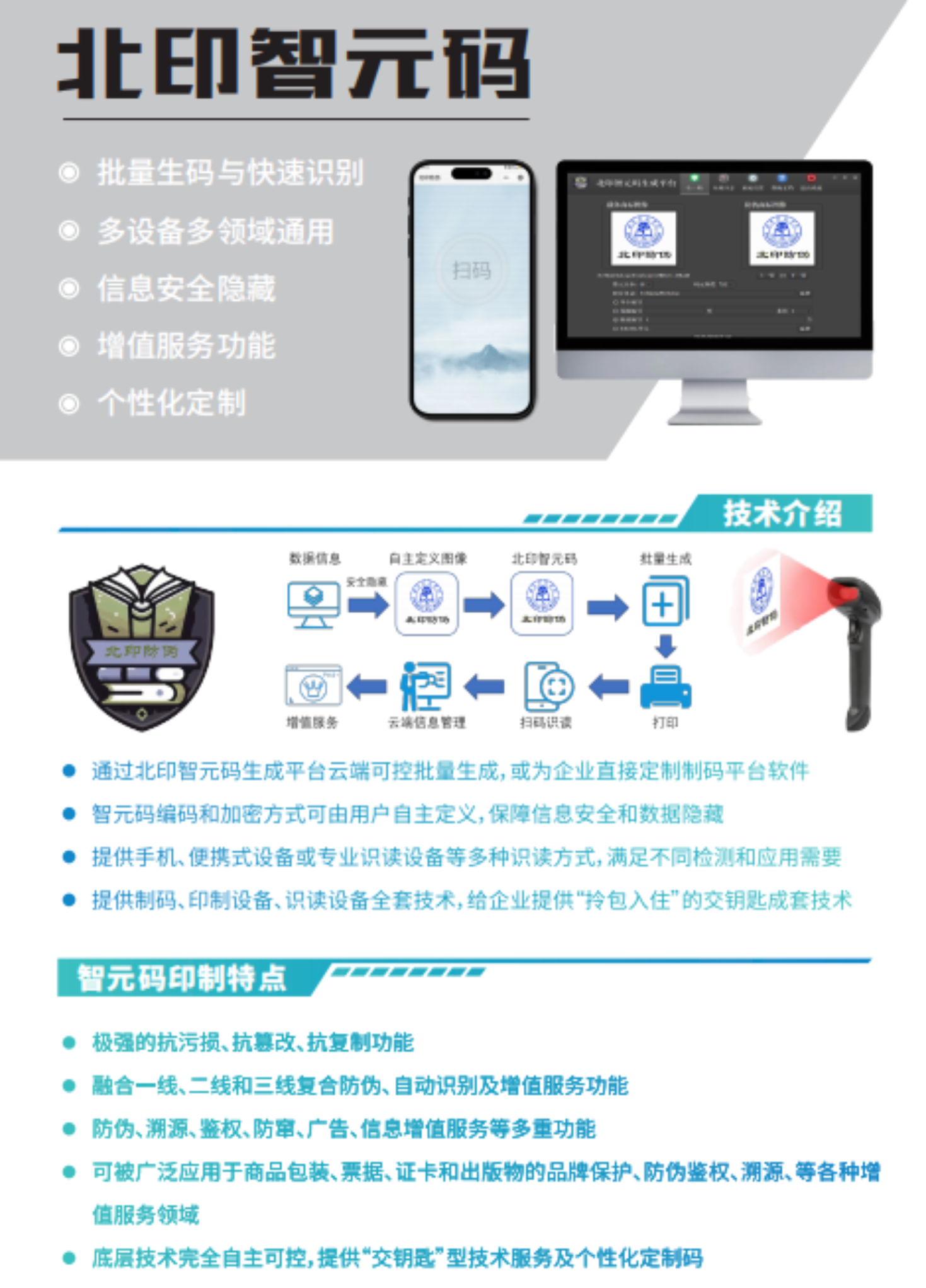

2006年,曹鹏对通信技术与印刷工艺的融合提出了一种新的构想:将通信技术应用于半色调网点特征调制,以期在不影响图像再现本质功能的同时,植入信息隐藏的附加功能,赋予其防复制和印刷防伪的新维度。

这一在当时似乎荒诞不经的想法,成为曹鹏十多年来孜孜不倦的科研追求。此项研究在2009年获得北京市教委科技重点研发项目的首次资助后,又先后获得3项国家自然科学基金面上项目、2项北京市教委重点研发项目、1项北京市科技创新项目,以及北京市学术创新团队项目和北京市长城学者2项人才项目资助,这些重要项目的资助,使得曹鹏沉浸于基础方法、理论框架和核心技术的深耕细作之中。

2014年,在北京邮电大学杨义先教授等多方的无私帮助下,中国人工智能学会智能传媒专委会得以创立。2014-2016年,在中国印刷及设备器材工业协会时任副理事长兼秘书长陆长安的帮助和领导下,曹鹏组织撰写了《中国印刷产业发展路线图(2016-2025)》。这份经历不仅让他在人工智能学术领域的持续研究与思考,也为日后在印刷信息化、数字化和智能化领域内的探索提供了宝贵的条件和资源。

见微知著,曲折探索。在这些多重因素的助力下,曹鹏对半色调信息隐藏与印刷信息防伪技术的研究愈发深入。2015年,其团队成功解决了当时二维码技术中的一大安全难题,即其易于被复制的弱点,创新性地开发出了具备抗复制特性的“安全二维码”。在2020年,又研发出了基于CMYK普通油墨的全覆盖式数字隐藏技术,这一绿色印刷信息防伪技术的突破带来了革命性的改变,也为“北印防伪”品牌及其众多原创技术赢得了广泛认可和影响力。

曹鹏的科研经历是一个由“遐想”创新开篇、以所学专业立身、集团队之力、通过迭代而成长的过程。正是坚守原创精神、深耕专业知识、培育并依托团队的力量,以及不断的创新迭代,铸就了他从外行到内行再到行业专家的蜕变。

“愿我的这段科研之旅,能为同行们燃起一星火光,激励我们携手并肩,以无比的专注和坚韧不拔的精神,攻克难关,共同推进我们所热爱的行业向前发展,以期不负光阴赋予的宝贵机遇。”

科研标兵——孟艳芳

孟艳芳,新闻传播学院青年博士教师。在学校宏观政策的指引下,依靠二级学院的个性化帮扶,作为青年教师,她在短时间内获得了较大的成长与发展。

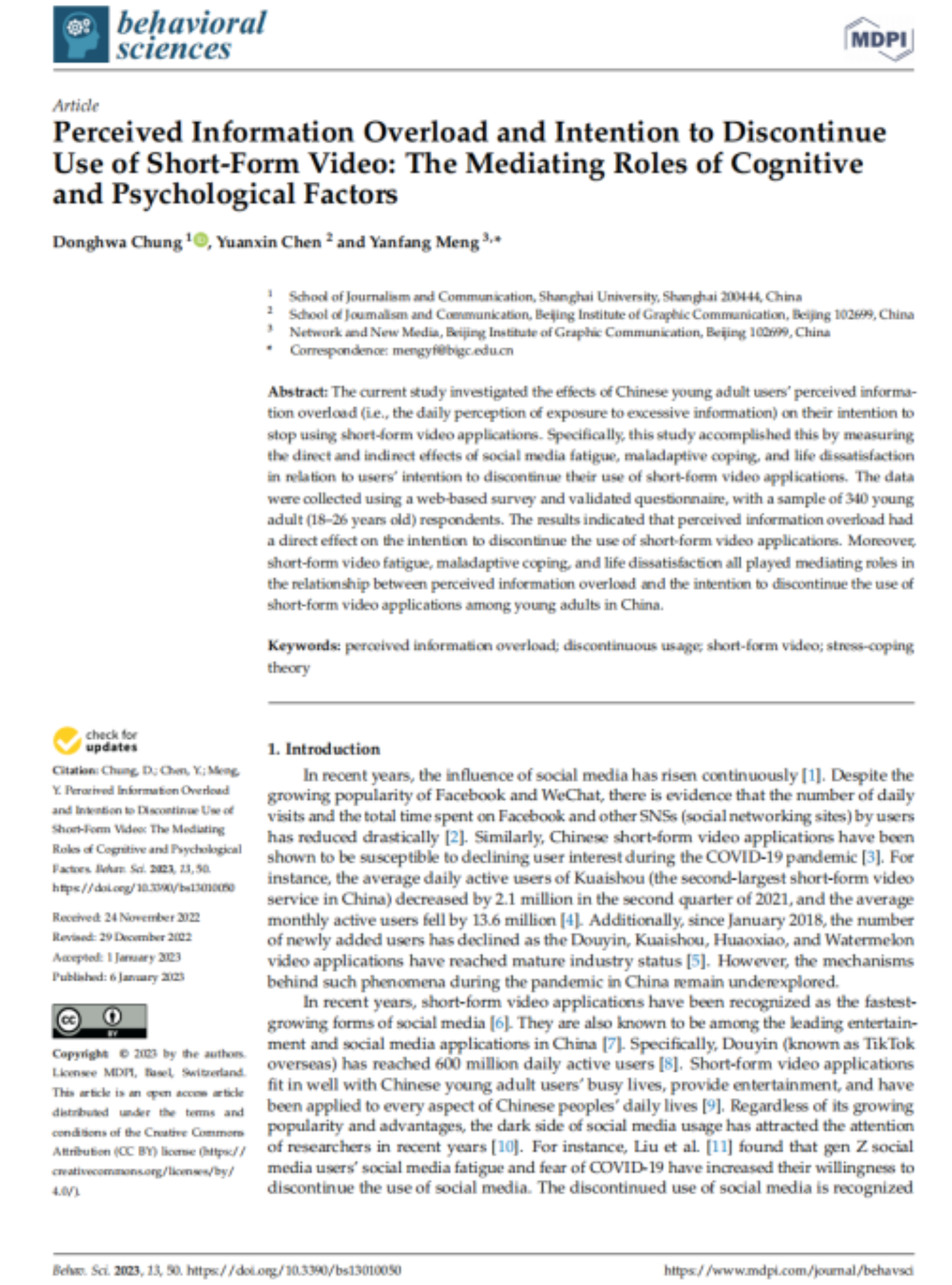

做科研不可能一帆风顺,更没有所谓的成功学和致胜的秘密武器。2021年刚入职时,在汤雪梅教授的鼓励下,孟艳芳积极申报校级项目,依托学校对青年教师的托举计划,她获批一项校级重点课题,正是这个课题,让她可以延续在博士期间的研究,发表了多篇学术论文,实现了入职以后科研项目和学术成果上“0”的突破,顺利完成了一名“青椒”的“冷启动”,为后期的课题申报积累了重要的成果基础。在科研过程中,多位学校领导、老教师的帮助更令孟艳芳感受到,在北印,不仅是有组织有效率的科研,更是有温度的科研。

孟艳芳认为科研始终和教学是分不开的。如果说科研中是有组织的科研,教学则是有目的的教学。在培养学生的过程中,孟艳芳结合课程建设和科研项目,为他们制定个性化的培养方案,同时结合自己在研究方法方面的专长,“不求人”地通过一门课,设计一个研究选题,从文献阅读到研究方法进行学习,最终一起完成论文,引导学生去思考具有中国性和时代性的现实问题。功不唐捐,在师生共同努力下,两年共发表了14篇期刊文章,9篇会议论文,完成一部专著,不仅实现了科研的深入,也帮助学生积累了学术成果,提高了他们的研究能力。

习近平总书记指出:“自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点,自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”作为新时代青年教师,要始终牢记习近平总书记的重要指示精神,在担当服务高水平科技自立自强的时代使命中,探索出适应高质量发展的高校有组织科研创新变革之路。

科研标兵——任镤

任镤,设计艺术学院艺术与科技专业青年教师。作为一名具有信息学科专业背景的设计学专业教师,任镤的科研之旅既充满挑战,又不乏收获。

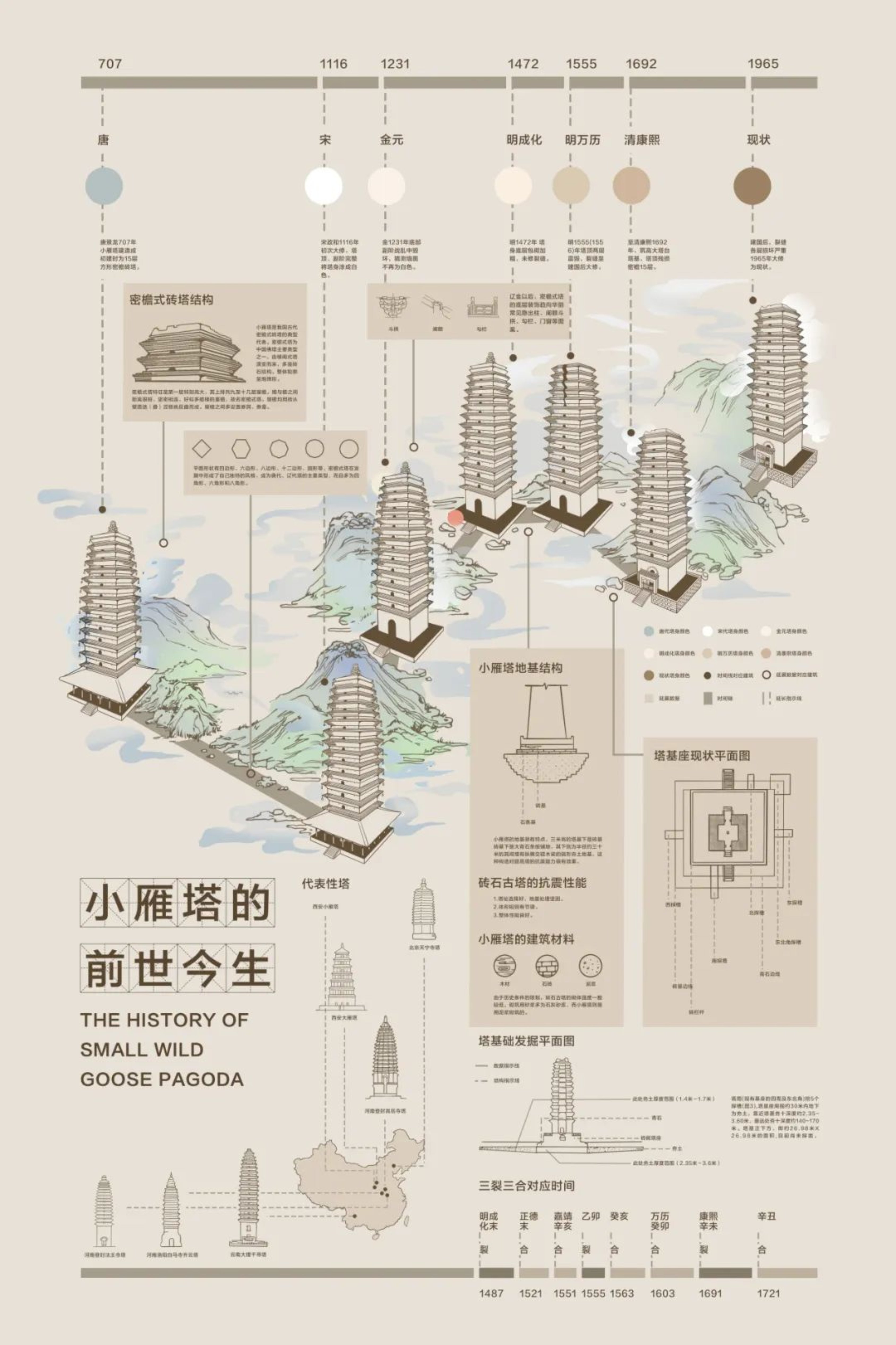

初步探索:跨学科的挑战。2019年,任镤从北京师范大学人工智能学院博士毕业,来到北京印刷学院艺术与科技专业就职。艺术与科技专业具有极强的交叉学科特点,这样的研究领域让她感到非常新鲜,同时又看到自己从事多年的研究方向具有很强的应用属性。任镤的跨学科研究开始于探索人工智能如何帮助优化和革新展示设计,涉及计算机科学、设计原理及心理学等多个领域。立足多年来在三维场景生成方向的研究基础,她申请到了第一个纵向课题“北京自然科学基金青年项目”。在这项研究中,她提出数据驱动的古建筑三维场景构建方法,尝试为非专业设计人员提供一种设计工具,通过手绘草图快速生成古建筑三维场景,支持后续开发应用。

经验积累:教学科研相辅相成。科学探索无止境,探求实践见真知。在最初的交叉学科科研工作中,由于工程力量相对薄弱,任镤很难协调出完整时间做算法研发。但是在教学过程中,她逐渐发现学生身上的亮点。艺科专业的同学不仅具有很好的设计能力,而且非常擅于学习。在不断地深入交流和沟通指导下,同学们释放出很强的创造力。任镤开始尝试在授课中渗透信息学科理论知识,比如计算机图形学、计算机视觉,以及人工智能。在发现同学们对新技术的热情后,任镤顺势引导他们接触了编程与游戏引擎开发。在本学期展示交互技术课程中,同学们利用4周时间接触学习Unity引擎,实现了非常多展示交互方面的想法。在跨学科合作之下,师生一同研发了胡人俑数字博物馆、小雁塔数字博物馆,逐渐探索形成适合艺术与科技专业交叉融合,且具有长期发展潜力的研究方向。

深刻感悟:科研是一场持续的学习之旅。经过多年的科研工作,任镤深刻体会到,科研其实是一个不断学习和适应的过程。每一次尝试都可能带来新的发现和挑战。作为一个研究者,保持好奇心和学习热情是非常重要的。科研之路是一条充满挑战和惊喜的道路,它不仅仅关乎科学发现,更关乎于团队合作、坚持不懈以及对未知领域的不断探索。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,把科研成果写在祖国大地上。