北京印刷学院“科研标兵”:深耕细研 文化报国(二)

信息来源:科研处|发布时间:2024-02-27|文: |编辑:杨东京 曹文露

心怀家国,扎根行业;不忘初心,方得始终。一代代北印教师锚定国家、首都重大战略需求和行业关键共性技术攻关,深耕深植、深钻细研,形成大团队,构建大平台,对接大项目,以优异的科研学术成果业绩展现北印担当与作为。他们用多年来积累的知识经验、教学科研成果,照亮了莘莘学子勇于拼搏的前进之路,也照亮了后辈学者精益求精的为师为学之路。今天,让我们走近2023年北京印刷学院“科研标兵”们,倾听他们的奋斗故事。

科研标兵——夏小奇

夏小奇,出版物设计艺术研究中心主任,中国美术家协会会员,中国印协创意设计专业委员会委员,北京美术家协会会员。个人发表30余篇学术论文及4部专著和教材;100余件书籍设计作品获得国家级、省部级金、银、铜等各类奖项;荣获中共市委、北京市人民政府颁发的北京市“先进个人”;荣获中国印刷技术协会颁发的“雅昌教育奖”;荣获中国包装联合会评为“中国设计事业先锋人物奖”“中国设计事业突出贡献奖”等。

从教二十余年来,始终坚持“立德树人”的育人理念,每学年讲授多门专业课程,指导本科生毕业作品(论文)近三年连续获评为北京市优秀本科毕业设计,指导的研究生也多次获得学校、北京市优秀毕业生,并获得北京市教委颁发的“优秀指导教师”称号。

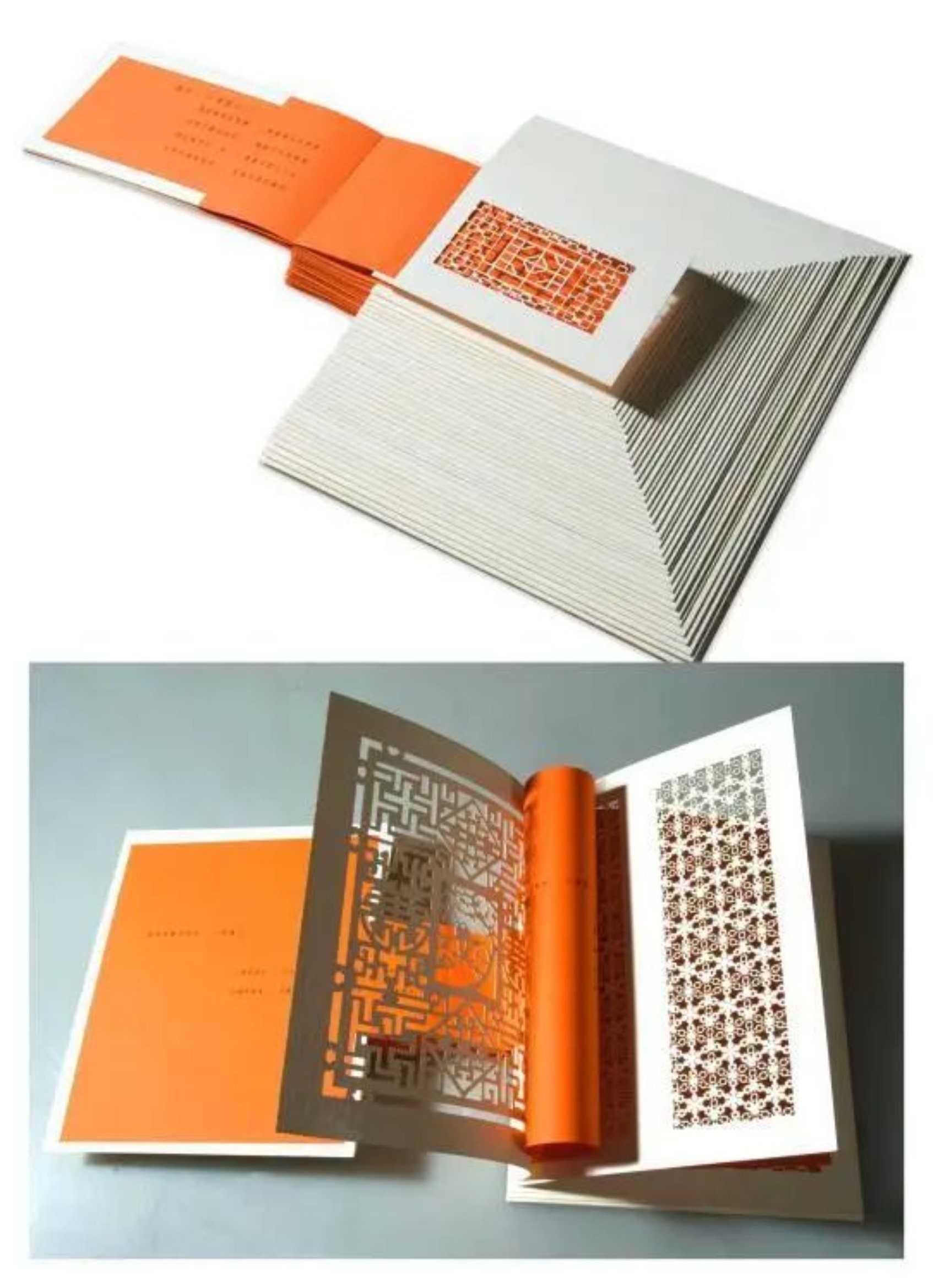

在承担繁重的教学任务的同时,夏小奇坚持设计实践和理论研究,并形成了一批学术成果。特别是带领团队完成北京2022年冬奥会和冬残奥会开、闭幕式全套手册设计,历时10个多月。由于时间紧、任务重、规格高,团队放弃了寒暑假、春节等所有的假日、休息日,每天连续工作十几个小时,甚至大年三十还在赶制样书。夏小奇在腿部严重受伤的情况下仍坐轮椅、架拐杖指导设计,与团队克服了诸多的困难,共绘制了数千张草图,尝试了数十套设计表现风格。期间,夏小奇带领团队在设计语言、风格、纸张、印制、多语种翻译等方面与冬奥组委、张艺谋导演团队、外交部等多个部门进行了数十次的交流沟通,使得手册设计臻于完美。也正是因为这份执着与坚持,他们最终为北京冬奥交上了满意、精彩的答卷。四套手册设计从内容到风格突出“冬奥韵、中国风、北京味、国际范”的精神气质,凸显“一起向未来”的精神理念,既为本届北京冬奥会与冬残奥会无与伦比的整体视觉艺术体验增添光彩,更是“努力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会”的集中体现,展现磅礴大气的中国文化意象。手册的设计得到了国际奥组委会主席巴赫、中央与各级领导、国内外嘉宾的广泛好评。《光明日报》《中国教育电视台》《北京日报》《北京电视台》《北京青年报》等多家媒体进行了报道,网上点击率超过150万次。

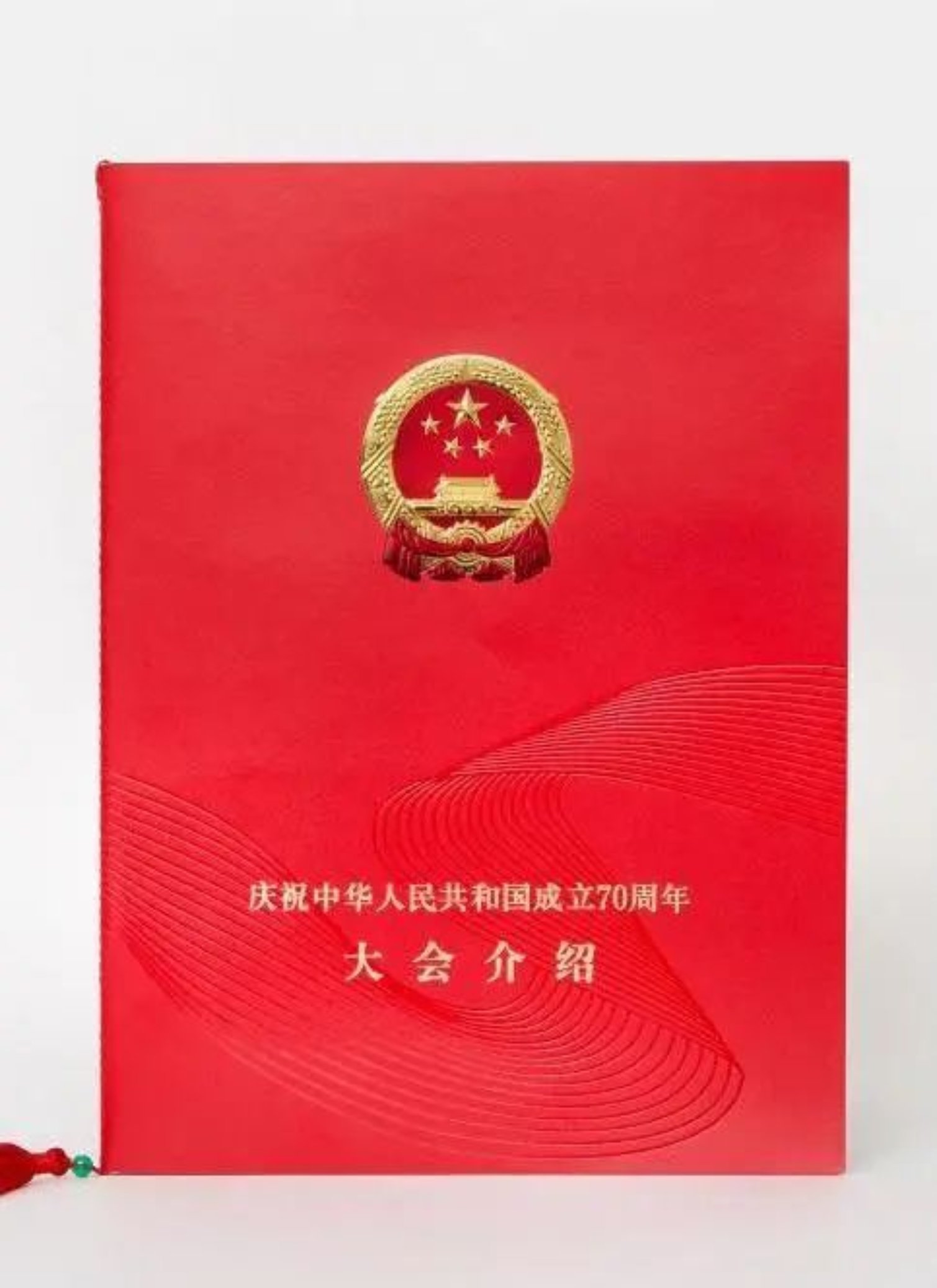

夏小奇还于2019年带领团队完成《庆祝中华人民共和国成立70周年大会介绍》手册设计任务,并在活动当日分送给天安门城楼上的中央领导及国内外重要观礼嘉宾阅览;2021年完成建党100周年志愿者视觉形象与志愿者服务证书的设计工作;2023年完成“北京文化论坛”主视觉的设计任务,同年还完成了北京市委教育工委“两优一先”表彰工作的全套设计任务。

夏老师表示,设计艺术学科处于不断发展变化的前沿,在科研工作中需要保持创新思维,与其他学科合作,注重实践验证,深入洞察受众需求,持续学习并推广交流。这些经验和感悟将有助于提升科研工作的质量和影响力,推动设计艺术学科的发展。未来,夏小奇将继续在科研的道路上躬耕不辍,笃行不怠。

科研标兵——刘玲

刘玲,设计艺术学院工业设计专业教师。自2006年7月入职至今,一直从事教学、科研、社会服务等一线工作。近五年,共主持科研项目24项,其中省部级科研项目2项,科研总经费290余万元;科研成果获省部级和社会力量奖4项;出版学术著作3部;发表学术论文17篇;研究成果获副国级领导批示1篇;获2018年和2020年两届光华龙腾奖 —— 中国设计业青年百人榜奖;获授权实用新型和外观专利21件。

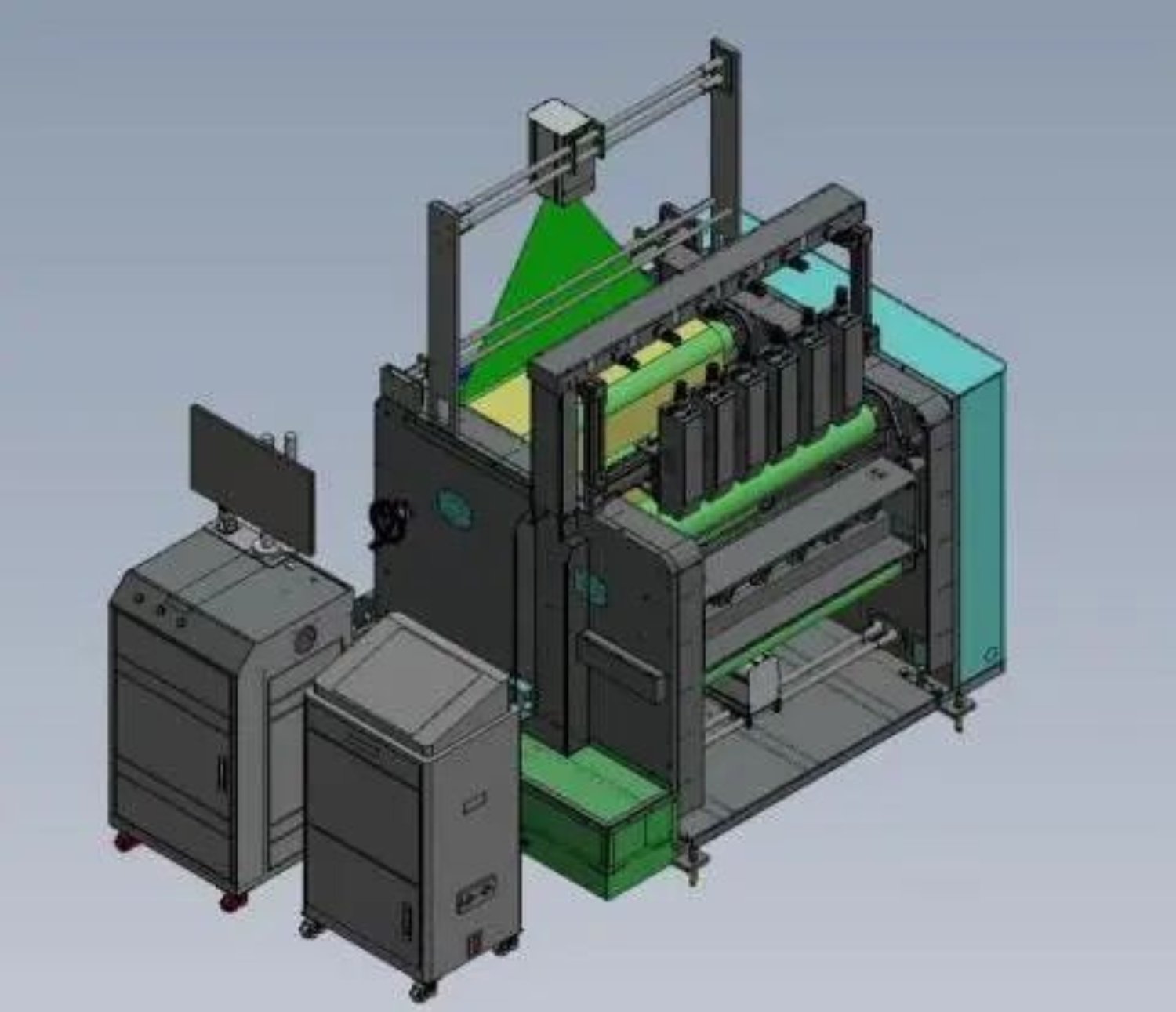

主动服务文化中心建设,突出艺工融合创新。刘玲在科研过程中深入学习贯彻习近平文化思想,始终秉承“艺工融合 创意设计”的理念,注重学科交叉,结合学校出版学科优势,围绕出版与艺术特色,聚焦典籍保护、典籍文创设计和数字化进行深入探索,助力古籍保护传承创新。先后开展古籍保护利用相关的纵向与横向项目6项、开发系列文创产品10余套。2023年初,刘玲带领团队为国家图书馆开发设计近现代纸质文献保护脱酸处理智能系统。在时间紧任务重的情况下,团队成员春节期间仍坚持设计制作,保证了项目按时高质量完成。该系统正式投入运行后,承接了国家图书馆、青海省图书馆、中央某部图书馆等单位及个人文献脱酸保护业务,累计脱酸文献超过2000余册、50000余页,脱酸保护处理后的纸张各项指标均符合国家标准,为我国近现代文献保护作出积极贡献。

坚持立德树人根本任务,强化科教融合、教书育人。作为北京市青年教学名师,刘玲始终将立德树人放在首位,强化教学与科研深度融合,围绕文博文创设计创新人才的培养积极进行探索。带领学生参加科研项目、学科竞赛、专业实习等,提升学生文博文创设计创新能力,强化知识传授、课程思政和实践教学的有机融合,先后指导学生获学科竞赛国家级奖2项、省部级奖4项、获授权专利8件,努力为典籍保护和文创设计领域培养复合型创新设计人才。

铸魂育人、以文报国。刘玲用实际行动诠释着躬身教坛培育人才,科技创新助力古籍保护,用实际行动书写着无愧于时代的人生华章。

科研标兵——陆利坤

陆利坤,北京印刷学院“数码印刷与检测实验室”“数字印刷技术实验室”“数字印刷油墨测试开发中心”实验室主任,研究方向聚焦于喷墨数字印刷技术、信息处理技术、嵌入式系统等。从教三十年来,陆利坤一直奋战在教学、科研、社会服务的一线工作之中,勤奋努力,开拓创新,锐意进取,连续两届获北京印刷学院“科研标兵”荣誉称号。

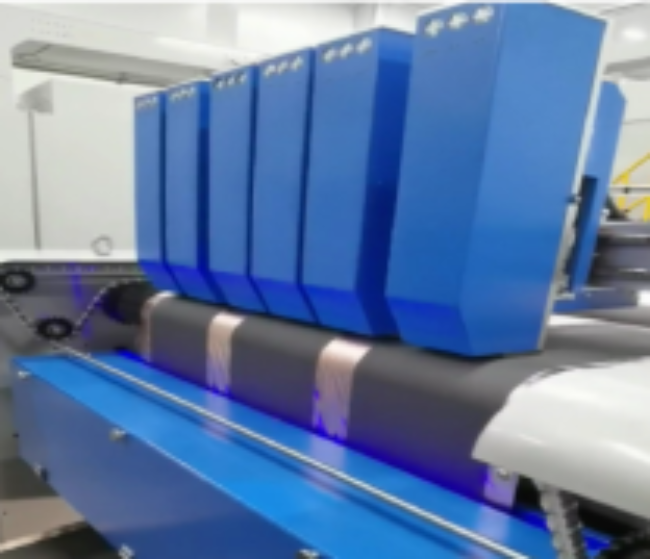

服务行业,助力发展。陆利坤始终秉承“凝心聚力,攻坚克难,实现印刷行业高质量发展”的理念,注重产学研结合,充分利用学校印刷出版学科优势,围绕喷墨数字印刷技术进行深入探索,在锂电池、凹印机、烟包、卡游纸、药监码等领域都有一定突破。近5年完成服务行业的横向课题经费达600余万元,帮助企业解决了印刷数字化转型过程中的诸多实际技术问题。

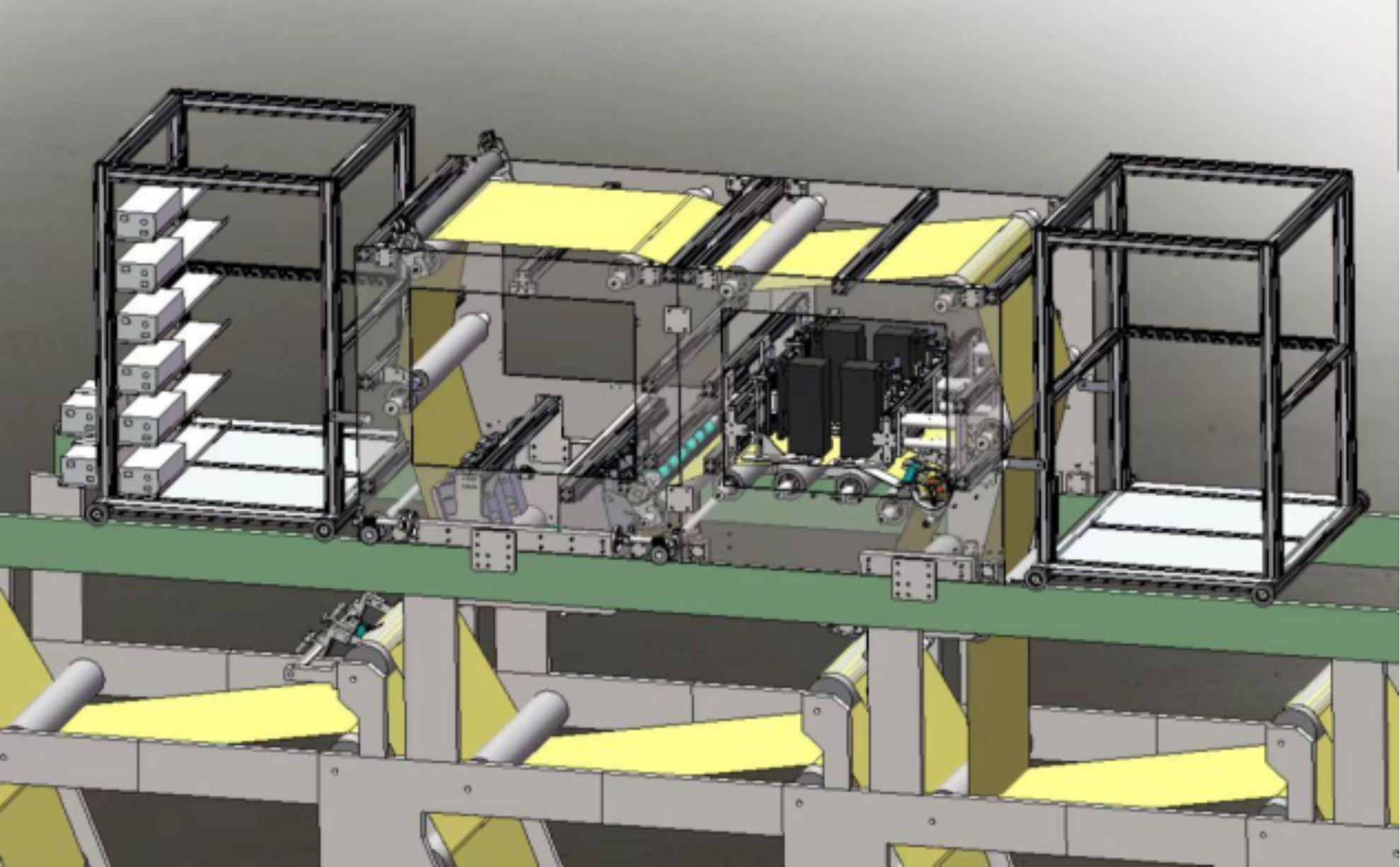

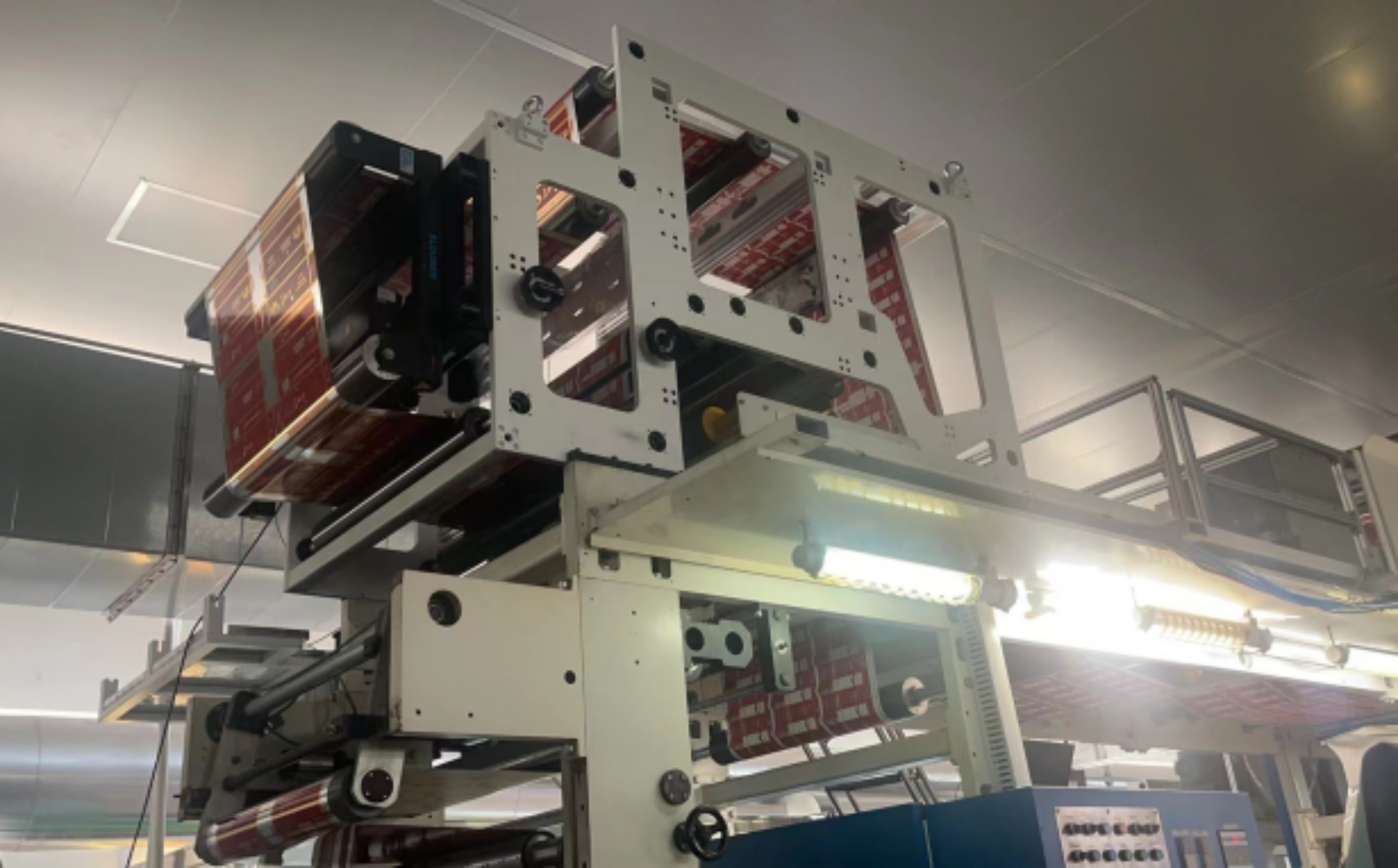

潜精研思,磨砥刻厉。陆利坤在学术研究上严谨求实,不断创新,积极投身科研工作,密切跟踪学科发展的前沿动态,积极申报科研项目,不断提高自己的科研能力和水平。他研制适合应用需求的涂布检测及喷码打标软硬件控制系统,保证了锂电池生产涂布环节的涂布质量。设计实现并安装一套凹印机上的专用喷墨打印设备,保证了烟包喷墨印品的生产质量。开发了能够适合不同应用场景的硬件控制板卡。完成科研项目20余项,其中省部级项目2项。发表学术论文20余篇,授权专利20余项,出版专著2部,获省部级奖项2项。

诲人不倦,授业解惑。陆利坤始终坚持以学生为中心的教学理念,关心每一位学生的学习和成长,不遗余力地为学生提供指导和帮助。他不断改革创新,以研促教,带领学生参加各种竞赛,鼓励学生勇于探索、敢于挑战,培养了一批批优秀的人才,获得奖项10余次。

在未来的日子里,他将继续以严谨的科学态度,不断探索新的研究领域,在科研工作上做出更大的贡献。

科研标兵——杜宜浩

杜宜浩,新媒体学院动画系青年教师。杜宜浩秉持“勤恳敬业、笃行不怠”的理念,潜心育人,团结队伍,勇于担当,甘于奉献。

让2019年底入职北京印刷学院的杜宜浩记忆犹新的是,报到当天正赶上学院组织的党日活动,他和大部队一起前往京西的爨底下村,热情的同事让他迅速融入新的大家庭。入职后的两年内,按照学院学科发展的部署,杜宜浩一直在寻找科研契合点,在动画、游戏、摄影、新媒体影像、电影等专业领域不断试探后,他最终选定了新媒体影像/动画作为研究方向。

科研成果必须应用于教学实践,教学实践也是检验科研工作的试金石。真正让他对此产生深刻认识的是参与了刘锋老师主持的教育部供需对接就业育人项目,杜宜浩在完成与字节跳动对接、校内外联动授课等任务的过程中,深受 “科研+行业+实践”模式的启发,开始慢慢摸到了科研与教学结合的门道。

对于“青椒”而言,教学任务并不轻松。每一门课程都是全新的,都需要精心准备,承担的课程数量也较多,导致很长时间内都是连轴转。教学之外,科研工作也不能放松。对于杜宜浩来说,申报课题,以课题规划引导科研工作是一个很好的方法。从校级课题一路申请下来也让他积累了一些经验和教训,落实课题申报的计划性,搞清楚不同层次不同类型科研项目的倾向性和需求,有针对性地撰写申报书,循序渐进,打好研究基础,行稳致远,扎实的基础是成功的关键。

在这个充满机遇和挑战的时代,作为青年教师,教学和科研的道路还很长,所有成绩的取得,无不源于点滴日常的努力;所有事业的突破,无不得益于积年累月的奋斗。放眼未来,明不足而奋进,望远山而力行,向着远方继续迈进。