【本科教育教学审核评估】机电工程学院:立德树人 以本为本 培养新时代机电类复合应用型人才

信息来源:机电工程学院 教务处|发布时间:2024-09-26|文: |编辑:曹文露 慈妍妮

编者按:学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,持续落实立德树人根本任务,全面深化本科教育教学改革,深入构建拔尖创新人才培养体系,切实提升本科人才培养质量。为进一步做好迎评及自建工作,切实做到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,学校推出教学单位人才培养工作巡礼专题报道,分享各教学单位在本科人才培养、专业建设、课程建设、教育教学改革等方面的特色亮点,共同推动学校本科教育教学高质量发展,全面落实立德树人根本任务,着力培养中国出版传媒时代新人。

机电工程学院紧紧围绕立德树人根本任务,聚焦机电学科专业领域的发展趋势和行业对机电类人才需求,坚持“以本为本”“四个回归”,坚持创新驱动、开拓进取,强化办学特色和发展优势,努力培养新时代机电类复合应用型人才。

学院现有机械工程(始建于1978年)、自动化(始建于2000年)、物流工程(始建于2016年)和智能制造工程(2022年新增)4个本科专业,其中机械工程专业为国家和北京市一流建设专业,自动化专业为北京市一流建设专业,智能制造工程为新工科专业。学院拥有机械工程学术硕士学位授权点和机械专业硕士学位授权点。学院现有专职教职工59人,其中教授8人、副教授26人;硕士生导师31人,兼职博导4人,拥有北京市学术创新团队2个,国务院政府特殊津贴、北京市高创计划领军人才、北京市科技新星等各类人才称号30余人次。

机电学院全体教职工

一、落实“以本为本”,推进“四个回归”

机电工程学院秉承“为党育人,为国育才”的初心,提出“育人为本,质量为先,突出特色,创新发展”的工作思路,实施“铸魂育人”“人才培养成效提高”等工程,确立本科人才培养的核心地位。扎实推进“双带头人”培育,发挥本科专业责任教授、基层教学组织负责人、辅导员、班主任等骨干作用,落实“三全育人”,提高教育教学质量,突出人才培养的核心地位。学院引领学生刻苦读书认真学习,让教育“回归常识”;激励教师潜心教书育人,让教师“回归本分”;倾心培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,让教育“回归本分”;倾力实现教育报国、教育强国梦,让教育“回归梦想”。近年来,学生考研率保持在20%以上,部分学生进入北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等双一流高校深造。就业率保持在95%以上,连续四年获得学校就业先进集体。

青年教师向导师献花

二、坚持思政育人,塑造学生良好品行

充分运用好25年学生党建品牌“红帆”作用,以学生成长为中心,通过“思想引航、实践助航、爱心护航、支部共航”等活动,开展理想信念、成才报国教育,引导大学生树立崇高的理想信念,促进学生健康成长。构建多元协同的思想政治教育体系,形成学院领导、辅导员、班主任、专业教师主动联系学生的全员育人格局。

书记院长接待日;开学第一课

全面推进课程思政建设,选树思政名师团队,将价值塑造知识传授有机统一的理念贯穿教育教学全过程。思政教育列入教学大纲,做到每个教学环节思政教育全覆盖;《印刷设备概论》荣获北京市课程思政示范课程,入选课程思政教学名师及教学团队;7门课程被评为校级课程思政一流课程,13项课程项目获评思政校级重点课题。

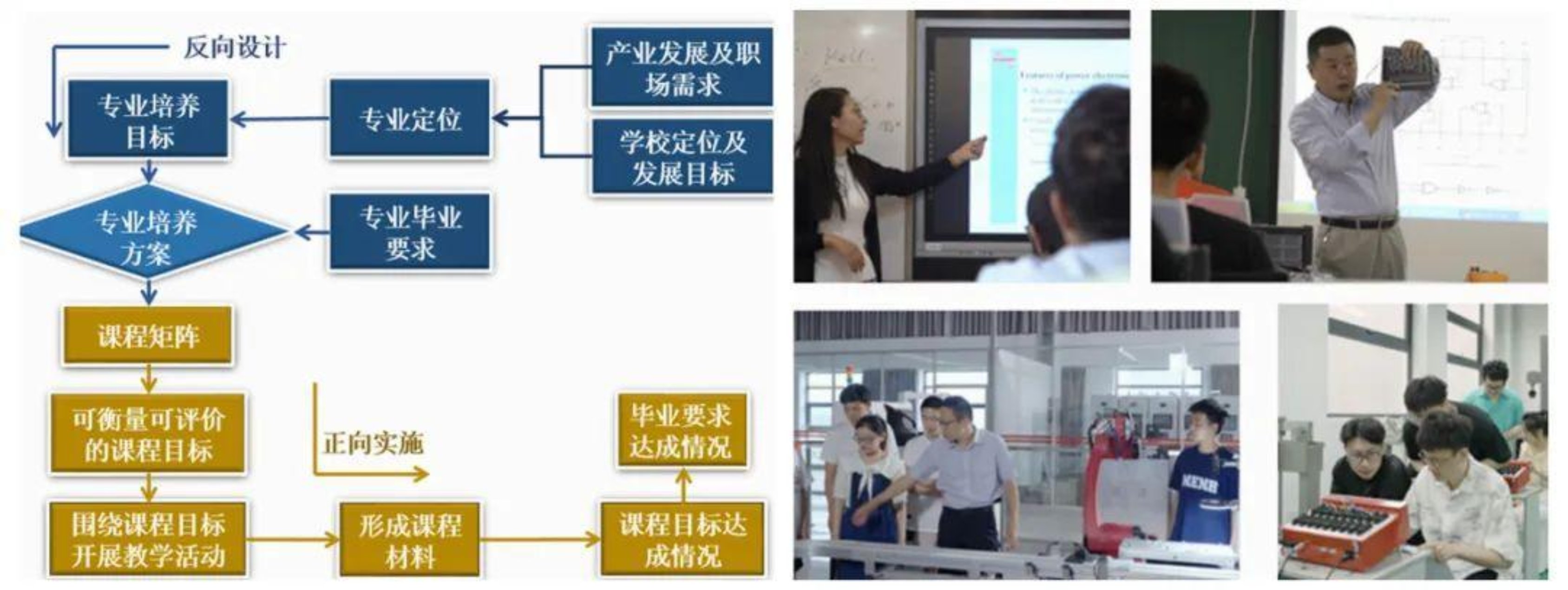

三、坚持OBE理念,保障人才培养成效

学院以工程教育专业认证(工程认证)标准建设专业,保障人才培养成效。坚持OBE理念,从产业发展及学生职业需求和学校定位与发展目标,反向构建专业培养方案,形成课程矩阵。以课程目标达成为目标,正向开展教学过程,开展教学方法、手段的改革,在各教学环节中进行形成性评价。“机械设计”获国家一流课程,“电力电子技术”等课程获得北京市优质课程或优秀教材课件5项。

反向设计与正向实施;开展日常教学

四、多元协同,构建实践创新体系

依托行业,整合校内外资源,构建实践创新教育体系,着力提升学生实践与创新能力。将四年实验(践)课程分成“基础实验实训、专业实验实践、工程实践”三个阶段,形成“基础、提高、研究、应用”逐级提升的层次递进实践教学体系,培养学生全面、系统、综合分析解决工程问题的思维和能力。调整实验室结构,购置或更新实验设备,加大实验室开放,保障学生校内实践环节。依托产业,建设校外实习基地30余家,开展学生企业工程实践。

实践教学体系;开展校内实践、企业工程实践

以各类项目(学科竞赛、大学生创新创业训练、教师科研)为驱动,以本科生导师制为抓手,通过组建指导教师团队和机电科技协会,持续组织学生参加各类创新活动。近三年,学生获得省部级以上学科竞赛奖120余项,完成各级各类大学生创新创业训练项目60余项。在学生创新实践能力培养方面,获北京市教育教学成果奖一等奖1项,二等奖2项。

学生进行各类创新创业训练和学科竞赛