【本科教育教学审核评估】新媒体学院:坚持立德树人 强化特色育人 提升新时代人才培养质量

信息来源:新媒体学院 教务处|发布时间:2024-09-26|文: |编辑:曹文露 慈妍妮

编者按:学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,持续落实立德树人根本任务,全面深化本科教育教学改革,深入构建拔尖创新人才培养体系,切实提升本科人才培养质量。为进一步做好迎评及自建工作,切实做到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,学校推出教学单位人才培养工作巡礼专题报道,分享各教学单位在本科人才培养、专业建设、课程建设、教育教学改革等方面的特色亮点,共同推动学校本科教育教学高质量发展,全面落实立德树人根本任务,着力培养中国出版传媒时代新人。

新媒体学院组建于2016年7月,是学校首个多学科交叉融合的二级学院,学院面向全媒体领域,服务出版传媒全产业链和北京“四个中心”建设,致力于新媒体创意策划、艺术设计、技术实现、传播运营等人才培养和科学研究。学院现有设计学、艺术学理论、工学3个一级学科硕士学位授权点和设计专业学位授权点,数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、新媒体艺术4个本科专业。其中,设计学为北京市高精尖建设学科;数字媒体艺术、动画为国家一流本科建设专业;数字媒体技术为优势建设专业,新媒体艺术为新办专业。

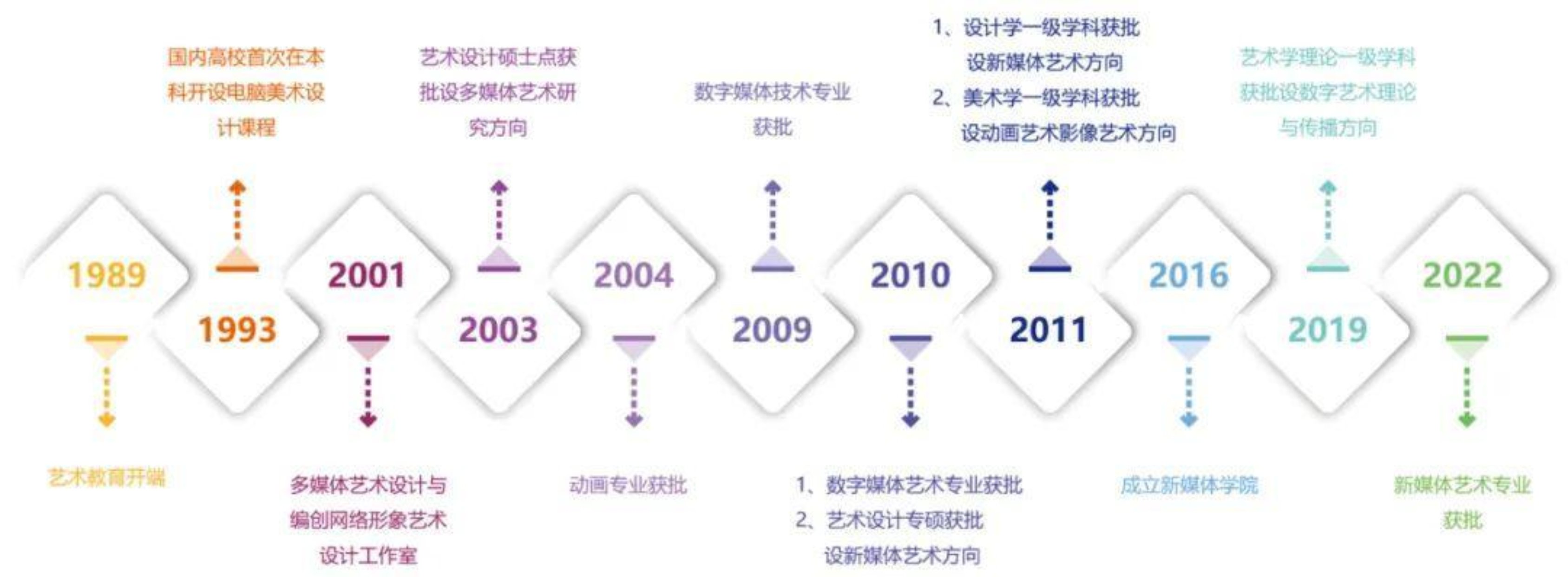

新媒体学院发展沿革

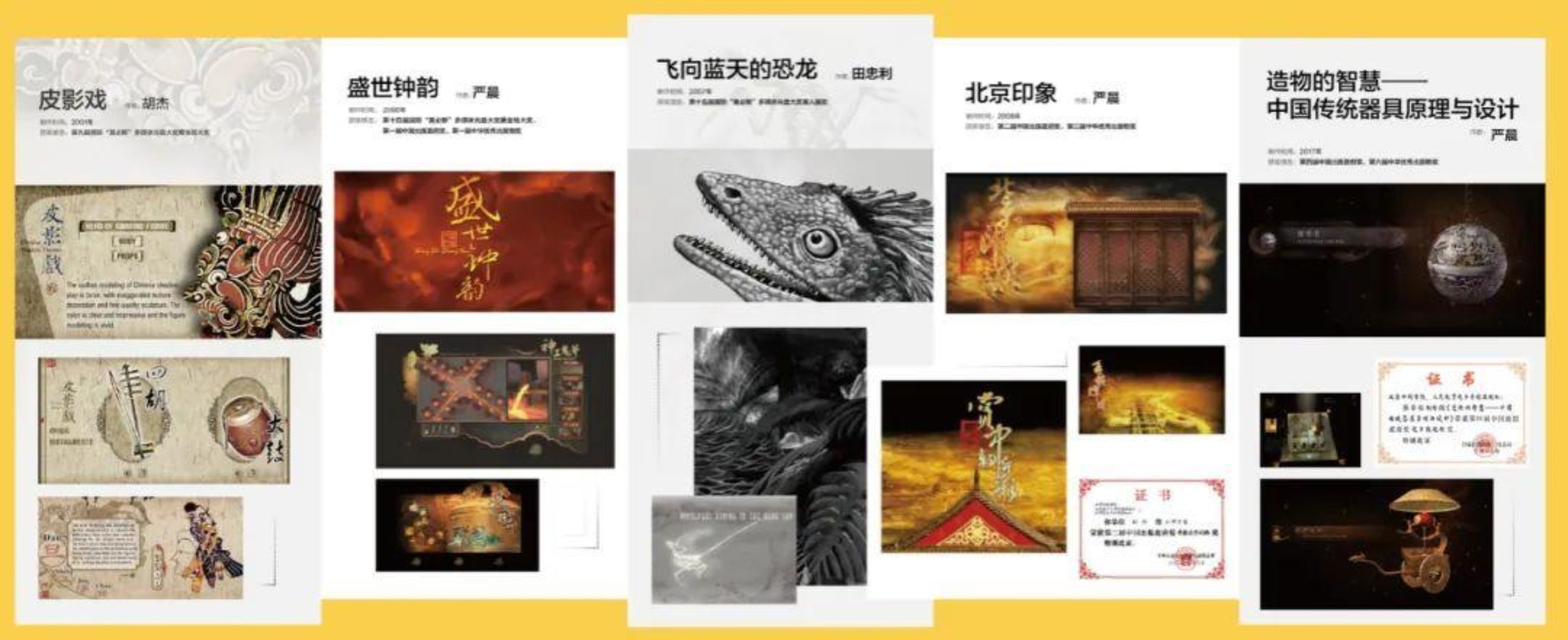

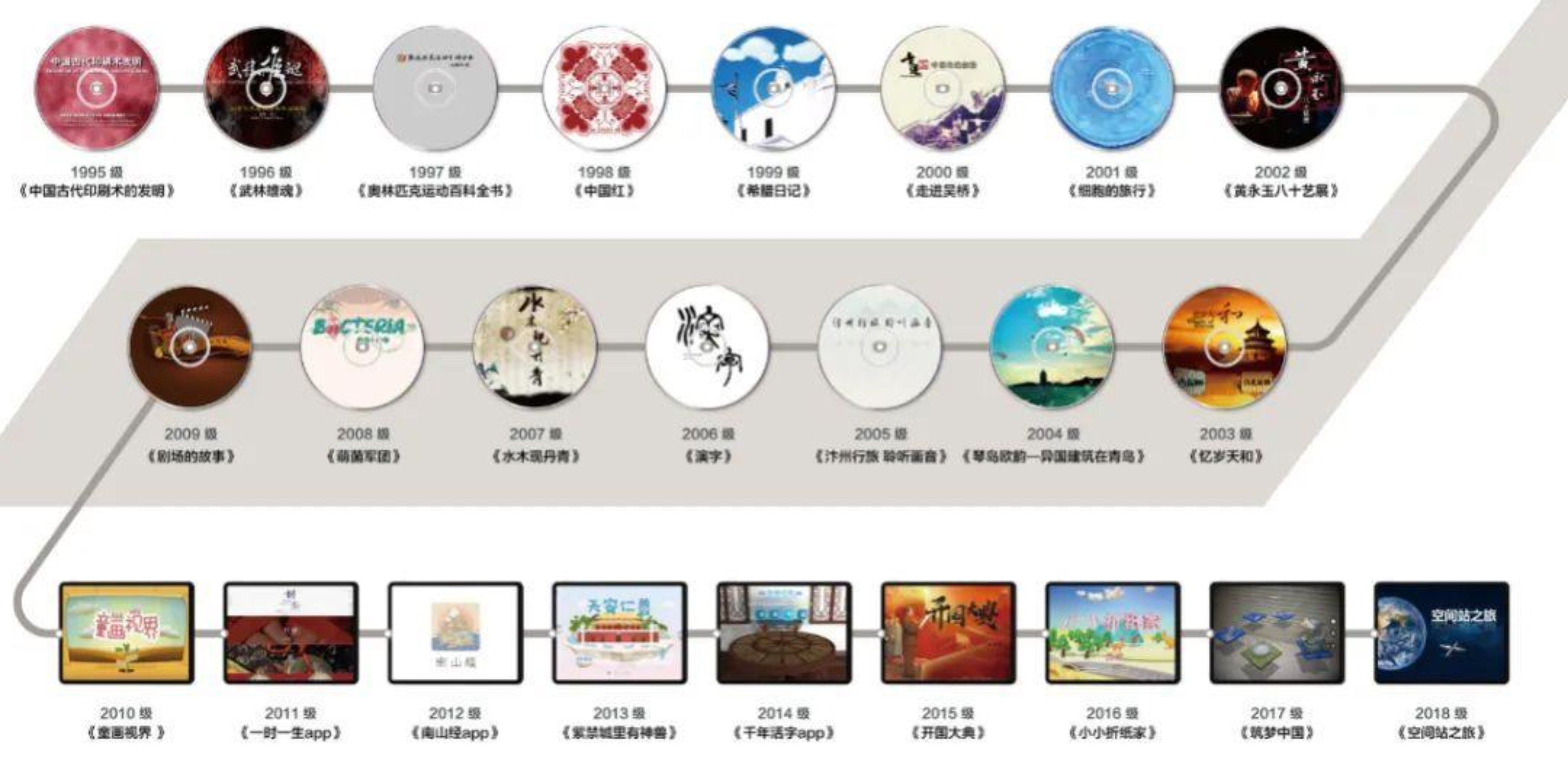

特色数字艺术教育硕果累累

2020年以来,学院全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育、科技、人才的重要论述,按照学校“十四五”发展规划、新一轮审核式评估和“本科人才培养质量提升行动计划”等文件要求,紧紧围绕立德树人根本任务,以理想信念教育为核心,以社会主义核心价值观为引领,以全面提高人才培养能力为关键,深化“三全育人”综合改革,坚持“五育融合”,突出艺术与科技交叉融合特色优势,紧紧围绕“以本为本”中心工作,积极探索新时代人才培养新范式,努力提升新时代人才培养质量。

数字艺术教育30年发展

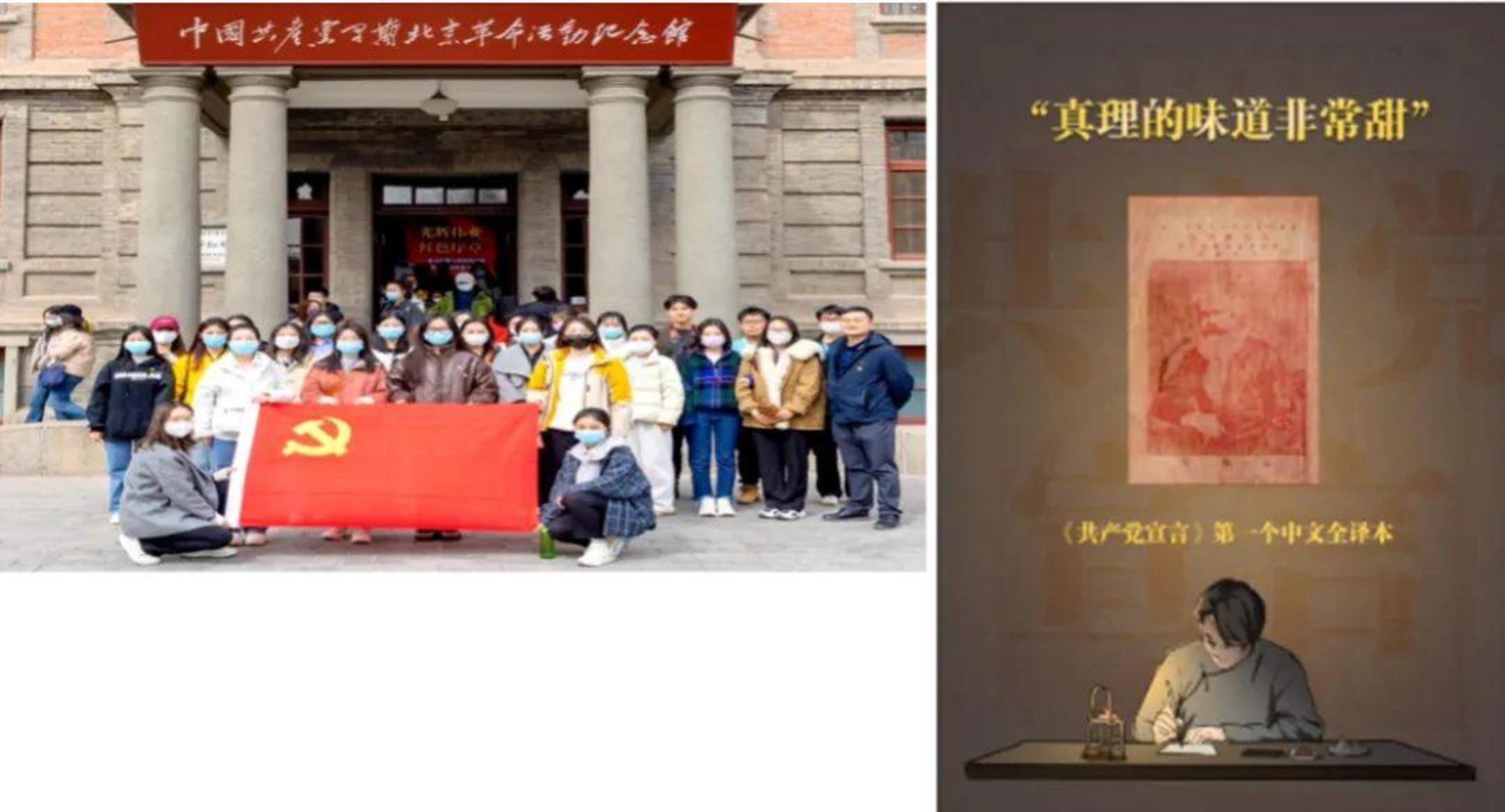

一、强化思想引领,筑牢立德树人政治根基

坚持党的建设与事业发展深度融合,组织实施“红媒点点映党旗”——“红媒”引领工程,以“六航行动”为抓手,深耕细耘“红媒引领”模式,着力构建新媒体学院党建引领工作机制,打造新媒体学院传承红色基因、赓续红色血脉的红色矩阵,激活党的建设与事业发展深度融合的红色引擎。全力推进“大思政课”建设,与中国电影博物馆积极共建“大思政课”实践教学基地,将“思政课程”与“课程思政”紧密结合,形成了课内课外多项人才培养成果。近五年,学院获评北京市课程思政示范课1门,校级一流本科课程(思政示范课类)9门,校级教学改革项目(课程思政与思政课程教学改革重点项目)10项。同时,结合学科专业特色优势,打造“创意+科技,讲好中国故事”“数字美育”“北印青梅”网络思政工作室等育人品牌,“北印青梅”网络思政工作室获评北京高校思政工作创新示范工作室,打造IP“青小梅”文创衍生品。深刻践行春风化雨、润物无声,党建思政与专业特色紧密结合人才培养思路,立德树人,培根育魂。

与专业特色紧密结合,实施“红媒”引领工程

二、强化专业建设,加强人才培养改革力度

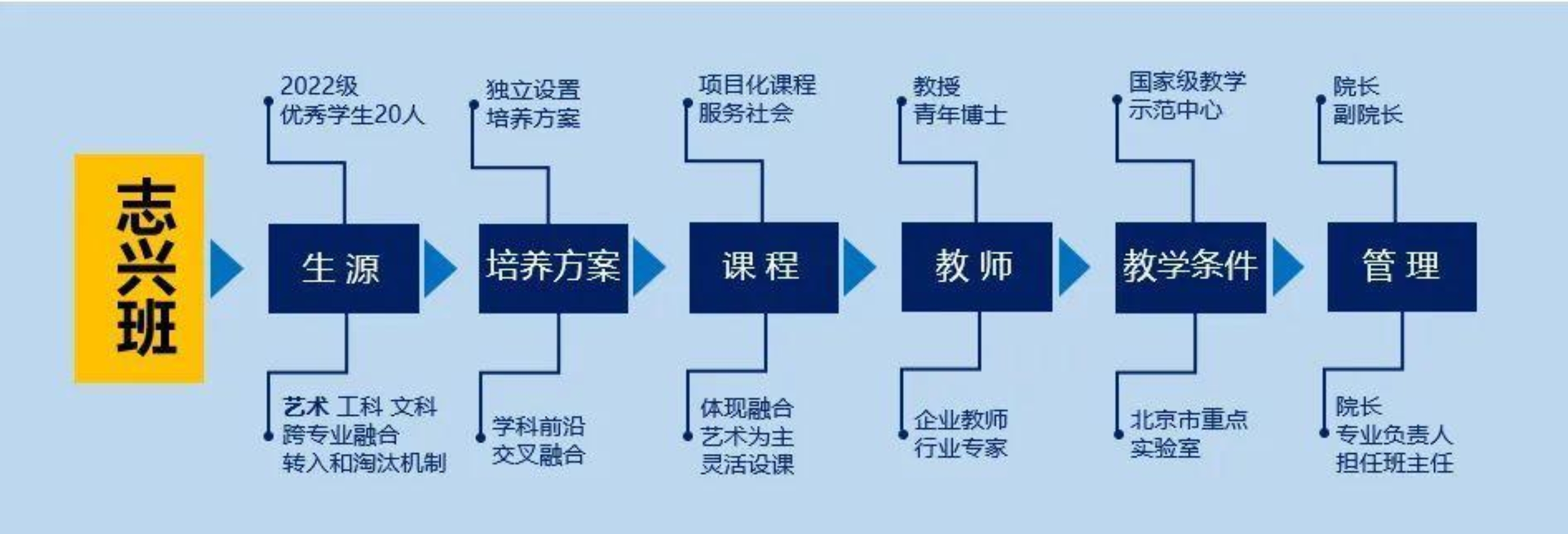

以提升人才培养质量为核心,积极探索实践具备新媒体艺术设计、技术实现、创意传播为核心能力的复合应用型高级专门人才培养模式改革,加强内涵建设,强化专业特色。5年来,数字媒体艺术、动画、网络与新媒体专业先后获批国家级一流本科建设专业;各专业均在“软科中国大学专业排名”中获评A及以上;成功申报新媒体艺术本科专业,并开展创新人才培养;以强基础、重实践、促融合、铸特色为核心,组建“志兴实验班”,打造凸显艺工融合的特色人才培养一流本科教育体系,推进教育教学改革。学院连续三年获得学校“就业工作先进集体”;连续七年代表北京市教育委员会承办北京市大学生数字媒体设计大赛,取得广泛社会影响。师生累计获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国数字媒体科技作品及创意竞赛一等奖等国家级、省部级以上学科竞赛奖励600余项。

打造特色实验班“志兴班” 创新人才培养模式

新媒体艺术专业举行新生见面会

新媒体学院学生参加全球首个博物馆沉浸式创客大赛并获得冠军

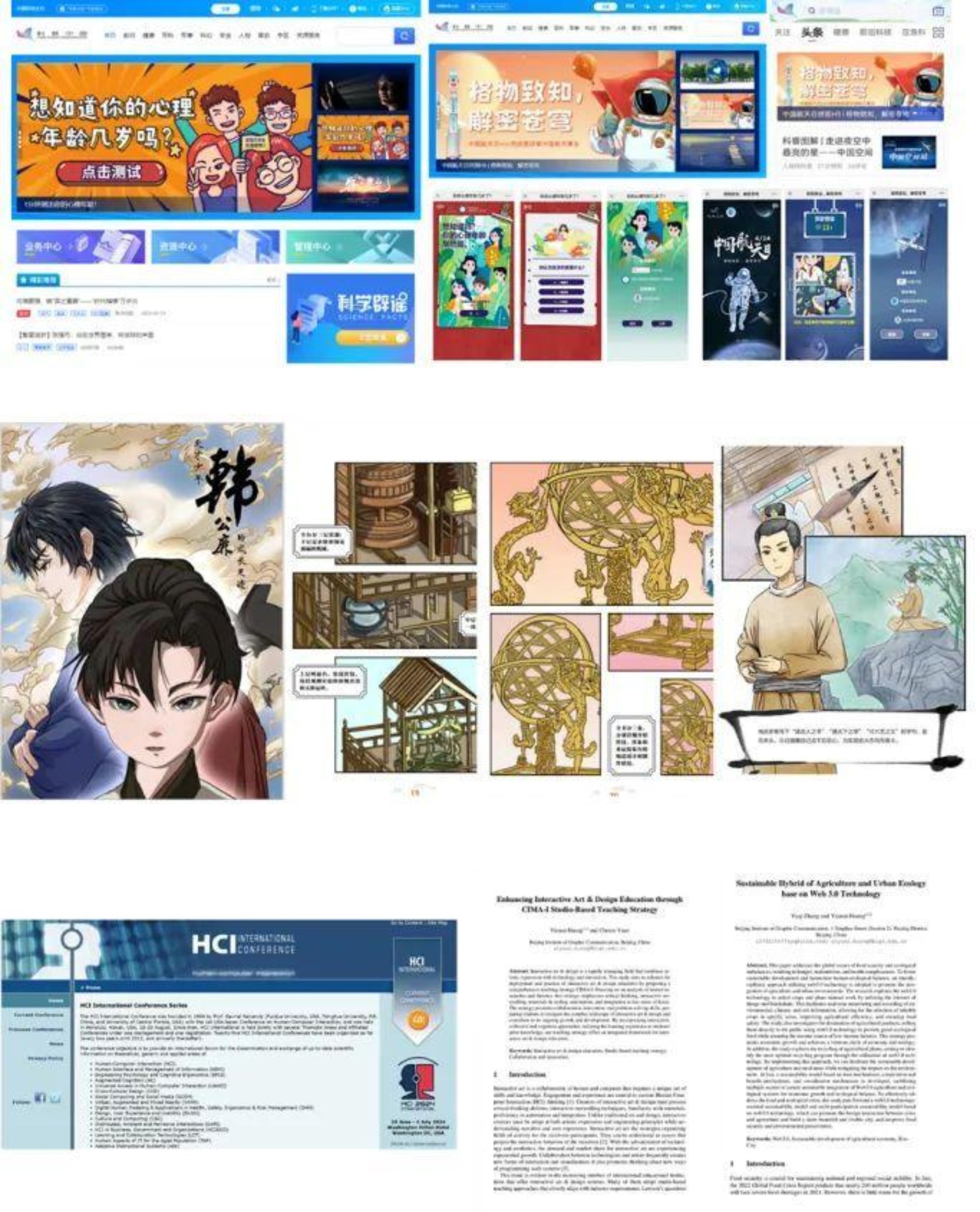

学生获奖作品以及学术成果

三、强化产教协同,促进应用创新人才培养

强化产学研合作,服务首都和国家重大需求,成立北印志兴新媒体创新实验室(虚拟现实工程中心)、国际新媒体产教研融合研究院。数字艺术与创新设计实验教学中心为国家级实验教学示范中心,数字媒体艺术中心为北京市重点实验室,拥有国家新媒体产业基地动漫创作及人才培训中心及多媒体艺术设计国家级教学团队等,具有厚实的教学基础和较强的专业实力。在产学研合作方面,成立人民教育电子出版社多媒体教学研究室、北印天闻互动设计联合实验室、电子工业出版社联合实验室,搭建学术研究平台北京印刷学院艺术与科技研究中心,与校友王志鸥创办的北京黑弓文化传播有限公司共建北印志兴虚拟现实工程中心和新媒体创新实验室,初步形成了具有一定先进性的教学、科研和社会服务平台。

丰富的实验室平台资源

多个校外实习实践基地

四、强化师生共育,提升教师教育教学能力

学院现有在编教职工69人,形成了以国务院政府特殊津贴专家、北京市新闻出版行业领军人才、中国政府出版奖获得者为领军,以国家级教学团队——“多媒体艺术设计教学团队”和中青年骨干教师为核心的教学人才队伍。经过多年建设,学院获多项国家级、省部级教学科研奖项。近年来,学院教师获得省部级和校级专业、课程、教材、教学、育人团队等不同教学奖项与荣誉80余项。其中,1名教授获评北京学联“我心目中的大先生”,1名青年教师代表学校参加北京市青年教师基本功比赛获得一等奖的好成绩,并同时获得最佳教案奖、最佳课程回顾奖;1门课程获得北京市高校优质本科课程,并积极申报国家级一流本科课程。

高妍玫教授获评北京学联“我心目中的大先生”;青年教师马潇婧获北京市青年教师基本功比赛一等奖、最佳教案奖、最佳课程回顾奖

五、强化成果培育,彰显特色人才培养成效

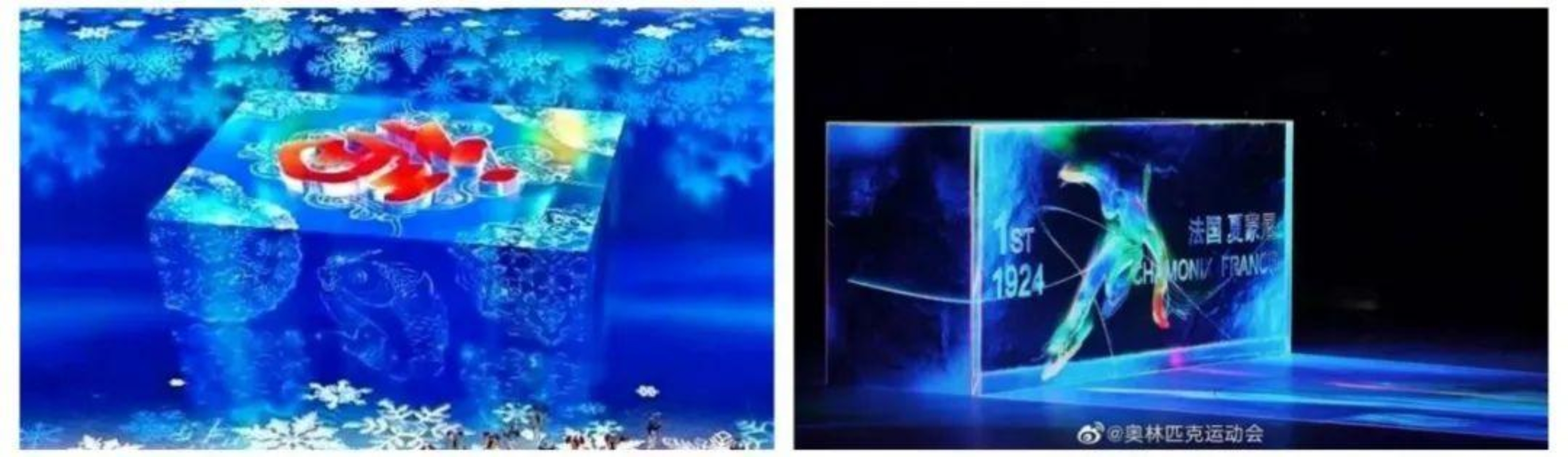

北京印刷学院是在全国较早开展数字艺术教育的高等院校,三十余年以来,学校致力于培养内容生产与媒介创新的交叉融合特色人才。近年来,围绕数字艺术教育30年纪念,学院开展系列教学、科研活动。召开2023年新媒体学院教育教学工作会议,总结数字艺术教育30年成绩、经验,围绕学校发展定位,明确工作方向。组织“观念与形态——艺术与科技交融国际论坛”以及数字艺术作品展,策划并完成“弦歌不辍 艺图至远”北京印刷学院艺术教育展。与校友企业合作完成第十五届深圳文博会北京展区大型沉浸式互动体验项目“最美中轴线”项目,参与完成庆祝新中国成立70周年等多项重大活动。特别是依托北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式创意基地,全程参与开幕式“一起向未来”数字展演、“冰雪五环”“运动员入场”“中华之门”“吉祥之窗”“立春”“构建一朵雪花”等各个环节,圆满完成新媒体视效设计各项任务,展现了艺术与科技交叉融合的无限魅力,为国家重大活动作出了贡献,彰显了学校创新人才培养能力,提升了学校国际国内知名度。积极推进校馆合作,毕业设计作品联展走向社会,在中国电影博物馆举办“乔木—繁花光影集”北京印刷学院新媒体学院2024届本硕毕业设计作品联展暨“感悟光影之美”文创设计展,深化馆校战略合作的同时,也是学校人才培养质量的重要见证,更是“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划的重要成果。据不完全统计,展览期间,观众流量达30000余人,扩大了学校数字艺术教育的影响力。

北京印刷学院数字艺术教育30年

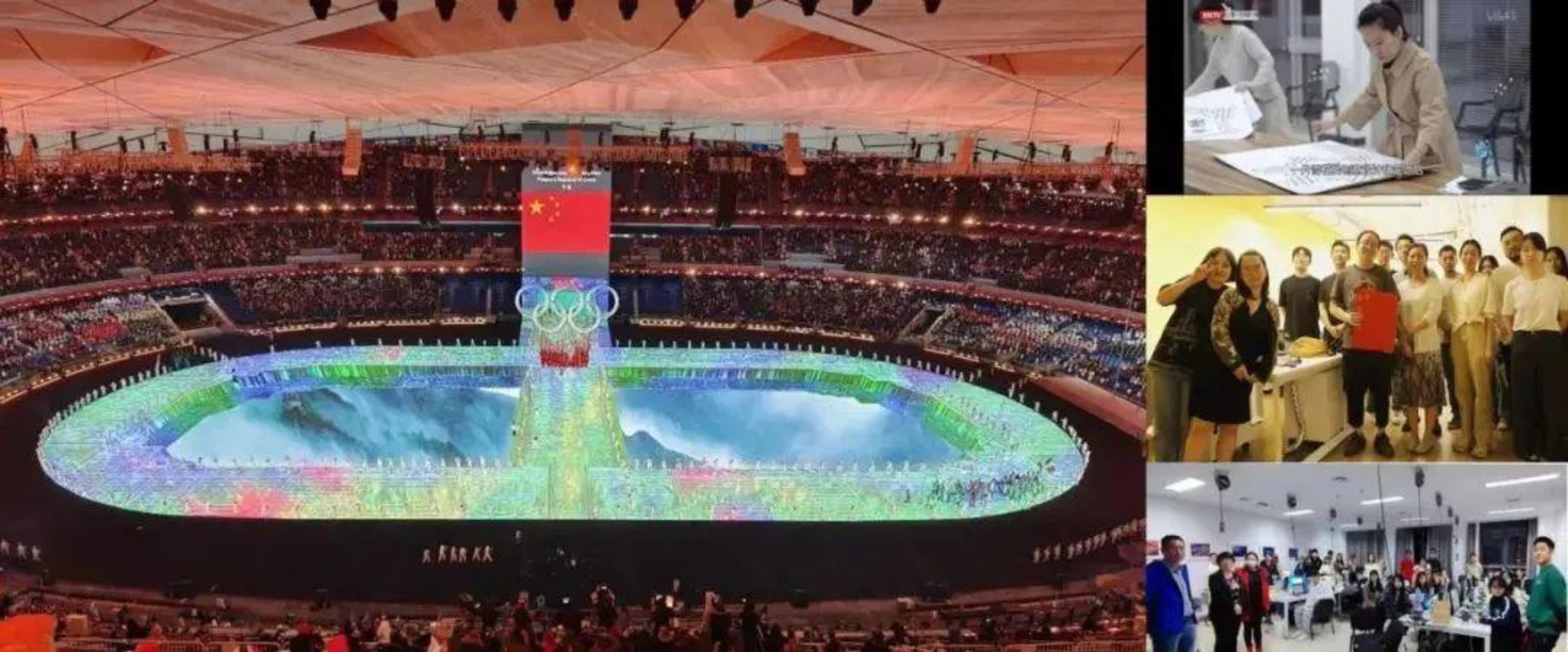

师生团队圆满完成2022年北京冬奥会开幕式视觉设计任务

“乔木—繁花光影集”北京印刷学院新媒体学院2024届本硕设计作品联展暨“‘京’彩文化 青春绽放”“感悟光影之美”文创设计展在中国电影博物馆开幕

六、强化教育基础,践行“四个回归”持续推进

加强教风学风建设,加强课堂管理,提升教育教学质量,将建设高水平本科教育和人才培养质量提出的“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”四个回归要求真正落实进课堂。强化学风建设与学业辅导,促进高质量升学与就业。近年来,学院升学率连续四年获得稳步提升。同时,以本科教育教学审核评估为契机,以“五度”为价值追求,健全完善相关制度机制。强化教学督导作用,健全教学过程监控体系,落实落细本科教育教学审核评估各环节、各流程的工作要求,实施动态质量管理,完成5轮教学材料自查自纠整改工作,真正做到以评促建。

下一步,新媒体学院将紧密围绕学校发展战略和总体要求,坚持党对人才培养的全面领导,主动适应新媒体时代发展变化,利用5G、人工智能的发展,结合特色人才培养经验,面向全媒体领域,服务出版传媒全产业链和首都功能建设,突出艺术与科技融合、艺术与媒体融合、多学科交叉融合优势特色,探索人才培养新模式,构建学院发展新格局,从而推动学校事业高质量发展。