我和我的祖国 | 由家族女性史看共和国70年变迁

信息来源:宣传部|发布时间:2020-11-09|文:范继忠 |编辑:门川琨 曹文露

作为历史研究者和传媒教育从业者,我对于“我和我的祖国”的主题征文邀约,首选的似乎应是历史或新闻出版,却顺从感情本能选择了“女性”主题。

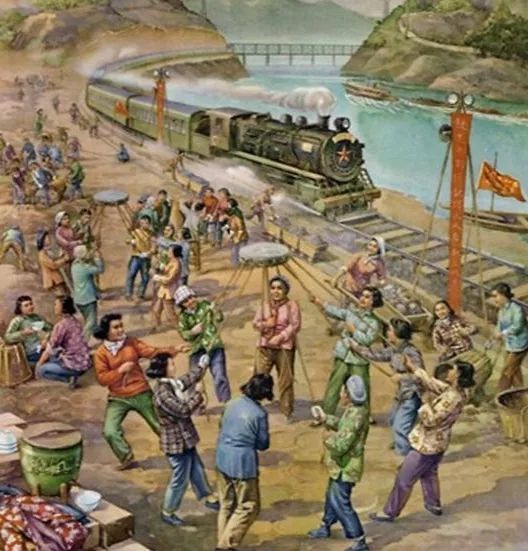

作为在漫长文明史中“第二性”的存在,占世界人口一半的群体,女性在20世纪的地位得到大幅提升;而无论从文化传统、制度设计,还是社会参与度看,1949年前后中国女性精神的觉醒、蜕变、淬炼和升华,更是一部不亚于中国快速完成工业化的波澜壮阔的历史画卷。——范继忠

如果观察某个中国家族历史,从20世纪10年代到21世纪10年代纵向划一道线,便会一览中国社会从前现代到后现代,具体而微、顺序推进的全息图。

于我的家庭和成长环境来说,坚强柔韧的女性气息一直持久地塑造着我的基本价值观和性格,而这种气息又充盈着上个世纪30到80年代的历史细节。祖父1950年早逝,外祖父虽86岁去世,但生性倔强沉默,祖母和外祖母便成为我血脉中两大家族的象征。两位老太太娘家都姓李,祖母官讳为李范氏,外祖母官讳为李王氏。祖母四岁缠足(生于1904年),终身未再放开。从祖母的讲述中,强制缠足永远是她一生不可触及的痛和泪,在我们这代很多人心里,“奶奶”“姥姥”便是那个步履蹒跚、梳着花白盘鬏的慈爱老太太。外祖母7岁成为外祖父家的童养媳,缠足晚一些,并在40年代末边区政府的放足运动中“解放”过一次,但是走路反而赶不上祖母快捷,大概是农活太重伤了腿脚的缘故。

日本侵华、国共内战、抗美援朝在我的家族记忆中,从不仅仅是书上的文字和情节。我的老家地处察哈尔、北平、河北、山西交界地域,40年代伪满军、日军、八路军和国民党军交叉来去,老百姓的“跑反”经常一夕数惊。外祖父是村武工队队长,辅助八路军作战,而应付日常生活、带着一大家10多口人钻山沟躲日军便全归外祖母调度。外祖母曾受托转送八路军兵工厂的纸条,将纸条藏在发髻中而镇定躲过日军翻译的持枪逼问——那些惊险的细节在家人一遍遍的讲述中,也把某种内在的胆魄注入我们心里。

祖母则以超越一般妇女的决断力,先后把两位伯伯送上抗美援朝战场,送我父亲参加解放军,是当地有名的光荣母亲。俩老人目不识丁,却都有一种与教育程度无关的内在强悍:知大义、不畏缩,做人拎得清,做事有丈夫气。无独有偶,两位老太太在不多的相聚中(居于两个县),互敬互亲,互为“粉丝”,她们不会更多的华丽表达,姥姥说喜欢奶奶的“体面”“刮利”(祖母讲究仪表装扮),奶奶说喜欢姥姥的“好头发”“好牙齿”(外祖母清秀喜相),那种内心的亲近迥异于我常听到的亲家之间的嫌隙和疏离。

祖母对孙辈有一种传统中少见的“重女轻男”心理,有姑姑们幼小夭折的原因,也有一种类似《红楼梦》中曹雪芹对女性的审美洁癖,扩延到对所有美的事物孜孜以求。作为孙女,我们从父系一方根本上摆脱了男权传统的轻女阴影,获得一种性别成长的积极暗示,成为改革开放后不断自我提升的内在动力。

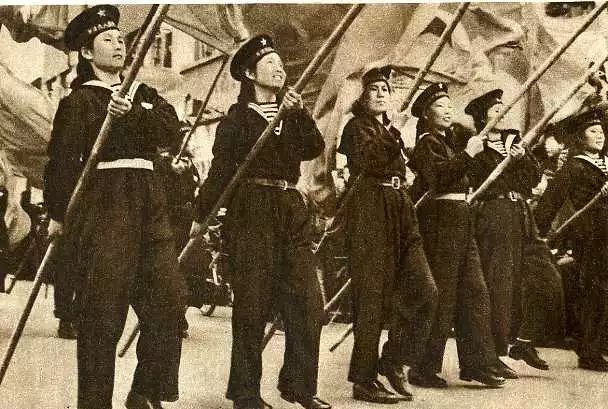

外祖母在贫穷、战乱、疾病、过劳的艰难生活中磨砺出的超强韧性,则在精神上深刻濡染、吸引着家族第二代女性,又通过千丝万缕的联系把这种气质传到第三、第四代。第二代有姐妹四个和妯娌四个,其中大舅妈和大姨青年早逝。大舅妈是60年代当地出名的公社妇女主任,至今还流传着她曾训哭刺儿头男性的传说。四舅妈是70、80年代村里的赤脚医生,集药剂师、临床医生和门诊大夫于一身,其麻利能干和大舅妈堪有一比。我母亲姊妹仨性格各异,但都得益于50年代后男女平等观念的广泛宣传和义务教育政策,以农家女而接受了高小到中专的教育。二姨曾任职卫生院医生,1962年随城市职工回乡潮重回农村;母亲和小姨一直在小学任教直至退休。母亲和二姨是三十年代末生人,属于六十年代到九十年代中国最典型的基层职业妇女和乡村能人:多子女、多负担、耐苦坚韧、忠于职守。

我曾与朋友达成一个共识:我母亲这代职业女性是中国历史上空前绝后的一代女性,贤妻良母本能和职业责任交相挤压,她们在物质匮乏、社会保障稀少、工资低下境况下高度自律,在家庭和单位常年满负荷劳作,这个沉默而庞大的女性群体实在应该载入中华人民共和国专门史。

永远难忘七十年代的很多漫长夜晚,父母都加班,我带着妹妹们躺着睡不着,靠数秒和编故事捱时间。母亲和女同事们有时晚上不得已带孩子到单位,会把小孩们集中在一个仓库中自己玩,甚至把孩子塞在大办公桌下看小人书或玩游戏,但严禁出声。在六七十年代,我老家的小城存在职业女性在农村给孩子雇奶妈的普遍现象,最主要原因是没足够的精力和奶水哺育二胎后的婴儿,这些在奶妈家长大的孩子,许多存在性格和亲子沟通上的问题。我的两个妹妹就是奶妈奶大的,小妹甚至换过三个奶妈。在没有任何金钱和物质奖励前提下,唯一支撑她们的就是朴素的敬业本能和信仰动力。

从社会学而非“成功学”意义上看,我母系家族第三代女性人数遽然增大,所受教育因环境出现较大落差,但在多元生存方式中反而显现了性格气质上的家族共同点。我的同辈母系姐妹10人,妯娌8人,其中受本科以上教育者4人。这4人皆为第二代职业女性的后代,目前一个在体制内,一个在外企,一个自主创业,一个因病在家。如果打破职业和教育界限看,正如母亲和姨妈们常说的,我们这代姐妹妯娌基本完整传承了第二代女性的家族个性:普遍能吃苦、凡事较真不苟且。在21世纪价值观逐渐崩塌浇漓的乡村世界中,我的表姊妹和弟媳嫂子们表现了难得的传统一面,家庭观念超强且重视家族亲情,但又非简单的夫唱妇随,为了把日子过好,可谓胼手砥足,有的甚至成为家庭经济的顶梁柱,在家中有着举足轻重的话语权。同辈姊妹对感情婚姻执着泼辣,不允许背叛和欺骗,有着“秋菊打官司”般的朴素女性权利意识,这是旧式贤妻们所不具备的个体尊严追求。这种有点“轴”有点“刚”的女性精神家族遗传,在这代职业女性中,则以更为隐蔽的方式曲折表现出来:比较强大的自我意识与低调沉默并存,事业完美主义倾向与行为的包容平和并存;对美和规则的执着使其排斥任何奴性与苟且。

母系第四代女孩们已经进入九零后世代,因为小家庭分散而客观上联系很少,却在中国九零后共性基础上顽强体现出家族女性的执着和隐忍特征,她们在精神上的独立和理性来的分外早熟而安静。一个表姐的女儿超因家庭困厄而在小学时就学会了做饭和照顾家人,高考时报了护士学校,工作后边打工挣钱便自学本科,踏实稳妥,从不抱怨矫情。我的女儿与超同岁,从小由我母亲带大,与超关系甚好且性格神似:很小时就喜欢自己拿大主意,比如中考学校放弃四中而选择师大实验(原北女师大附中)、高考选定冷僻专业及生活学习上理性的日常规划。女儿对哲学历史的热爱和对性别、族群平权问题的思考,除了形而上的家庭知识环境和良好学校教育因素外,我母亲家族女性氛围的长期熏陶影响极大。日益开放的中国社会和多元的信息思想环境,使超和女儿这代女性的行为和思维方式绝非个案。

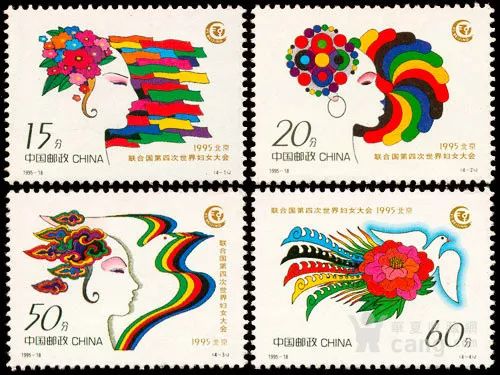

长夜静思,话却还没有说完。现代中国女性的社会进化史和精神成长史,打上了鲜明的现代社会转型印迹。1949年中华人民共和国的建立,在宪法和观念层面为中国女性劳动权、受教育权的获得,及精神的全面解放与成长提供了最重要的基础,中国成为世界范围内女性平等贯彻最好的几个国家之一。撇去诸多政治和学术的争论,作为女性,我为家族女性在过去70年中的道路而深感幸运,并为后代女性们的未来充满信心。

一个家族是民族和国家的细胞,作为一个普通的中国平民家庭女性,“我们”与“她们”将与时代同步,创造属于中国女性的独特历史。