躬耕教坛 强国有我!我的育人故事(一)

信息来源:教师工作部|发布时间:2025-09-08|文:教师工作部 |编辑:张桐 曹文露

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面落实全国教育大会精神,认真贯彻落实《教育强国建设规划纲要》部署要求,大力弘扬和践行教育家精神,迎接第41个教师节的到来,教师工作部组织开展教职工讲述育人故事宣传展示活动,集中展现广大教职工在为党育人、为国育才生动实践中所彰显的师德风范与育人智慧。

各院系级党组织高度重视、广泛动员,深入挖掘一批感人至深、富有代表性的育人故事,积极推荐优秀讲述案例。我们将陆续分享这些来自教育教学一线的生动故事,以小细节启迪大智慧,以小道理提升大格局,为“大先生”成长提供沃土和舞台,为以教育家精神铸魂强师,扎实推进教育强国建设、推动学校事业高质量发展奠定坚实基础。

机电工程学院 王仪明

坚持科教融合,潜心教书育人35载

1990年3月,我从天津大学硕士研究生毕业后入职北京印刷学院。35年来,潜心在教书育人一线,以立德树人为本,坚持教育、科技和社会服务一体化融合发展,曾获评北京市学联“我心目中的大先生——“钻坚研微”大先生”,科研成果获国家科技进步二等奖。亲自教授过机械工程及其它专业毕业生3000余名,他们大多已经成为行业领军或骨干人才,包括行业技术专家、大型企业及科研机构高管、行业主管领导、高校学者等,毕业生们已经成为推动行业发展的中坚力量。

铸魂育人,关爱学生。我始终将立德树人放在首位,富有仁爱之心,为学生树立良好榜样。曾经有研究生误入传销组织,我通过各种途径探知传销窝点位置,并与学生导师一起奔赴河南商丘,深入传销窝点,不顾传销组织者威胁和个人安危,成功将学生解救出来。还有一名学生因性格原因出现心理焦虑症状,我耐心陪伴学生三个月,通过心理疏导,终于使学生走出心理阴霾并顺利毕业,被评为毕业生“我最尊敬的老师”。共累计帮扶10余名存在心理困难和面对重大困难的学生。

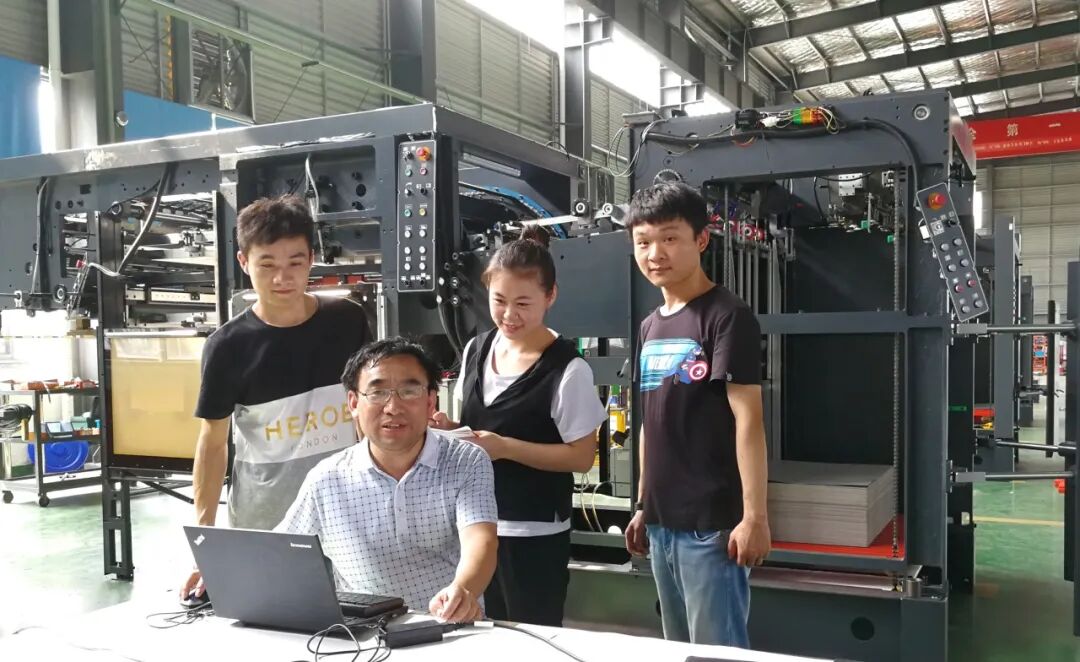

立足行业,支撑学科和研究生培养,服务社会行业。自2005年起,我先后担任机械电子学科授权申请书主笔人,机械工程一级学科申请资料主笔人,获得授权;担任机械工程专业负责人,主笔的《工程教育认证自评报告》已通过评审,专业相继获批北京市级、国家级一流专业建设点。作为印刷装备检测与故障诊断方向带头人,创建印刷装备性能测试及评价体系。依托国家印刷机械质量检验检测中心,为北工大、中科院化学所、北大方正等院校、科研院所和骨干企业提供了第三方检测服务300余次,主持印刷机械质量鉴定案件20余起,设备案值8000余万元,维护了行业正常市场秩序。我带领青年教师和研究生到质量鉴定现场,从事现场测试工作,培养研究生们的工程素养。“做科研不要像羊吃草一样,东叼一口,西叼一口,而要像牛吃草一样,吃干净一片,再吃一片。北印毕业生扫地也要比别人扫得干净”,这是我给每位研究生上的第一课。

科教融合一体化发展,提高育人质量。将科技成果融于教学,在校院两级领导总体规划和支持、青年教师的协助下,负责建设了印刷装备综合实验室。该实验室覆盖了北印机械工程专业自1978年至今,凝聚了40余年的科技成果;自制了源于专业教师科技成果转化的20余台套印刷装备功能部件,成为呈现学院和专业特色的亮点,受到北航、北交大、北工大等工程认证预评估专家的高度认可和评价,成为专业的一张靓丽名片。

饮水思源,我一直对北印怀有感恩之情。我主修的是轻工机械专业,曾是印刷机械行业的白丁为此,我虚心向北印老教师学习印刷机械专业知识,能够取得点滴成绩,非常感谢北印教师和学生们。至今,我仍珍藏着1990年入职北印时,带领印机87、88、89等年级学生到北京印刷一厂、外文印刷厂等地实习的记录本,成为我北印情结的重要载体。

新闻传播学院 韩生华

教书这些年,最让我难忘的几个故事

我在新闻一线工作了近30年,期间摘得了“中国新闻奖”、经济日报报业集团“巾帼十佳”等诸多作品和人物奖项。2015年,当我决定改行到北京印刷学院任教时,很多人表示不理解。其实,在媒体工作时,我经常到全国各地给通讯员做新闻采写方面的培训,渐渐发现当“老师”也是我很擅长和喜欢做的事情,于是,当北京印刷学院给我当老师的机会时,我毫不犹豫并暗下决心要把自己多年来在实践中积累的工作经验和人生感悟传授给新传学子,为党的新闻事业培养更多优秀人才,让新闻理想的薪火一代代传下去。

如今,我从教整整10年了,虽然“教龄”不长也没有太多的“亮点”,但我将当记者时学到的“四力”迁移到大学课堂,努力践行“四力课堂”:用脚力带学生走基层,用眼力教他们辨真相,用脑力启发思考,用笔力锤炼专业能力。我认为,传媒教育不仅要传授专业技能,更要塑造学生的精神品格。下面,我通过具体案例,分享几个我在教学实践中的真实故事。

故事一:带着学生走进出版业的夏天

2023年盛夏,我带着三位22级新闻传播专业的研究生踏上了陕西出版企业的调研之路。作为新闻传播学院的导师,我始终坚信:出版学科的学习不能只停留在纸面上,社会责任研究更需要用双脚去丈量。

记得出发前,看着这三位来自建筑、土地资源管理和汉语言文学专业的学生,我能感受到他们对出版行业的陌生与忐忑。我们花了整整两周时间做前期准备:查阅资料、头脑风暴、设计调研提纲。2023年的7月,西安的天气非常炎热,我带着3位同学冒着酷暑穿梭于西北工业大学出版社、陕西师范大学出版社等机构,汗水浸透了调研笔记,却浇不灭学生眼中的求知光芒。通过这次调研,同学直观了解了几家出版社履行社会责任的具体内容、方式和意义。有同学告诉我:老师,要不是这次调研,我都不知道出版社是如何履行社会责任的。

最让我难忘的是肖云仂同学的蜕变。肖云仂本科学的专业是汉语言文学,他之前对出版的认识十分模糊,但是,在亲历出版社的社会责任实践的调研后,不仅撰文发表见解,更在两年后以北印优秀毕业生身份回到了我们曾调研过的陕西师范大学出版社工作。7月2日,肖云仂第一次坐到自己的工位上时心情无比激动,他说他首先想到的第一件事是给我发信息,他写到:“老师,您把我们每一个人都当成自己的孩子去关心和呵护,能成为您的学生是我一辈子的幸运。如今我已经成为一名出版人,我知道出版不仅是印书,更是在传递文明的火种,请您放心,我在工作岗位上一定会按您要求的那样做人、做事……”。

这次调研让我深刻体会到,教育最美的模样,就是陪着学生把书本上的铅字变成脚下的路,再把走过的路写进人生的篇章里。当看到学生们在实地调研中找到职业方向时,所有的汗水都化作了欣慰的甘露,我也为自己是北京印刷学院的一名教师感到骄傲。

故事二:把讲台搬到现场去

2024年3月,中国工程建设标准化协会要举办一个70多家单位参加的工作会,希望我在会上做一个关于新闻采访与写作的讲座。作为有着三十年新闻一线经验的老记者,如今在高校讲授《新闻采访与写作》的我,本可以轻松完成这场讲座。但是,我当时想的是如何借这个机会真刀真枪地锻炼一下我们新闻传播专业的研究生,让他们近距离观摩我处理这项工作的过程,并通过全程参与,全方位了解企业宣传工作的现状和对人才的需求,从而做好自己的职业规划。

我给主办方提出让学生全程参与这次会议的组织、协调和宣传报道工作的要求,得到同意后,我开始和学生们一起先从网络上了解这家协会的相关情况,分析建筑行业传播特点,讨论总结他们对外宣传报道工作的做法、特点和问题,以及我的讲座内容安排的方案等。为了让学生们撰写的会议报道更加准确,我还带领学生提前采访了协会的相关工作人员。他们看到我这位年近六旬的老教师亲自带领学生采访、手把手教学生写作,又一字一句帮学生修改新闻稿深受感动,后来又给学生提供了去雄安新区采访报道等机会。他们说北印的老师很负责,北印学生很靠谱,他们愿意为学生提供各种实习机会。

原本是一次简单的讲座,我却借这个机会让学生们锻炼了各方面的能力。学生们看到自己撰写的新闻稿不断地在网络上传播,他们也非常有成就感。还有同学把论文选题确定为企业宣传报道的问题研究。

作为曾经跑过30年基层新闻的老记者,如今我感受更多的是责任,我总想把那些沾着泥土味的采访经验和捕捉新闻信息的方法传递给孩子们。我还希望除了课堂上的授课,能抓住更多机会让学生们参与到真实新闻实践中去,让他们去亲身体验一下新闻该有的味道。这些年教书,我渐渐明白教育的真谛:新闻是跑出来的,育人是用脚丈量出来的;作为新闻传播专业的教师,我们一定要明白最好的教案不是PPT,而是带着体温的人生经历。传授新闻采写的专业技能只是表象,职业精神的传承才是根本。作为教师,我深深体会到:真正的新闻教育,应该把采访现场变成教室,让行业专家成为编外导师,使每篇报道都成为活的教材。我们站在讲台上,要做的不是填满水桶,而是点燃火种,要让学生们了解新闻、钻研新闻,最后爱上新闻,走上工作岗位后做一名让党放心的新闻工作者。

新媒体学院 刘华群

扎根讲台,心向光明:一名党员教师的三十年育人信仰与实践

大家好,我是北京印刷学院新媒体学院数字媒体技术专业的教师刘华群,也是一名有着三十年党龄的党员教师。1995年12月,我在大学里光荣加入中国共产党,从此“为党育人、为国育才”不仅是誓言,更成为我扎根讲台三十载、育人不辍的生命信仰。三十年来,我始终坚守在教学、科研、党建、育人和社会服务第一线,力求在数字时代探索“有高度、有温度、有深度”的教育表达,努力培育理想信念坚定、专业能力突出、文化底蕴深厚的复合型人才。

信念如炬,做一名“有温度、有信仰”的党员教师。2002年,我踏入北印讲台。从学生党员到党员教师,从专业教师到支部书记,我始终牢记初心,矢志不渝地践行着“躬耕教坛、立德树人”的使命。我深知,教师不仅是知识的传播者,更是灵魂的塑造者。

我的课堂,不只是理论技术的讲授,更是人生价值的引导。我主讲的《虚拟现实技术及应用》先后获评北京市课程思政示范课程、北京市优质本科课程;本人也因此荣获“北京市课程思政教学名师”“北京高等学校优秀专业课主讲教师”称号,并在“第三届北京高校教师教学创新大赛”中获省部级三等奖;课程团队入选首批北京市课程思政教育教学团队。

我相信“教育的本质,是照亮”,所以坚持把每一堂课都当作育人阵地,把每一次交流都当作思想播种,把“讲好中国故事”变成课堂上的“学生故事”。

作为党支部书记,我始终坚持党建与业务双融共进,带领支部党员一起打造“党建+科研+育人+就业”四位一体育人机制,构建“讲好中国故事”党建品牌,支部获评“先进基层党组织”,我本人也被评为“优秀党务工作者”。我们在课程上、科研上、竞赛上,充分发挥党支部政治引领、情感润化、行动推动三重功能,激活“支部建在链上、服务沉到心中”的党建生命力。

我相信,每个学生心中都有一道光,只需要有一个人,愿意守候、愿意点亮,我愿意成为那个“人”。

在虚拟现实技术课程群建设过程中,我始终聚焦于“艺工融合、产学协同”的育人创新路径,致力于构建跨学科融合的多元教学生态。同时,我还积极参与“设计学”硕士点建设和高质量育人,主动推进虚拟现实与智能媒体方向课程体系改革,推动构建“课程融通—平台支撑—项目驱动—实践育人”的人才培养框架。

主持“未来创想者——科幻与智能媒体融合人才培养计划”,我联合清华大学、北京航空航天大学、北京电影学院等多所高校,打造“知识共享—云端共创—产业联通”的复合型人才培养生态体系,推动“艺工融合、产学协同”的学科发展路径。

教育不应止步于教室,更要走向社会、走进时代。2018-2019年我曾借调至北京市文化创意产业促进中心,参与首都文化科技政策制定与重点项目评审,推动科研成果服务地方社会与产业发展。作为北京市科委项目评审专家、教育部硕士学位论文评审专家,我积极参与国家和地区科研治理体系,推动高校教学与国家发展战略深度对接。

同时,作为“全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛”秘书长,我陪伴赛事十四年,2024年参赛高校超2000所、师生达40余万人次,推动竞赛成为融合“创意、科技、文化、就业”的国家级育人平台,多次受到央视等主流媒体关注报道。目前本竞赛不仅成为高质量就业的重要支撑,也构筑了学生走向社会、服务国家的现实通道。

三十年如一日,我从学生党员到支部书记,从青年讲师到育人名师,从普通教师到国家级赛事组织者,我始终坚守讲台、根植信仰、追求卓越。

未来,我仍愿以心为灯、以研为笔、以课为阵地、以学生为中心,做信仰的播种者、文化的传递者、青年的陪跑者。因为我始终坚信:为党育人、为国育才,是教师最光荣的使命,是党员最庄严的担当。