军魂永铸 笃志传薪 致敬永不褪色的橄榄绿

信息来源:大学生记者团|发布时间:2025-08-01|文:杜佳颖 |编辑:张桐 曹文露

一身迷彩,怀揣报国志

保家卫国的忠诚卫士

在军营熔炉里淬炼成钢

满腔热血,胸涌军旅情

铸就了此生难忘的荣光篇章

今朝,他们告别军营

身份虽已转换,忠诚的底色从未退却

将军人的血性深深融入校园的土壤

续写着人生的精彩华章

值此八一建军节

向这些校园里“最可爱的人”

致以最崇高的敬意

贾振中:热血砺剑志 铁肩担新程

贾振中,2004年9月考入解放军国际关系学院并入伍,2008年毕业后分配至北京某部队,历任排长、连长、副营长等职务,多次参加全军重大演习和比武,多次被评为优秀基层干部,先后荣立三等功两次,2021年转业至学校纪检监察办公室工作。

贾振中出生在革命老区河北平山,在听着抗战烽火和“太行山上铁的子弟兵——平山团”的故事中长大,家中父辈以及同辈中有多人当兵,耳濡目染,从小心中就有了从军报国梦。高中求学期间观看了电影《冲出亚马逊》,被电影中我国特种兵在超乎生理极限的军事训练和极其艰苦的生活条件中为国争光的事迹深深感动,立志要当一名特种兵。高考填报志愿时,毅然报考了解放军国际关系学院侦察与特种作战指挥专业,圆了从军梦。

从军期间,贾振中在练兵备战中精武强能、砥砺意志,因政治素质过硬、军事训练优异,被部队选拔推荐赴委内瑞拉陆军特种作战学校(猎人学校)公派留学,在极其艰苦的生活条件下经过艰苦卓绝的奋斗,完成了超乎生理极限的军事训练,不仅实现了自己的“冲出亚马逊”,也实现了为国争光梦。归国后,贾振中把留学所学技能、理念传授给连队官兵,多次带领连队参加全军的重大演习和比武,所带连队成绩在部队中名列前茅。随着岗位的变化,为了适应新岗位的工作需要,贾振中利用业余时间考取了《法律职业资格证书》。

铁打的营盘流水的兵。退役,意味着身份的转变,但不变的是以身报国的赤子之心,是令行禁止和雷厉风行的军人作风,是精益求精的意志品质。来到学校纪检监察办公室后,贾振中能够在干中学、学中干,勇于挑战自我,把“忠诚、奉献、严谨、求实”带到新的工作岗位上,迅速适应岗位需求,积极为教育事业贡献自己的力量。“生命中有了当兵的历史,一辈子也不后悔”“新征程应有新作为,我将时刻保持冲锋的姿态在新的工作岗位上勇毅前行,为建设中国特色国际知名出版大学贡献自己的力量。”

贺家熙:钢索系山河 铁账守初心

他总是记得大漠的风沙声,那是带着金属质感的呼啸,卷着40多度的热浪扑在脸上,隔着一米就看不见人影,天地间只剩昏黄的混沌。当他和战友们死死抱着帐篷杆,在沙暴中挺过整整两个不眠之夜;当风稍歇时,每个人抖落的沙土能堆成小山丘……可炊事班的铁锅早被埋了,一百多名战士还饿着肚子。“跟我走!”他喊上炊事员,把单兵食品和饮用水死死搂在怀里,逆着风沙深一脚浅一脚冲向车辆阵地。有人被吹倒,有人迷了眼,但最终所有粮水都送到了战士手中。那一刻他忽然懂了:后勤保障的钢索,拴着整个部队的命。

他是贺家熙,在空军地空导弹部队服役13年,管的就是这根“钢索”。从沙漠驻训时每日4小时拉运生活用水,到烈日下爬遍装备车检查安全;从确保每一餐饮食卫生,到应对沙暴突袭的生死考验——“后勤无小事”这五个字,是用汗水和沙砾刻进骨子里的。

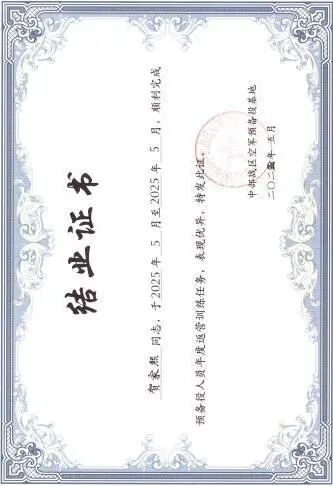

在部队服役13年之后,贺家熙转业到北京印刷学院,如今担任计划财务处综合办公室主任。离开军营时,他以为使命的阵地转移了,直到2025年5月6日贺家熙应召参加了为期25天的预备役军事训练,践行了“若有战、召必回、战必胜”的担当精神。重新穿上预备役军装,站在新的武器装备旁,他又真正理解什么叫“双重战位”。

“震撼!”这是重返部队最强烈的感受。可在贺家熙心里,后勤管理的本能从未褪色——当年能扛住沙暴送粮,今天就能啃下体能与战术训练、新装备实操技能强化的“硬骨头”。从训练初期队列训练的头晕目眩、5公里跑步的膝盖酸痛、专业训练的晦涩难懂,到结业时的队列动作标准、跑步考核轻松达标,对专业知识的熟悉掌握,贺家熙在这个过程中深刻体会到了“不抛弃、不放弃”的集体精神,通过集体精神的凝聚,锤炼了坚韧的个人意志。战术演练中,从前期的沟通不畅导致任务延误,到后期能通过眼神示意、完美配合,最终实现“零失误”任务闭环。这让他深刻理解:现代战争是体系作战,预备役人员同样需要融入作战链条,每个岗位的精准配合都是胜利的关键。

这种“本能”早已渗进贺家熙的教育岗位。财务工作看似与军营无关,但部队教会他的事无处不在:预算执行要像检查装备一样零差错,风险管控得像食品安全一般严防死守。从导弹阵地到财务办公室,他的战袍会变,战位会变,但为这片土地扛事的信念,永不退役。

集训中,请来了战斗英雄王自焰老同志,为大家讲述了老一辈革命家的战斗事迹,贺家熙对比了他们训练中的条件,更觉和平不易。在军事理论课上,通过分析当前国际形势,他认识到了自身使命感,无论是现役战士还是和他一样的“老兵新传”,每个人眼里都烧着同样的火——那是听到“若有战,召必回”时瞬间挺直的脊梁,是谈起家国安危时攥紧的拳头,这份镌刻在中国军人基因里的赤诚,正是他想传递给学生的火种。

如今走到教育事业,贺家熙常对年轻人说:“慎独”——像无论是烈日下的队列、土地里的战术动作,还是专业装备的精密操作要守住初心,做到全身心投入、积极请教。“扛事”——像风沙夜死死抱住帐篷杆那样,绝不让肩头的责任被吹垮。

从沙暴中的重重考验到预备役的新式战位,贺家熙对“预备役”三个字有了更厚重的理解——它不仅是一种身份,更是“平时服务、急时应急、战时应战”的责任。站在如今的工作岗位上回望,那片风沙肆虐的戈壁滩从未真正远去。

面向未来,这份职责于贺家熙而言,不仅是岗位要求,更是预备役军人和教育工作者双重身份的延伸战场。在“平凡岗位”践行退役不褪色的誓言:无论是精确编制一份预算,还是严格审核一张发票,都是新时代“扛事”精神的具体体现。未来,贺家熙将继续以预备役军人“时刻准备着”的状态,以教育工作者“润物无声”的情怀,在这没有硝烟的“财务战位”上,为强国兴教事业贡献自己永不退役的力量。

杨思源:星河证征途 守护即同行

杨思源,2011年入伍至武警工程大学,毕业后在武警北京总队某支队工作,历任排长、副中队长、参谋等职。2022年,他转业到学校研究生院工作。

武警北京市总队历史悠久,其前身为1928年5月诞生于井冈山的中国工农革命军第四军军部特务连。历经抗战烽火,先后改编为中央军委警卫营、中央警备团,肩负保卫党中央安全等重任。在全军众多部队中,武警北京总队地位“特殊”。这份特殊,源于其自诞生之日起,无论身处井冈山、延河边,还是西柏坡、天安门,始终忠诚守卫在党中央身边,用实际行动书写着永不褪色的忠诚答卷。

军校毕业后,杨思源被分配至武警北京总队。期间,他先后参与并圆满完成了11次重大活动安保任务,包括连续6年全国两会、“一带一路”高峰论坛、亚洲文明对话大会、建党百年大庆、冬奥会火炬传递等。在京城的霓虹灯下,在繁华都市的喧嚣背后,他与战友们默默守护着万家灯火,晨曦映照着他们的警徽,暮色陪伴着他们紧握的钢枪。

这支从人民中走出来的队伍,最终又深情地回归人民。2021年“七一”建党百年大庆,杨思源作为武警安保人员,曾目送北京印刷学院的师生从集结点激情奔赴天安门广场。如今,他已成为北京印刷学院师生中的一员,完成了从“守护者”到“同行者”的身份转变。征衣虽卸,热血难凉,初心在肩,永是征途。

岗位虽变,融入血脉的使命意识与刻进灵魂的责任担当从未改变。在学校新的工作岗位上,杨思源将以更严格的标准要求自己,将过往的光荣与忠诚,化为续写新领域的起点。

何孝林:转业不转志 退伍不褪色

何孝林,2012年大学毕业后投身军旅,分配至原北京军区第27集团军某旅。他先后在基层、机关工作,历任排长、宣传干事、组织干事、副政治教导员等职务,曾参与新中国成立70周年阅兵、红蓝对抗演练等重大任务,在《解放军报》《战友报》等单位实习锻炼,荣立个人三等功2次,获评“先进机关干部”“优秀新闻工作者”等荣誉。2024年转业到学校安稳处,继续践行初心使命。

“电影《志愿军2》中展现的铁原阻击战,原型就是我的老部队!”谈及军旅岁月,何孝林眼中闪烁着自豪的光芒。入伍报到首日,旅史馆内“大功团”——原63军563团的光辉历史便深深震撼了他。这支源自冀中平原、白洋淀畔的英雄部队,在抗美援朝战场上铸就不朽传奇:铁原阻击战中,一连八勇士宁死不屈的壮举气壮山河;八连官兵以血肉之躯坚守阵地6昼夜,击溃美军“华盛顿开国第一师”加强团13次进攻,立下赫赫战功。正是在这样英雄的集体中,他完成了从青年到军人的蜕变。

军旅生涯中,印象最深的是“改革”二字。通过深研旅史,他了解到部队2003年经历过一次编制体制调整,由摩步师改为机步旅,官兵们虽满怀不舍,却坚决服从命令、毫无怨言。转眼到了2015年,相似的场景再次上演——因改革调整,其所在单位进行移防搬迁。 面对矛盾困难,全旅官兵打起背包就出发的忠诚担当,不仅让他深刻体会到改革强军的历史意义,更让他体悟到军人听党指挥、顾全大局的政治品格,坚定了面对大我舍小我,关键时刻敢担当的信念。

2024年,何孝林告别军营、转业离队。在他看来,这何尝不是又一次“改革”,只不过改的是身份,变的是岗位,但不变的是初心、是担当、是部队养成的优良品质。

张亚升:微光聚星河 笃行方致远

张亚升,新媒体学院2022级数字媒体技术专业学生。2020年入学,2023年至2025年服役于中国人民武装警察部队吉林省总队某支队。服役期间任新兵团新闻报道员,获评“爱警习武好战士”荣誉称号。2023年7月驻地遭遇特大汛情期间,主动请缨加入抗洪抢险突击队。担任支队军史馆讲解员,独立完成展陈大纲编修及讲解词撰写工作,以专业素养和优质服务获评2024年度“四有优秀士兵”称号并荣立个人嘉奖。

“回望两年军旅生涯,心里既有遗憾也有收获。”让张亚升遗憾的是,没能像英雄前辈那样与来犯之敌对峙,也没机会在朱日和练兵场厉兵秣马;但幸运的是,部队这个“光荣在于平淡,艰巨在于漫长”的特殊课堂,教会了他太多受用一生的道理。

首先是信仰的重量。当初选择穿上军装,张亚升就和身边许多战友一样,都揣着一股想干点事、想让人生更有意义的劲儿。在部队里他也渐渐明白,不管岗位多小、兵龄多短,支撑走过风雨的,始终是那份“为家国站岗”的信念。哪怕只是站好一班岗、叠好一床被,把小事做到极致,就是对信仰最实在的回答。

其次是团结的力量。是班长的耐心帮带、战友的并肩扶持,让他能够慢慢融入这个集体。他们一起在训练场摸爬滚打,一起在深夜的哨位上互相鼓劲——所谓同甘共苦,或许没有想象中轰轰烈烈,却藏在每一次递过来的馒头、每一句“我来帮你”里。

部队教会他,杜绝“局外人”心态,把心交给集体,才能读懂团结的真谛。

最后是专注的智慧。部队里常说“在岗一分钟,尽责六十秒”。洗碗时就认真把碗洗干净,站岗时就全力把岗站牢,这种“活在当下”的专注,是军营给张亚升的特别礼物。就像现在回到校园,他依然记得:与其纠结未来的路怎么走,不如先把眼前的书读好、把当下的事做好——因为每一个踏实的现在,都会铺成更稳的将来。

两年军旅,褪去的是稚气,留下的是担当。作为退役大学生士兵,张亚升会带着军营的烙印继续前行,也希望能把这份热血与坚韧,传递给身边更多同学。

韩宝征:烈火炼赤心 砺锋学子志

韩宝征,印刷与包装工程学院2024级印刷专业学生。2021年入学,2023年3月至2025年3月服役于中国人民解放军联勤保障部队。服役期间历任班级副班长、连队文书、机关秘书及机要值班员等职务,曾作为官兵代表赴八一大楼参加信息支援部队成立大会,并赴人民大会堂参加庆祝人民代表大会成立70周年活动。期间荣获优秀新兵、“四有”优秀士兵及嘉奖各一次。

心有报国志,从戎赴疆场。受爷爷和姐姐参军经历的熏陶,韩宝征自幼便萌生了投身军营的愿望。每当在生活中或新闻里看见解放军的身影,他总感到热血沸腾,暗暗攥紧拳头,渴望加入这份崇高的事业。学校热烈开展的入伍宣传,更坚定了他从军报国的决心。2023年3月,他克服疫情影响,毅然踏上军旅征程,光荣地成为了一名军人。

成功从来不是一蹴而就,成为合格军人亦复如是。新兵连阶段必须完成两重根本转变:从地方青年蜕变为合格士兵,再从合格士兵淬炼为优秀战斗员。在此期间,他被选拔进入新兵营尖刀连。日复一日的严苛训练、数不清的午夜紧急集合、烈日炙烤下的战术锤炼,推动他不断向战斗员蜕变。在“先训后补”阶段,他接受炊事专业培训,其间作为主食组成员,成功迎接了部队最高首长视察。

扎根平凡,铸就不凡。“当兵不站岗,不算尽义务。”3600余小时,是他坚守哨位的时光印记。在站岗执勤之外,他积极配合组织工作:担任副班长时,他团结同志,努力做好班级与组织间的协调工作,并参与重大演习三次、重大保障任务两次;担任连队文书期间,他不仅出色完成本职工作,还响应机关号召,拍摄制作的视频在抖音公众号累计获赞14.74万次;担任机关秘书与机要值班员时,他全力以赴高质量完成上级交办的任务,两年期间被8次评为先进个人。作为驻京部队一员,他深知肩负的使命与责任重大。训练中,他头顶烈日,阳光刺眼,皮鞋因无数次队列训练被磨穿,脚掌磨出血泡,脚趾甚至失去知觉,常服无数次被汗水浸透。这份执着与付出,最终使他被选为官兵代表,获得了现场聆听习近平总书记讲话的宝贵机会。

若问征途,道阻且长;若论归程,荣光满载。两年军旅生涯,他满载而归。在军队这座大熔炉中,他不仅淬炼出坚韧不拔的钢铁意志,更熔铸了沉甸甸的责任与担当。每一次任务的圆满完成,都是他成长足迹最有力的见证。退役重返校园,他将这份熔炉锻造的宝贵经历融入学业,以更加昂扬的斗志与磐石般的信念,投身于专业知识的学习中,立志成为兼具精湛技能与炽热爱国情怀的新时代印刷人才。他深知,纵然褪去军装,那份为国为民的赤子初心永志不忘。未来征程上,他必将带着熔炉赋予的一切——钢铁意志与赤胆忠诚,在人生道路上披荆斩棘,用行动诠释对祖国的挚爱与忠诚。

脱去军装,热血犹在

告别军营,奋斗未央

融入血脉的忠诚与担当,永不褪色

98载风雨铸魂

薪火相传

新征程号角嘹亮

步履铿锵

致敬永不褪色的忠诚

致敬校园里接续奋斗的荣光