光阴似箭,转眼北京印刷学院迎来办学65周年的日子。

从上个世纪五十年代起,老一辈出版印刷高等教育者白手起家,艰苦奋斗,齐心协力,从无到有创办了我们新中国的第一所出版印刷大学,为国家培养了一批又一批出版印刷专业人才,为我国的出版印刷事业做出了巨大的贡献!

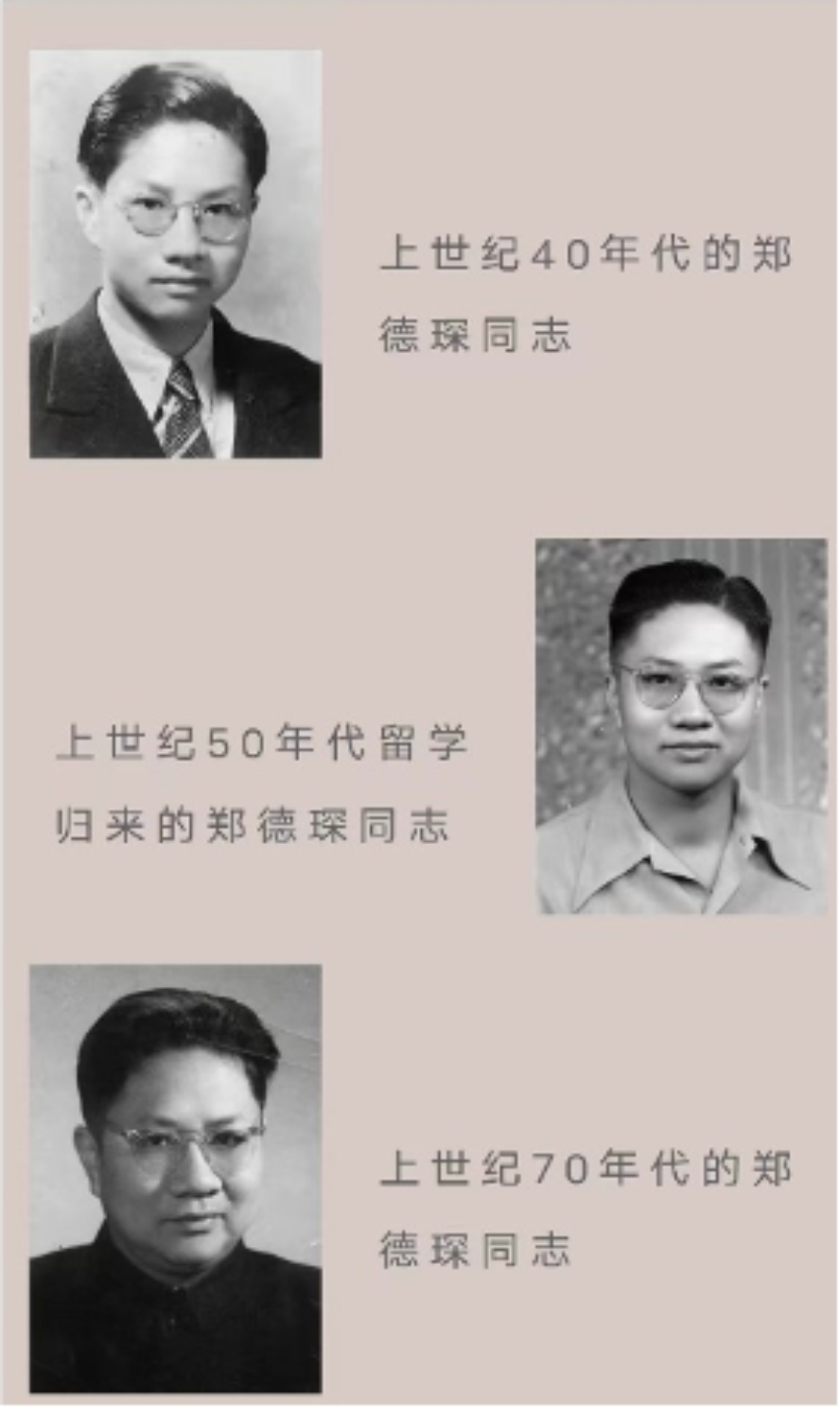

我的父亲郑德琛是北京印刷学院的创始人之一,他为学院的建设发展作出了突出贡献。

郑德琛1921年生于南京。他1942年毕业于西南联合大学化学系,1945年赴美国学习印刷技术,一年半后毅然返回祖国,在上海华夏图书出版公司工作。1949年他被调入北京新华印刷厂,先后担任生产科长、副厂长等职。他工作勤勤恳恳,刻苦钻研技术。1952年他成功地发明了铅字镀铁工艺,提高了铅凸板耐用率,减少了换版时间,缩短了书刊印刷周期。此技术推广到全国印刷厂后,降低了印刷成本,为国家节约了大量有色金属,得到国家出版总署的通报表扬和嘉奖。他把所得的奖金全部捐了出去。由于业绩卓著,贡献突出,1953年郑德琛被评为北京市劳动模范。

1960年文化学院印刷系招生了40名第一届本科生。郑德琛被调去委以重任,他不仅是主管教学的系领导,要广揽人才,建立教学队伍,更是教学的主力教师之一,当时既没有教学大纲,也没有教材,师资极其缺乏。郑德琛和同志们白手起家,艰苦创业。他亲自编写《印刷概论》《晒版》《印刷材料》等教材,由学生自己刻蜡版油印。他不仅开的课最多,而且结合中国现实情况,理论联系实际,讲课深入浅出,还从院外聘请一些印刷专家开设讲座,很受学生的欢迎。他指导的学生毕业设计参加了1965年的毕业设计展览,受到奖励。

郑德琛(前排左4)和师生在一起的画面

原文化学院院长黄洛峰(前排左三)到访中央工艺美术学院,与印刷工艺系“60”班毕业生合影

1961年,印刷工艺系并入中央工艺美术学院,郑德琛任系主任。但印刷工艺系仍在原地办学。教学、行政、后勤工作,都要由系里统筹安排,困难之多可想而知。印刷系领导带领广大教职员工艰苦奋斗,克服种种困难,终于度过了那段极其艰难的时期。1961年至1965年期间,中央工艺美术学院印刷系共招收40名本科生,一个夜大学专科班,共有毕业生108人。为我国培养出第一代印刷战线的大学毕业生,他们都成为新中国印刷界的骨干和中坚力量。

从1974年到1976年,郑德琛经常早上骑车一个多小时,赶到北京印刷二厂开门办学,和其他教师一起培养印刷技术专业人才。

印刷系从无到有,开创了新中国出版印刷高等教育人才培养的先河。老师们深入基层,把印刷科学知识与中国的实际情况相结合,集中当时社会、工厂的人才,为中国出版印刷高等教育打下了三个基础:印刷教材的基础,印刷科研发展和建设的基础,人才培养的基础。所有这些都凝聚着郑德琛的心血,饱含着郑德琛对出版印刷教育的贡献。

1978年底,中国迎来了科学的春天。经国务院批准,以中央工艺美术学院印刷工艺系为基础,筹建北京印刷学院,郑德琛作为副院长和同事们开始了边办学、边建院,辗转迁徙,艰苦创业的历程。

1980年北京印刷学院开始招收建院后第一届本科生。当时最大的困难是校舍问题。为了解决教学用房,他们租房上课,期间5次搬家,直到1985年才搬进现在的新校址。他们克服各种困难,创造条件保证教学,至此学院四个系已连续5年招生,培养出第一届毕业生。为了满足广大在职的干部、工人进一步学习深造的要求,北京印刷学院于1987年开始,从参加全国成人高考合格的在职人员中招收学员,开办了成人高等教育函授大专班。郑德琛那年已成为新中国印刷界的第一位正教授,虽身为北京印刷学院的副院长,他仍抽时间亲自参加函授部的授课工作。北京印刷学院函授部为国家培养了大量的印刷技术人才。他重视抓教学和师资队伍建设,悉心指导帮助青年教师成长进步,关爱学生,深受广大师生的爱戴。

郑德琛于1964年、1983年和1984年多次到日本、欧洲等国家考察,实事求是地写出很多有价值的考察报告和体会,向有关部门提出建议,有的文稿还在刊物上发表,让众多人受益。

时任国务委员张劲夫(右)为郑德琛教授颁发毕昇奖

几十年来,郑德琛写出了上百万字的《印刷专业讲义》《中国印刷年鉴》和《中国大百科全书》的部分文稿,参与了《印刷技术术语标准》的编辑工作,担任《中国印刷》杂志的主编,先后编著了《印刷概论》《平版晒版工艺》《电镀原理》《印刷材料学(油墨部分)》等教材。他在晚年患了严重的心脏病,还多次坐班车去学院录制教学录像带,有一次在等班车时晕倒了。他拖着多病之身,为学生编教材,准备教案,辅导研究生和本科生。

由于郑德琛对我国印刷科技和教育事业的突出贡献,1989年他荣获了我国印刷界的最高奖——毕昇奖。1991年他获得国务院为有突出贡献的专家学者颁发的政府特殊津贴。2009年他入选中国出版者协会和韬奋基金会的“新中国60年百名优秀出版人物”。

北京印刷学院建院十周年校庆

1992年8月26日,我亲爱的父亲郑德琛因病永远离开了我们,享年71岁。北京印刷学院为他举办了隆重的追悼会,时任新闻出版署副署长卢玉忆亲自出席了追悼会。郑德琛为祖国和人民献出了自己毕生精力,直到生命的最后一息。从他身上我们看到了老一代人热爱祖国、艰苦奋斗、无私奉献的革命精神。

我们在整理父亲遗物时,把一箱箱和北京印刷学院工作有关的书籍、资料、教材的初稿、工作笔记等等,都捐给了北京印刷学院和印刷博物馆。在父亲一本本发黄的工作笔记本中,详细记载着学院从招生、基建、聘任教师、安排学生住宿、学生食堂、下厂实习等活动安排,事无巨细地详细记录了北京印刷学院从无到有、从小到大的每一步发展过程。

郑德琛教授的强烈事业心和责任感、优秀的学术道德品质、崇高的思想境界,给广大师生留下深刻的印象。父亲将他的一生献给了祖国的印刷事业,而我们全家人的工作也都和印刷事业息息相关。我的母亲从大学毕业第一次参加工作,直到60岁退休,在北京新华印刷厂从事管理工作37年,她了解当时印刷厂的各个车间的所有工序,对全厂的生产情况了如指掌,是厂长的好参谋。我自己1974年从黑龙江兵团回京,先后在北京胶印二厂和印刷三厂从事胶印照相制版和电分机工作,用国产第一台电分机参加技术考核,成为操作电分机的高级技工。我的妹妹郑明玖从德国留学归来,在北京新华印刷厂技术科任职,从事国外引进印刷设备的资料翻译和资料管理工作。因此我们一家对印刷事业有着不解之缘。

为了纪念父亲对中国印刷事业的贡献,弘扬他的精神,鼓励北京印刷学院的学生们爱祖国、肯钻研、重实践、不断创新,我和妹妹郑明玖决定捐赠二十万元,在北京印刷学院设立“郑德琛优秀研究生奖励基金”,为继承老一代的光荣传统,鼓励更多有才能的年轻人献身出版印刷事业,做出我们微薄的贡献。每年可以用基金的利息奖励两位优秀研究生。

2010年4月12日北京印刷学院举行郑重仪式,接收郑德琛教授的家人向学院捐资20万元,建立了“郑德琛优秀研究生奖励基金”,专项用于奖励学校学业成绩优秀、科研能力强的在读研究生。

当时学院的主要领导和有关负责人都出席了这个仪式。郑明玖代表家属发言,感谢北京印刷学院的领导给了我们这样一个机会,用建立研究生奖励基金的方式,来纪念我们的父亲,弘扬他的精神。这个奖实行了两年,奖励了四位研究生。后因为其他原因中断。

2018年10月20日,学校举行了“郑德琛优秀研究生奖学金”签约仪式。这个奖学金是在2010年郑德琛教授的家属捐资20万元设立的“郑德琛优秀研究生奖励基金”的基础上改设而来的,用于奖励印刷与包装工程学院、机电工程学院热爱祖国出版印刷事业、品学兼优、科研业绩突出的在校研究生,奖励标准为1万元/人,每年奖励两名同学。郑德琛教授的家属每年继续捐资1万元人民币对奖金进行补充。到现在,已有十位优秀研究生得到了该项奖学金。

2019年我代表郑德琛教授的家属参加了北京印刷学院的颁奖仪式。获奖同学的心得,让我们感受到了郑德琛教授给我们留下的宝贵精神财富,正在青年学子中传承。“郑德琛优秀研究生奖学金”的设立,为培养中国出版印刷事业高素质的人才助力。我们期望看到一批又一批优秀的,具有现代印刷专业才能的研究生茁壮成长,期望更多有才智的年轻人献身出版印刷事业!

作者:郑雪同(郑德琛之女)