在母校喜迎办学65周年之际,确有无限情愫涌上心头,无数次提笔又放下,想想又提笔,又放下,维根斯坦所言"能说的,都是不必说的;必须说的,恰恰无法说的"深以为然。

在万人争过独木桥的八十年代,我有幸成为北印管理系八八级的学生,开始了为期四年的本科学历教育历程。由于没有了太多为考试而学习的压力,内在的学习潜能开始显现,与考试无关但与兴趣有关的书籍进入了视野,感谢图书馆提供的精神食粮:如《形式逻辑基础》《古诗楷书学生字帖》《庞中华钢笔词帖》《中国道家不老回春功》等等八十年代的出版物成了案头宝贝。当年图书馆从食堂搬家到技术楼,处理了一批图书。几毛钱一本,买了好几本。可惜在那段颠沛流离的岁月后,所剩无几。由于那个年代出版印刷还比较落后,能成书的都是篇篇锦锈,字字珠玑,干货满满,弥足珍贵,认真研习,还是受益良多的。比如逻辑方面,锤炼人的思维,概念的内涵外延清晰才好交流,比如道家的养生方法,做到位才能气血流畅,身体自然健康有活力。

在校四年,除了在书籍海洋畅游外,德高望重的老师、五湖四海的同学,都成了我钦慕学习的对象,我如同海绵吸水般向各位学习,由于上大学前未曾离开过小县城,被农村老师教大的孩子,知识面有限,要补的课还是很多的,感谢母校用四个春秋,充实了我二十年的空缺。学习是需要内驱力的。强烈的求知欲是学的前提,所谓内因是事物变化的根据。为了多快好省地融入到人才济济的师生中,我跟室友史天龙咬文嚼字般学说普通话,又大胆报名参加校学生会竞选,班上同学说,管理系每届就一个班,技术、机械电子都是四个、三个班,论票数,你肯定没戏。我说那就当是一场学习吧。在候选人竞选演讲后现场投票,差额选择前9人,感谢同学们信任,得以有机会兑现竞选演说中的承诺,虽然我也不知道具体该如何开展工作。"其实地上本没有路,走的人多了也便成了路",美好的明天往往靠守正创新才能拥有。

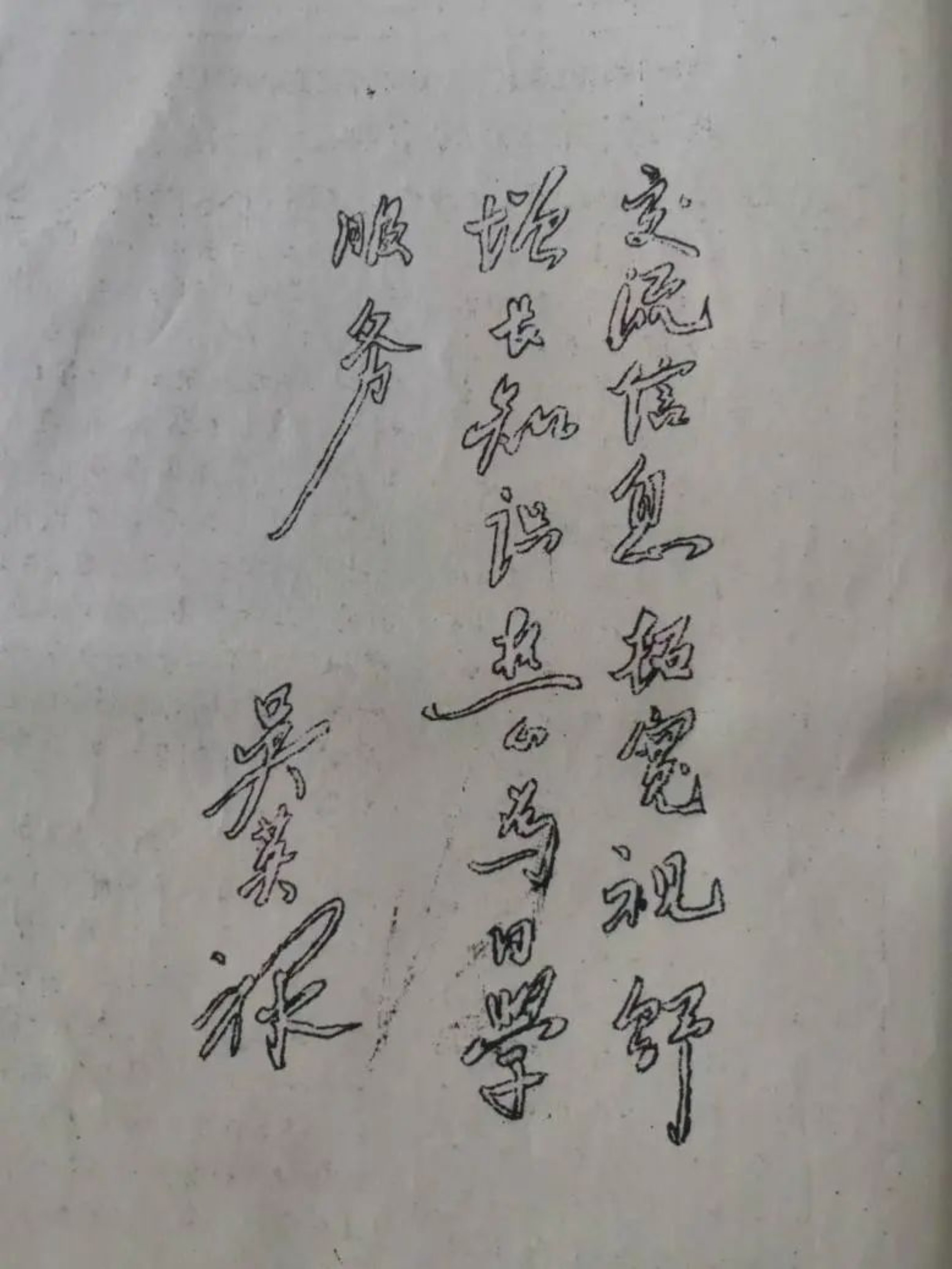

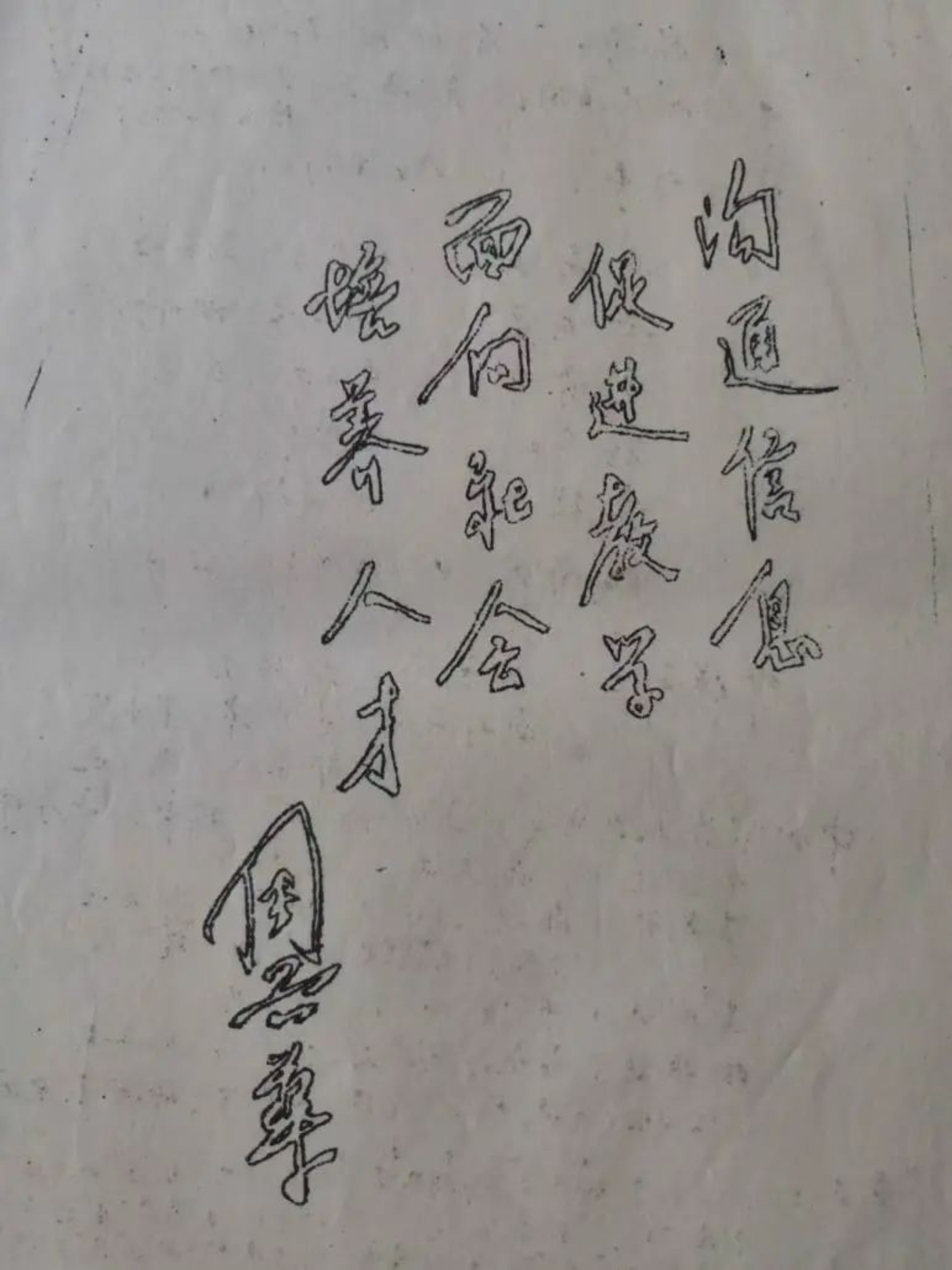

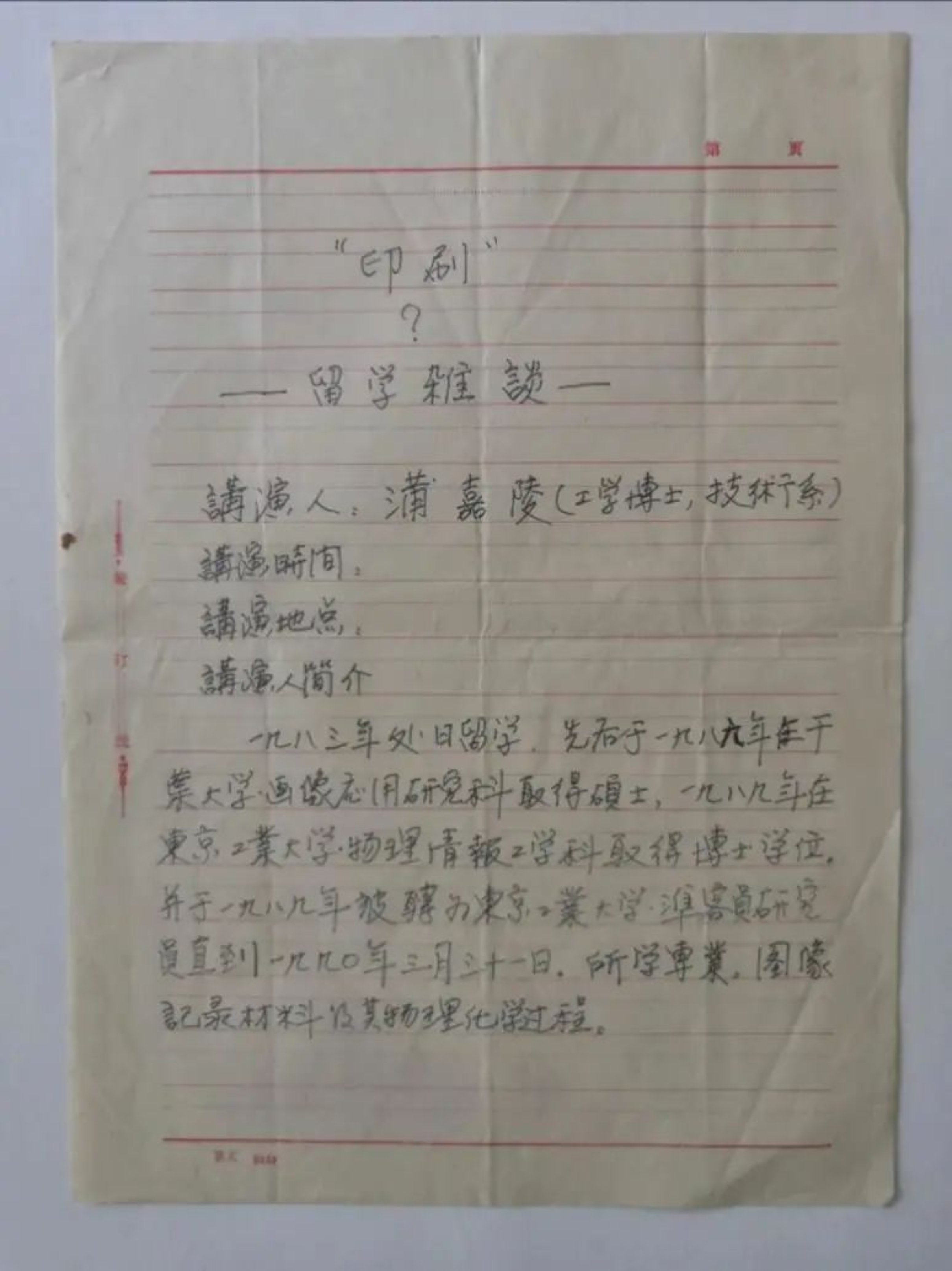

“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。"我给同学们说的是共同面临的痛点。八十年代的黄村,远离市中心,交通不便,信息相对封闭。周围除了石化专科学校及电大,都是农田。在大学生强劲的获取信息的需求面前,一部红色的拨键盘的电话机是无法望梅止渴的,学生会要想办法改善信息渠道过窄的问题。不忘初心,方得始终。为了弘扬大学之道,让同学们在课本学习之余,能向高人学习,我组织同学们成立了一个信息交流的平台,大家分工合作,创办了一份刊物。以平台的力量,请刚从日本学成归国的蒲嘉陵博士,给大家在大阶梯教室开办讲座,同学们受益颇多。后面又陆续请不同的大咖开办讲座,朱纯磊教授还风趣地分享了他在上海上大学时的浪漫故事。当时跑了几趟印研所,一直想请王仲平师兄回校分享,因各种原因未成行,很遗憾,另外没能做到的,是请其它高校如清华、北大、北师大、北方交大等学生会成员来交流,确实交通不方便,时间不允许。感谢当时学校管理层的宽容,吴英禄书记、周兴华院长对学生工作的支持,对学生成长的关心,百忙之中还给”印刷信息交流中心"平台题词鼓励。这一届学生会的工作,我学到、悟到的东西太多太多了,受用一生,包括一起付出努力的同学,应该也会珍惜这段共同成长的时光吧。

孔子曰"君子之中庸也,君子而时中",大一刚成为大学生,做到潜龙勿用就好,潜心并虚心及用心适应新生活。大二大三见龙在田,利见大人,终日乾乾,夕惕若厉才没有过错。大四即将毕业,中心任务要作调整。利见大人,非常感谢魏志刚老师、蒋振南老师及中国出版研究所的陆本瑞老师,他们悉心指导我完成了实践与理论相结合的关于出版社苦乐不均的论文,我也有机会满北京城跑出版社做采访拿数据,建模型,做数理分析。所学习到的东西,远远不止论文上的那沧海一粟,非常感恩大四这段经历。经过高强度的向社会上各位前辈们学习,让自己理想更丰满,敢于担当,充满自信,勇于闯荡,愿意奋斗,不怕吃苦,相信未来,以守正创新的精神去开启人生新旅程。

转眼间,从北印毕业已经31年了。子在川上曰,逝者如斯夫。所谓活到老,学到老。学习是一辈子的事,日常生活中都是三人行必有我师,更何况在历经65载北印人励精图治的今天,北印大师辈出,弦歌不辍,以后有机会还要回炉重造,欲穷千里目,更上一层楼。

祝愿母校藉时代春风之润泽,戮力前行,奋楫争先,为社会培养更多高素质的人才,为人类文明的进步发挥重要作用。

作者:王泽文 1988级管理系校友